「アレクサンドラ構文」とは?

(最近、メディアから「アレクサンドラ構文について教えてほしい」という要望が多く寄せられるので、この記事で解説します。)

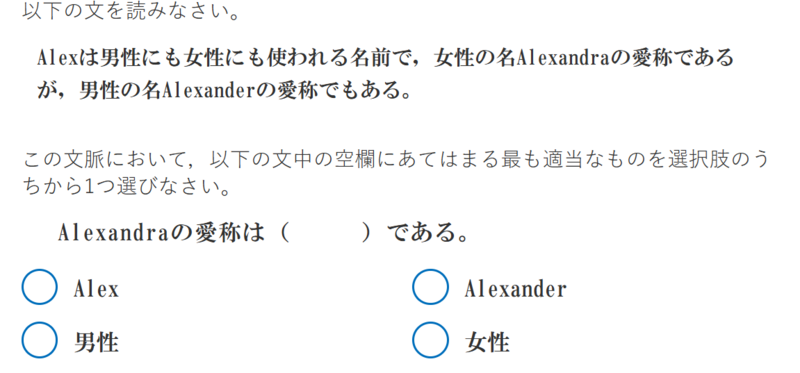

「アレクサンドラ構文」はネットミームの一種です。学術上は「アレクサンドラ構文」という構文が存在するわけではありません。「アレクサンドラ構文」は、リーディングスキルテストの6分野7項目のうち、文の構造を正確に把握する「係り受け解析」の能力を測るために考案された以下のテスト問題を指すようです。

正解は「Alex」です。

「Alexandraの愛称は(Alex)である。」

問題文は特に長いわけでも、専門性を要求するわけでもありません。読めばわかるはずの文章です。ところが、中学生の正答率は38%に過ぎませんでした。

この問題の正答率の低さへの驚きや危機感から、この問題に「アレクサンドラ構文」という名称がネット上でつけられたと考えられます。例文として、「アレクサンドラ構文も読めないような人が多いから、SNS上でのいざこざが絶えないのではないか」などがあります。

この問題が最初に紹介されたのは、「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」(新井紀子著、東洋経済新報社、2018年出版)です。「アレクサンドラ問題」の中学1年生~高校3年生までの正答率は以下の通りでした。

|

中1 (n=68) |

中2 (n=62) |

中3 (n=105) |

中学生平均 (n=235) |

高1 (n=205) |

高2 (n=150) |

高3 (n=77) |

高校生平均 (n=432) |

| 23% | 31% | 51% | 38% | 65% | 68% | 57% | 65% |

注意が必要なのは、中学生に比べて高校生の正答率が飛躍的に伸びているように見える点です。

残念ながら、中学生よりも高校生の方が正しく読めている、ということはありません。いくつか公立中学校で調査をすると、中学生のランダムサンプルに近いデータを取ることができます。一方、高校は入試があるため、同じ方法ではランダムサンプルは取れません。上記の結果は、「県立高校の上位3校程度の中での平均値」だとお考えください。

リーディングスキルテストの過去50万人のデータから、リーディングスキルテストの6分野7項目の能力は、どれも、小学5年生から中学3年生まではゆるやかに上昇します。一方、高校入学以降はどの高校でも(現状の教育では)上昇しないことがわかっています。(詳しくは、「シン読解力」(新井紀子著、東洋経済新報社、2025年)をお読みください。)

このことから、「アレクサンドラ構文」の成人日本人の正答率は50%を下回ると推定されます。

では、正答のAlexを選ばなかった人はどの選択肢を選んだのでしょう。

中学生の39%が「女性」を選んでいます。正答を選んだ38%よりも多いです。

つまり

「Alexandraの愛称は(女性)である。」

が正解だと思ったことになります。なぜそのようなことになったのかについては、いくつかの考察がありますが、最も説得力があるのは、こうです。

まず問題文である「Alexandraの愛称は( )である」を見て(×読み)、提示文から似たフレーズを探す。すると、「女性の名Alexandraの愛称であるが」が見つかる。2つを比較すると、どちらにも「Alexandra, 愛称」という文字列があるのに、問題文には「女性」という文字列がない。よって、空欄を「女性」で埋めればよい、と考えたのではないか、という推測です。これを、プリント教育偏重による弊害と見る人もいますし、本当にこうした説明文を読むスキルが欠落しているのではないか、と考える人もいます。

多くの先進国では、97%以上の人が文字の読み書きができると言われています。一方で、OECDのPIAAC(成人スキル調査)によれば、説明書や行政文書、ビジネス文書などを高度に読みこなせるレベル5以上は、日本では1.2%程度、フィンランドでは2.2%程度、アメリカでは0.6%程度に過ぎないと言われています。

一方、低スキル(レベル1以下)の成人は、日本では4.9%、フィンランドでは10.7%、アメリカには17.5%もいると推定されています。特に、レベル1以下の割合が大きいアメリカ、イタリア、フランスなどでは、説明文の読解力が低いことで、社会生活で不利益を被る「機能的非識字」が社会問題化しているようです。