言葉にこだわった授業づくり

リーディングスキルフォーラム2024(以下、RSフォーラム2024)の模擬授業(「教科書を読み解きつくる 社会科の授業~大仏づくりはどのようにして進められたのか~」(東京書籍 新しい社会6 歴史編 より))を行うにあたって、子どもたちに対して普段からどのような耕しを行っているのかを伺いに、弊所研究員が会津美里町立高田小学校を訪問しました。当日は、模擬授業を行った井上雄騎先生の社会科の授業(「世界の未来と日本の役割」(東京書籍 新しい社会6 政治・国際編))を参観し、そのあとインタビューを行いました。(2025年3月)

耕し:子どもが持つ力を引き出す

- RSフォーラム2024での井上先生の模擬授業はたいへん反響があり、他の自治体の先生方からも、「教科書のページ数と行数を言ったら、子どもたちが確実にその箇所を指せるなんて、ちょっと信じられない。普段からどのような指導をしているのだろう」という質問を多く受けます。

-「教育のための科学研究所」では、本来子どもが持つ力を引き出すための取り組みやトレーニング全般を『耕し』と呼んでいますが、日ごろからどのような『耕し』をされているのか、詳しくお聞きしたいと思っています。

よく誤解があるようですが、フォーラムで行った模擬授業は、先ほどの6年生のクラスで行った普段の授業を、そのまま再現しただけなのです。

2024年12月1日に行われた、「RSフォーラム2024」(一般社団法人 教育のための科学研究所 主催)の中で行われた、井上雄騎先生(美里町立高田小学校教諭)による模擬授業をご紹介します。動画内の教科書紙面は同社団の社員であり主催者の一員でもある東京書籍の提供によるものです。

RSフォーラム2024全編を視聴したい方は、こちらからお申込みください。(2025年12月5日まで視聴可能)

指差し確認:クラス全員で見ているものを共有する

- いつからこのクラスを持っているのですか?最初からこのような感じでしたか?

去年の4月からです。私は6年生からこのクラスを持つようになったのですが、最初はぜんぜんこうではなかったのです。

- 先ほどの授業を見せていただいた後だと、とてもそうは思えないのですが、どういった『耕し』をされてきたか教えてください。

まず、リーディングスキルテストについて知る前から、ずっとやってきたことがあります。それは、クラス全員で同じものを見ようということで、みんなが同じものを見る。僕はこれを言いたいんだというときに、「せーのぽん」と言って全員で同じところを見る。そうすることで、何々君が言いたいことってここに書いてあるな、これについての話をしているんだなということが、上位児だけではなく、下位児も共有できるのです。そのように、クラス全員で見ているものを共有するということをしてきました。

- この資料を共有する取り組みは、4月からされてきたのですか?いまは「指差し確認」と言っているようですが。

はい、4月から始めました。ただ、「せーのぽん」だと、反応しない子がいることが分かって、「指差し確認」に変えました。子どもたちにそこを指さしてくださいと明確に言うことにしました。クラス全員で同じところを見ることを子どもたちと共有して、こういうふうに授業を進めていく約束にしています。

この取り組みは、教科書の同じところをクラス全員で見るというだけでなく、人の話を聞いて、それに続けて自分の考えを述べる時にも、前の人の話をしっかり聞くということにつながっていると思います。

根拠を述べる

- 子どもたちが、「教科書の○○ページの資料〇を見てください」と発話する姿が随所にみられました。それから、子どもたちは資料のタイトルを言いますよね。これはそのように指導されたのでしょうか?

根拠を述べることは、クラスの約束ごとにしています。ただ、資料のタイトルを言うことについては、特にそういうルールを作ったのではなく、自然とそうなりました。資料のタイトルを言いなさいとは指導しなかったのですが、「資料ナンバー何番の何々というところを見てください」と言う子どもが少しいて、だんだん影響を受けて波及してきたというのが実情です。

それから、今日の授業で、まさに子どもが教師を学び越えしたなと思ったのが、教科書の資料と資料をつなげて発表したところです。

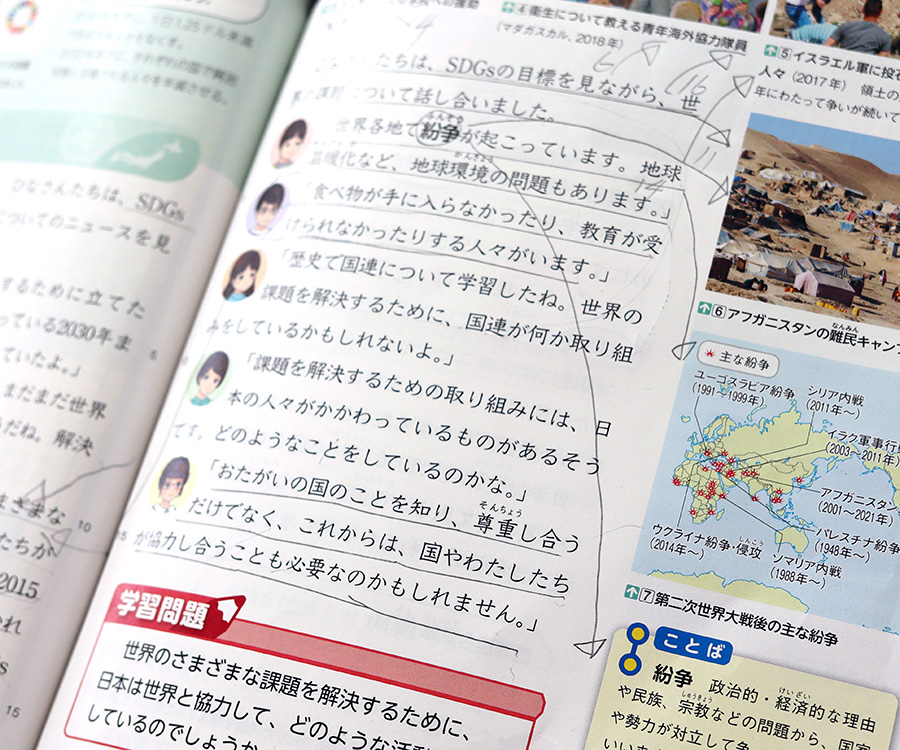

今日の教科書の資料7「第二次世界大戦後の主な紛争の地図」には、「アフガニスタン軍事行動(2001~2021年)との記載があり、その上の資料6には「アフガニスタンの難民キャンプ(2021年)」の写真が掲載されていました。この2つの資料をつなげて、さらに、教科書に載っている「難民」の定義を引用することで、資料6の「アフガニスタンの難民キャンプ」には「アフガニスタン軍事行動」によって「住む場所をはなれたり追いやられた人」が住んでいると思われるとまとめた児童がいました。このように資料集を使わなくても、教科書に載っている資料と資料をリンクさせて考えさせることができると、私自身の学びにもつながりました。

Googleクラスルームに授業に関連するWebニュースのリンクを張って、子どもたちの視野や考え方を広げる工夫をしていることも、良い影響が出ているのかもしれません。

RSノートで書く力を鍛える

- 今日の授業で、子どもたちのノートの取り方を見ると、結構なスピードで書いている感じがしました。書く力はどのように耕してきたのでしょうか?

それはもう、RSノート初級編をやっています。もちろん、毎日するわけではないのですが、週に3日ほど朝の帯時間でやっています。今は指導者用デジタル教科書があるので、定義文をすごく楽に電子黒板に映し出して、提示することができるのです。「はい、今日は算数の 何ページをやりましょう。」「この文を探せますか?」と言って、教科書を画面投影したり、『ウォーリーを探せ』 をやったりしてから、視写をさせて音読をする。目黒先生から教えていただいた、新井先生の『シン読解力』に載っているそのままのやり方を取り入れてやっています。

「鉛筆を正しく持つ、字は早く丁寧に細く」というのを合言葉にしています。ゆっくり書いたら日が暮れちゃうよ、習字はゆっくりていねいでいいけど、みんなで時間が限られているときは、隣の人が読めるくらいでいいという約束でやってきました。

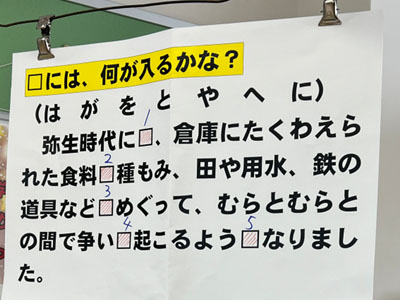

加えて、教科書の文章の助詞を埋めるトレーニングも取り入れて、週1回程度行っています。

言葉にこだわる

今日の授業では、子どもたちと私が意識してきたことがリンクして、そうそうそこが大事ということが自然と出ていたと思います。例えば、「主な」や「など」の使い方について、子どもたちがよく読んでいるなと思うところがたくさんありました。子どもたちは、こういった言葉にこだわって正確に読むことを意識しているし、もう自走できるようになっていると思います。

主語を意識させる

- 授業での発話が単語ではなく、文として発話されていました。

そこはこだわって指導しています。どうしても単語で言って終わりになってしまうことがあり、注意しています。単語で言わせて、先生が文章化してしまうケースも多くありますが、私は「先生プリント」と単語だけを言ったときには、「先生はプリントではないですけど、何ですか」と聞き返すようにして、文として発話するように意識して指導してきました。

- 授業のまとめの「学習課題」について、子どもたちに、今日の学習の内容が腹落ちしている様子が見られました。

授業の最後に学習課題をまとめるにあたって、主語は何ですか?言葉をくださいと問いかけました。話の中心になっているのは日本だから、という教科書の全体像を理解していているからこそ、「日本が」とか「日本は」といった発話が出てきたと思います。教科書だと「世界と協力して」とかいろいろな表現が載っているのですけど、どれも長いなと思っていたのですが、適切な表現が子どもたちから自然と出てきました。

何となくまとめるのではなく、何を主語に文章を作り上げるのかについては、他の教科でも意識して行うようにしています。

手本を見せて予習させる

- 子どもたちの教科書を見ていると、線を引いたり矢印を入れたりして予習をしてきているようでした。これは宿題として出しているのでしょうか。

はい、教科書見開き2ページを、10分間程度で自分なりに読み解いてくることを家庭学習に位置付けています。書き込みの仕方については、Google クラスルームに教師の読み取り方の手本を、不定期でアップロードしています。時には、RSTの6分野7項目のうち、子どもたちにとって十分でないと考えられる力を強調した読み取り方を示すなど、意図を持って提示しています。子どもたちはそれを参考にしながら次時の予習に取り組んでいます。

一人一人が取り組んできた予習の内容については、できる範囲ですが、朝のうちに確認するようにしています。その場で、間違いを指摘することもありますし、間違いがあってもあえて言わずにおいて、授業内で、子ども同士で修正させるようにすることも多いです。子どもたちがどんな読み方をしているのかを見取り、それに合わせて授業を再構築するようにしています。

初めから子ども同士で学び合わせるのも、もちろん良いのですけど、その前に、より高いレベルでの読み取り方を教えた上で、子どもたちが正しい読み方を身につけてから学び合った方が、より高まると考えています。

RSノートに余計な創意工夫はいらない

- リーディングスキル向上に取り組む先生方にアドバイスはありますか?リーディングスキルテストを受けて、それで終わりになってしまう学校があります。どのような点に注意を払えば、先生のようにうまく進められるのか教えてください。

最初から「できない」と思わせてしまうと、先生たちも動かなくなります。私はフィッシング(釣り)が好きなのですが、初心者を連れて行くときに、何かできそうだと思わせることが大切だと思っています。「これならできる」と思わせると、次もやってみようと思うのですよ。それを実感させるために、最初は小さなステップでいいんです。「これだけできれば大丈夫」という感覚を持たせることが重要です。

その意味で、RSノートの取り組みは、マス目の入ったノートと鉛筆と指導者用デジタル教科書もあればすぐできるのでお勧めしたいです。私が研修主任として校内研修をする際にも、RSノート(初級編)の手順を説明して、余計な創意工夫をしないで、その流れの通りにやってくださいと伝えています。校内での取り組みも広がってきました。

成功体験を積み重ねる

成功体験は子どもにも大切です。RSノートで視写する平均文字数は、私のクラスだとそんなに速くなくて、1分間でだいたい四十数字なのですけど、前と比較して書けるようになると「先生やった!53字書けた」と喜びます。こういう、小さくてもよいので成功体験を積み重ねること、それを先生方にも見てもらうことが重要だと思っています。

-子どもたちを、基礎基本に忠実に耕してきたのかがよく分かりました。このような取り組みが広まることを願っています。本日は、ありがとうございました。

導入事例:筑紫女学園大学

筑紫女学園大学では、2019年度のCJアドミッション・ポリシー型選抜からRSTを導入されています。導入された経緯や継続してご利用いただいている理由について、お話を伺いました。