学習言語と生活言語

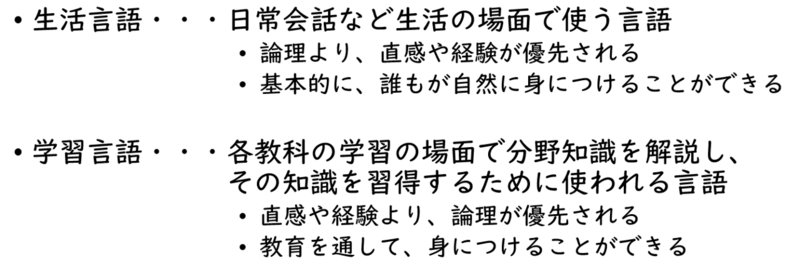

教科書や授業など教科学習の場面使われる言葉を「学習言語」といいます。学習言語は、教科の知識や情報を正確に伝える、という目的のために長い年月をかけて、各教科で収れんしてきた言語です。一方、私たちは「生活言語」を使って生活をしています。「あれ取って。」「嫌だ。」や「次の休み、どうする?」などは代表的な生活言語の文です。生活言語は、誰もが自然に身に付けることのできる言語です。

学習言語は「知識や情報を確実に伝達する」目的で、主として教科書に「書かれる」ことを想定されて編み出された人工的な言語です。数千年に及ぶ人類の文明の歴史や数百年に及ぶ科学技術の知識を、初学者に伝えるには、学習言語が編み出される必要があったのです。新聞やネットの解説記事の多くも、学習言語に準じて書かれています。知識にアクセスし、正しく読み解くには、学習言語を身に付ける必要があります。

生活言語と学習言語は、同じ日本語で書かれていても、用語だけでなく、文法や表現,談話構造などのレベルでもちがいます(バトラー後藤裕子著「学習言語とは何か 教科学習に必要な言語能力」(三省堂))。学習言語は、生活言語とは異なり、教育を通じて身に付けることができる言語です。

生活言語は不自由していないのに、学習言語につまずく人は大勢います。この現象を「学習言語の習得のつまずき」として位置付け、その状態を診断し、可視化することを目指したのがリーディングスキルテストです。

リーディングスキルテストでは、学習言語の中でも、特に知識や情報を伝達する目的で書かれている自己完結的な文書を対象に、それをどれだけ流暢に読み解くことができるか(シン読解力)を6つの分野7つの項目で診断します。

リーディングスキルテストを受検すると、児童生徒のシン読解力を診断するだけでなく、学校教育を通じて学習言語を身に付けさせることに成功しているかを科学的に検証することができます。

また、会社や組織でリーディングスキルテストを導入すると、採用や人的資本経営に成功しているかを科学的に検証することができます。

学習言語は教科ごとに存在する!

「歴史は好きだけど、数学は大嫌い、教科書を読んでもちんぷんかんぷんだった」という人は少なくありません。社会科の歴史の学習言語は獲得できたが数学では失敗した、と考えるとこの状況はうまく説明することがでいます。

ベネッセ総合研究所による小学生と中学生の各教科の好き嫌いを問うアンケート(2015年)によれば、国語と社会科には小中の差がそれほど見られないのに対し、数学では、小→中で13.9ポイント、理科では23.8ポイント、「好き」な子が減っています。理科では、中学進学以降、まさに「17世紀から始まる科学の知識体系」を本格的に教え始めます。数学も抽象度が増します。数学や理科の教科書の文は、国語や社会科に比べて漢字が難しいわけでも、文長が長いわけでもありません。それでも「教科書を読んでもなんのことかわからない」状況に陥る子どもは少なくありません。

これまで、教科の好き嫌いは「やる気」「興味関心」などで語られてきました。頑張って勉強しても伸び悩む教科については「才能がない」と考えられてきました。このような伝統的な解釈は本当に正しいのでしょうか?

教育のための科学では、次のように考えています。

- 学習言語は教科ごと、分野ごとに存在し、少しずつ異なる。

- 学習言語の習熟度に教科間で差があると、教科の得意不得意や好き嫌いにつながる。

- 特定の教科の学習言語の習得に失敗すると、勉強しても伸び悩む。

リーディングスキルテストでは、このような仮説のもと、様々な教科の教科書、多様な新聞記事や辞書・事典項目から出題することで、学習言語がまんべんなく身についているかを診断します。リーディングスキルテストの能力値、特に6分野の平均能力値と学力状況調査との関係は、この仮説が正しさを示唆しています。

学習言語のコードスイッチング

複数の言語の間で切り替えが行われることを「コードスイッチング」といいます。バイリンガルは、2つの言語(例:日本語と英語)の間をコードスイッチングしながらコミュニケーションをしている、と考えられます。

生活言語と学習言語のコードスイッチングに成功すると、授業のチャイムとともに、学習言語のモードに切り替えることができます。「そっちのほうかな、中小工場のほう」のような生活言語ではなく、「〇ページの資料1によれば、日本の工場に占める中小工場の割合が9割に達しています」のように、学習言語で意見を言えるようになり、自己肯定感が増します。さらに学習言語間でのコードスイッチングに成功すると、教科の場面ごとに適切な読み解きや表現を選べるようになります。

リーディングスキルテストでは、様々な教科の教科書、多様な新聞記事や辞書・事典項目から出題することで、学習言語間のコードスイッチングの流暢性も診断しています。リーディングスキルテストの能力値、特に6分野の平均能力値と学力状況調査との関係は、学習言語の定着とともに、学習言語間のコードスイッチングが学力に及ぼす影響の大きさも示唆しています。