カテゴリ:解説

「アレクサンドラ構文」とは?

(最近、メディアから「アレクサンドラ構文について教えてほしい」という要望が多く寄せられるので、この記事で解説します。)

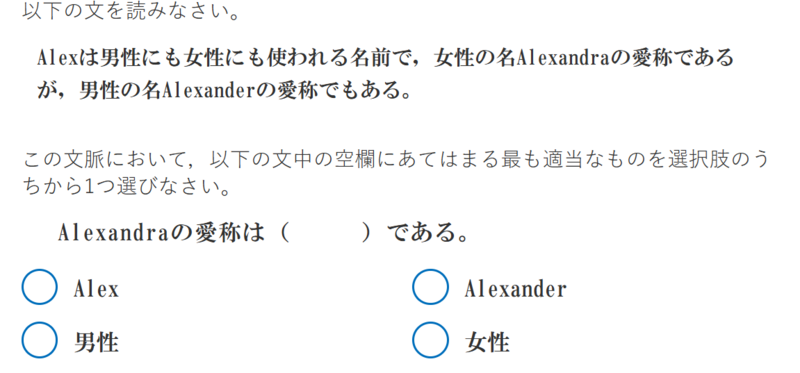

「アレクサンドラ構文」はネットミームの一種です。学術上は「アレクサンドラ構文」という構文が存在するわけではありません。「アレクサンドラ構文」は、リーディングスキルテストの6分野7項目のうち、文の構造を正確に把握する「係り受け解析」の能力を測るために考案された以下のテスト問題を指すようです。

正解は「Alex」です。

「Alexandraの愛称は(Alex)である。」

問題文は特に長いわけでも、専門性を要求するわけでもありません。読めばわかるはずの文章です。ところが、中学生の正答率は38%に過ぎませんでした。

この問題の正答率の低さへの驚きや危機感から、この問題に「アレクサンドラ構文」という名称がネット上でつけられたと考えられます。例文として、「アレクサンドラ構文も読めないような人が多いから、SNS上でのいざこざが絶えないのではないか」などがあります。

この問題が最初に紹介されたのは、「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」(新井紀子著、東洋経済新報社、2018年出版)です。「アレクサンドラ問題」の中学1年生~高校3年生までの正答率は以下の通りでした。

|

中1 (n=68) |

中2 (n=62) |

中3 (n=105) |

中学生平均 (n=235) |

高1 (n=205) |

高2 (n=150) |

高3 (n=77) |

高校生平均 (n=432) |

| 23% | 31% | 51% | 38% | 65% | 68% | 57% | 65% |

注意が必要なのは、中学生に比べて高校生の正答率が飛躍的に伸びているように見える点です。

残念ながら、中学生よりも高校生の方が正しく読めている、ということはありません。いくつか公立中学校で調査をすると、中学生のランダムサンプルに近いデータを取ることができます。一方、高校は入試があるため、同じ方法ではランダムサンプルは取れません。上記の結果は、「県立高校の上位3校程度の中での平均値」だとお考えください。

リーディングスキルテストの過去50万人のデータから、リーディングスキルテストの6分野7項目の能力は、どれも、小学5年生から中学3年生まではゆるやかに上昇します。一方、高校入学以降はどの高校でも(現状の教育では)上昇しないことがわかっています。(詳しくは、「シン読解力」(新井紀子著、東洋経済新報社、2025年)をお読みください。)

このことから、「アレクサンドラ構文」の成人日本人の正答率は50%を下回ると推定されます。

では、正答のAlexを選ばなかった人はどの選択肢を選んだのでしょう。

中学生の39%が「女性」を選んでいます。正答を選んだ38%よりも多いです。

つまり

「Alexandraの愛称は(女性)である。」

が正解だと思ったことになります。なぜそのようなことになったのかについては、いくつかの考察がありますが、最も説得力があるのは、こうです。

まず問題文である「Alexandraの愛称は( )である」を見て(×読み)、提示文から似たフレーズを探す。すると、「女性の名Alexandraの愛称であるが」が見つかる。2つを比較すると、どちらにも「Alexandra, 愛称」という文字列があるのに、問題文には「女性」という文字列がない。よって、空欄を「女性」で埋めればよい、と考えたのではないか、という推測です。これを、プリント教育偏重による弊害と見る人もいますし、本当にこうした説明文を読むスキルが欠落しているのではないか、と考える人もいます。

多くの先進国では、97%以上の人が文字の読み書きができると言われています。一方で、OECDのPIAAC(成人スキル調査)によれば、説明書や行政文書、ビジネス文書などを高度に読みこなせるレベル5以上は、日本では1.2%程度、フィンランドでは2.2%程度、アメリカでは0.6%程度に過ぎないと言われています。

一方、低スキル(レベル1以下)の成人は、日本では4.9%、フィンランドでは10.7%、アメリカには17.5%もいると推定されています。特に、レベル1以下の割合が大きいアメリカ、イタリア、フランスなどでは、説明文の読解力が低いことで、社会生活で不利益を被る「機能的非識字」が社会問題化しているようです。

コードスイッチングと学習言語

複数の言語の間で切り替えが行われることを「コードスイッチング」といいます。バイリンガルは、2つの言語(例:日本語と英語)の間をコードスイッチングしながらコミュニケーションをしている、と考えられます。

実は日本語の中でも、コードスイッチングは必要です。

「学習言語と生活言語」でもご紹介したように、学習の場面で使われる言語(学習言語)は、生活の中で使われる生活言語とは似て非なるものです。生活言語は、誰もが自然に身に付けることのできる言語ですが、学習言語は教育を通じて身に付けることができる言語です。生活言語と学習言語では、語彙や文法も異なります。同じ言葉でも生活言語と学習言語で使われるときに意味が違うこともしばしばです。(日本語と英語のように)生活言語と学習言語では文化背景や価値観も異なります。

そのため、授業に臨むときは、生活言語から学習言語に「コードスイッチング」する必要があります。

また、学習言語の中でも、各教科ごとに言語に違いがあります。国語と数学や理科では、分野として目指すことが違います。その結果、価値観や文化が異なり、語彙や文法も変わってくるのです。学習言語間でのコードスイッチングに失敗すると、ある教科は得意なのに、別の教科には強い苦手意識や拒否感がある、という状況に陥ることがあります。一方、学習言語間のコードスイッチングに成功すると、教科の場面ごとに適切な読み解きや表現を選べ、全体的に学力が向上しやすくなります。

リーディングスキルテストでは、様々な教科の教科書、多様な新聞記事や辞書・事典項目から出題することで、学習言語間のコードスイッチングの流暢性も診断しています。リーディングスキルテストの能力値、特に6分野の平均能力値と学力状況調査との関係は、学習言語の定着とともに、学習言語間のコードスイッチングが学力に及ぼす影響の大きさも示唆しています。

教科書を中心に据える授業の良さ(学びの空間のフェアネスの観点から)

今、学校では、「教科書を中心に据えた授業」はほとんど行われていません。その問題点を、学びの空間のフェアネス(公正さ、公平さ)の観点からお話ししようと思います。

そもそも「教科書を開かない授業」がどこでどのように始まり、広まったのかはよくわかりません。1970年代くらいまでは教科書を開いて授業をするスタイルが主流でしたので、1980年代以降のどこかではないかと考えられます。

教科書を開かない授業の最大の問題点は、教師の知識や創意工夫と、学習者の狭い経験知に、正しさの根拠が委ねられてしまうことにあります。教師の創意工夫が、学習指導要領の中に正しく位置付けられる、科学的なものであればよいのですが、現状は必ずしもそうではありません。むしろ非科学的で思い込みに基づく授業を、管理職や評価者が「工夫があってよい」と評価する場面に何度も出くわしました。

そのような授業では、子どもたちは正しさの根拠を「教師の考え」に求め、教師の顔色を窺って物事を判断し、学びの空間からフェアネスが失われがちになります。例えばある4年生の授業でこんなことがありました。

先生「夜空にはたくさんの星が光っているけれど、実は星の光が地球に届くまで何万年もかかることがあるんですよ。」

児童A「太陽はどうですか?太陽の光も地球に届くまでに時間がかかりますよね」

先生(困惑して)「さぁ、太陽はどうかな・・・」

児童B「今先生は星の話をしてるんだよ。太陽は関係ない。太陽は今光ったに決まってる」

他の児童「そうだよ。太陽は今光ったんだよ。Aはバカだな」

(先生、児童たちの声を制止せずに、曖昧に授業を続ける。)

光の速度は一定ですから、当然太陽から地球に光が届くにも時間がかかります。約8分19秒です。このケースでは、教師がそのことを理解しないまま、星の光が地球に届くのにかかる時間の話題を取り上げ、失敗したケースです。(ちなみに速さと時間と距離の関係は、5学年(当時は6学年)で学ぶ内容なので、4年生には自力解決できない内容です。)ただ、それ以上に問題なのは、教師を困惑させた児童を他の児童が責め、学びの空間がアンフェアになった点です。こうしたことは、多くの教室で大なり小なり日常的に起きており、ほとんどの場合、見過ごされています。

「自分で問題を考えて、自分で解いてみよう」という算数の授業で、円に内接する正三角形の一辺の長さを求めようとした児童に対して、教師が「もっとよく考えてごらん」という場面に出くわしたこともあります。平方根や三平方の定理を学ばないと求めることができない長さですから、小学生には無茶な課題です。

このように、教科書を読み解かずに進める授業では、「何を根拠として物事を考えればよいか」に関するフェアネスが欠如しがちになるのです。

***

2024年秋に行われた「RSフォーラム」で授業実践をした、会津美里町立高田小学校の井上雄騎先生の授業では、聖武天皇による大仏づくりについて、東京書籍「新しい社会6(歴史編)」の30-31ページの本文と資料を読み解くことが中心に据えられていました。その中で、「大仏が光っているから、金でできているんじゃないか」という児童の発言に対して、他の児童が、「本文に、『金銅の大仏』と書いてあるので、金だけでできているわけではないのではないか」とか、「資料5に『大仏づくりで使った金属の量』が書かれていて、使われた金が440kgに対して、銅が499トンなので、金の占める割合はとても小さい」などと指摘するのが印象的でした。教科書の資料に基づいて議論するやり方を教え、実践することは、フェアな学びの空間を保証することにつながります。このような空間は、空気を読むのが苦手なタイプの学習者にとっても、安心して学べる場になることでしょう。

「教科書」は子どもたちが身に付ける「学習言語」の手本として、優れた書物です。しかも小中学校では全員に無償で提供されます。そして、教科書から読み解いたことを根拠にして議論を進めることで、(教師の表情や声音に正解を求めるのではない)フェアな学びの場を創り出すことができます。

「教科書を使いきった!」と教師も学習者も満足するフェアな授業について、改めて考えてみませんか?

追記:

「教科書を中心に据える授業」とは、「教科書を絶対的に正しいものと前提とする授業」とは異なる、ということを追記しておきたいと思います。

教科書というと、戦前の国定教科書の問題、1960年代の教科書裁判、1970年代以降の教科書論争が想起され、「教科書に書かれていることが正しいかどうかなどわからない」というご意見もあるでしょう。ただ、それは教科書に限られることではなく、ウェブや新聞の情報でも同じことが起き得ます。

では、「教科書を中心に据える授業」はなぜ、相対的にフェアだと言えるのでしょう。それは、教科書に書かれた本文や資料は、授業に参加している全員(教師・学習者)が対等に参照できるからです。また、1回の授業が、教科書見開き2ページで進む、ということを授業に参加する全員が知っていれば、教師と学習者の間に、活用できる情報に関する非対称性は生じません。

一方、教師の頭の中にある「正しさ」は本人以外は参照できません。教師と学習者の間に、情報に対するアクセスに関する圧倒的な非対称性があり、それが、学びの空間のフェアネスを損なうのです。

シン読解力の「オーバーアチーバー」と「アンダーアチーバー」

知能テストの結果(IQ)は学力と正の相関があることが、知られています。IQのレベルに対して学力が高い人を「オーバーアチーバー」、IQのレベルに対して学力が低い人を「アンダーアチーバー」といいます。

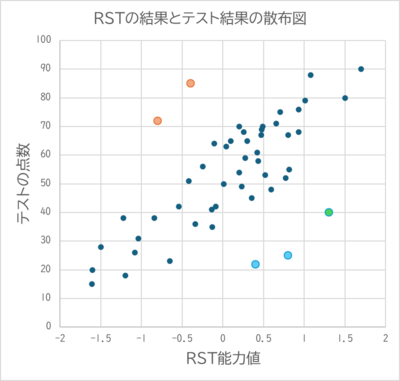

リーディングスキルテスト(RST)の能力値と学力でも、「オーバーアチーバー」(RSTの能力値で期待される以上の学力を発揮する受検者)と「アンダーアチーバー」(RSTの能力値で期待される学力を発揮できていない受検者)がいます。

図で解説しましょう。これはRSTの能力値とテストの結果の相関係数が0.6だったときの例です。

オレンジの点はRSTの能力値に比べて学力が高い、典型的なオーバーアチーバーです。水色や緑色の点はRSTの能力値に比べて学力が低いアンダーアチーバーです。

アンダーアチーバーが実力を発揮できていないのには多様な理由があります。家庭環境かもしれませんし、単に今他に夢中になっていることがあるだけかもしれません。成績や行動に現れるので、先生も保護者も気づくでしょう。

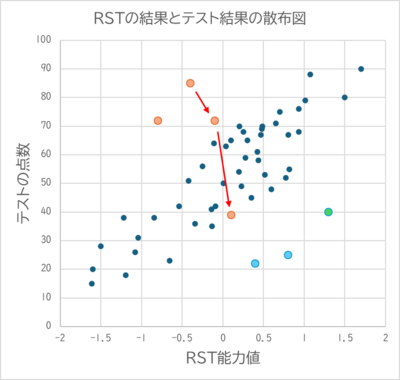

一方、オーバーアチーバーは、努力家で、成績が良く、生活態度・授業に向かう姿勢なども良好なので、教師や保護者もサインを見逃しがちです。オーバーアチーバーの多くは、シン読解力不足により小学校高学年から大学入試のどこかの時点で学力が伸び悩み始めます。努力家のオーバーアチーバーは、学習時間を増やしますが、それでも成績を維持できなくなります。その様子を端的に示したのが次の図です。

こうならないうちに、早めに、読み解き方の軌道修正をしてあげましょう。

IQは後天的に改善できなくても、シン読解力は科学的なトレーニングや、RSTの6つの分野を意識した授業により改善することが多くの学校の取り組みからわかっています。

リーディングスキルテストを受検することで、クラスの中で見逃されがちなオーバーアチーバーを早期に発見し、オーバーアチーバーの心が折れる前に、支援してあげてください。支援の方法は、RST受検後の学習アドバイスを参考になさってみてください。学習アドバイスの具体的な実行方法については、『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)でも詳しくご紹介しています。

令和6年度全国学力状況調査(中学国語)について

令和6年度全国学力状況調査(学テ)の結果が公表されました。今年度は、中学国語の平均正答率が歴代最低だったことなどから、中学国語にスポットライトが当たり、私(新井紀子)も各方面からコメントを求められています。メディア等では一部しか分析結果をお伝えできないので、ここでご紹介します。

まず、学テの国語では、著作権の関係で提示文のいくつかは公開されません。その点、ご了承ください。

Q1:昨年に比べて平均正答率が10ポイント以上低下したのは、読解力の低下によるものか?

RSTの結果からは、令和5年と6年とで大きな変化は感じられません。問題の難易度による影響だと考えられます。

Q2:昨年に比べて今年は問題そのものが難しかったということか?

令和5年は小林秀雄の評論(「読書について」内容非公開)が取り上げられている一方、令和6年は比較的平易でストレートな題材ばかりが取り上げられているため、「読み解きの対象となる文章」そのものが令和6年のほうが難しかったとは言い難いと思います。

Q3:昨年に比べて今年の問題はどこが難しかったのか?

令和5,6年の「正答率が8割を超えている問題」に着目してください。令和5年は4問ある一方、令和6年は1問しかありません。それらに共通する「易しさ」は、(1)提示された資料や本文全体を理解しなくても、傍線の箇所およびその周辺だけを読めば正解を選べる、または(2)学校教育の中の「道徳」に従いさえすれば正解を選べる、ことにあります。たとえば、令和5年で91.3%の正答率だったのは文中の「落胆する」が、①慌てる、②恐れる、③恥ずかしがる、④がっかりする、のうち④が正解だと答えるものでしたが、これは中学3年生の9割以上が「落胆する」を語彙として獲得している証拠ではなく、文中の「落胆する」を①~④で言い換えたときに成立しやすい言葉を選んだ、特に正解がひらがなだったことに遠因があるのではないかと思います。(①や③は読めなかったので選ばなかった可能性がある。)

令和6年で最も正答率が高かった問題は、「物語の読み手に、紙の辞書を久しぶりに使って気付いたよさがより明確に伝わるようにするため。」という「学校における『望ましい考え』」がわかれば、問題文を読まずに正答できる問題(正答率(81.5%)でした。

そのような「読みが苦手な生徒が取るテストワイズネス」が効かない良問だったのが、令和6年度の大問1です。大問1は、「フィルターバブルとはなにか」の解説の後に3人の生徒が「本を選ぶ」シーンに限定して、フィルターバブルの功罪について自分の経験に照らし合わせて議論し、他の選書の方法と比較する内容でした。資料と本文の両方を読まないと、正解にたどり着けない問題設定は、国語が目指す「新しい読解力観」として注目に値します。また、書くことに関しても、「自分の意見を書く」だけではなく、「いくつかの条件を満たすように、自分の考えを書く」ということの制約が例年に比べて厳しいところも、大問1の特徴だったといえるでしょう。

Q4:RSTが求める読解力と令和6年度の国語の問題との共通点は?

RSTの「イメージ同定」では、資料と本文を対応づけて読む力を測ります。令和6年度の問題でいうと、1-2(正答率68.3%)や2-1(正答率36.7%)がイメージ同定の問題に分類できるでしょう。また、大問1は「フィルターバブル」という言葉の定義を踏まえないと、その後の会話だけを読んでも正解できないため、定義を読む力を問う「具体例同定」と親和性の高い問題だったといえるでしょう。それ以外にも、「条件1,2を満たすように、~について書きなさい」という問題は、RSTのイメージ同定や具体例同定と親和性が高いです。今回、「書くこと」に該当する1-4の正答率が45.1%(昨年は類似の問題で82.7%)にとどまりました。条件1「フィルターバブル現象について取り上げながら、これからどのように本を選びたいか具体的に書くこと」条件2「話し合いの一部の誰の発言と結び付くのかが分かるように書くこと」と2つの条件を満たすように自分の考えを書くことが求められましたが、実は分解すると、①フィルターバブル現象について取り上げる、②本文中の誰かの発言と結び付ける、③具体的に、④自分の考えを書く、という4つの条件を満たすように5行で書く必要があります。文部科学省でも、「自分の考えなどを記述していても、必要な情報を取り出すことや表現の効果を考えることに課題が見られた。」と分析しているように、④の自分の考えを書く、はできていても、①~③のどれかの条件を落としてしまった生徒が多かったと考えられます。RSTのイメージ同定や具体例同定でも、同じ提示文であっても、条件が1つや2つの際にはそれを満たす選択肢を選べるが、3つ以上になると能力値上位の受検者しか正解できないという現象があります。認知負荷がかかりすぎて、条件をすべて満たすように選べない・書けないと想像できます。

Q5:どのような授業や学習が有効か?

文部科学省では、「主体的・対話的で深い学び」を目標として掲げています。ただ、単に「主体的に考えましょう」「アクティブラーニングを通じて対話しましょう」「未知の課題を解決しましょう」と児童・生徒に求めるだけでは、その目標は達成できません。特にRSTで、評価A+Bが3割を下回る(評価C+D+E+Fが7割を上回る)学校では、まずは「読む・書く・話す」に関して基礎的なトレーニングを積み、学習言語の語彙や言い回しに馴染み、書くことへの抵抗感を下げることが重要です。

RSTを導入し、RSTのフィードバックに従って「RSノート」に取り組んでいる(公立の)ある学校では、小学国語の平均正答率が77%(全国平均は67.8%)だったそうです。その学校のRSTの能力値を見ると、特にイメージ同定と具体例同定理数の能力値平均が中学3年生並みに高く、また、文章構造を頑健に読む力を問う「係り受け解析」の分散が小さい点が特徴的でした。

さいごに

学テは年ごとに問題傾向が変わりますので、その正答率に一喜一憂することなく、まずはRSTの「学習アドバイス」に従って、RSTの能力値、特に係り受け解析や照応解決をしっかり上げ、次にそれ以外の能力値を上げていくことで、自然に(国語だけでなく)学力全般が向上すると考えられます。