タグ:シン読解力

「アレクサンドラ構文」とは?

(最近、メディアから「アレクサンドラ構文について教えてほしい」という要望が多く寄せられるので、この記事で解説します。)

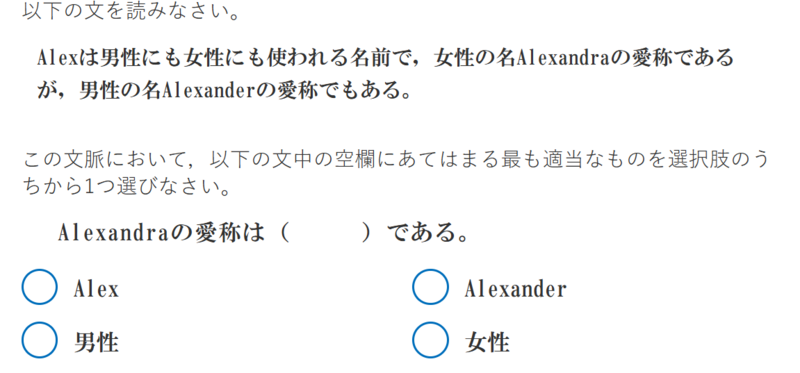

「アレクサンドラ構文」はネットミームの一種です。学術上は「アレクサンドラ構文」という構文が存在するわけではありません。「アレクサンドラ構文」は、リーディングスキルテストの6分野7項目のうち、文の構造を正確に把握する「係り受け解析」の能力を測るために考案された以下のテスト問題を指すようです。

正解は「Alex」です。

「Alexandraの愛称は(Alex)である。」

問題文は特に長いわけでも、専門性を要求するわけでもありません。読めばわかるはずの文章です。ところが、中学生の正答率は38%に過ぎませんでした。

この問題の正答率の低さへの驚きや危機感から、この問題に「アレクサンドラ構文」という名称がネット上でつけられたと考えられます。例文として、「アレクサンドラ構文も読めないような人が多いから、SNS上でのいざこざが絶えないのではないか」などがあります。

この問題が最初に紹介されたのは、「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」(新井紀子著、東洋経済新報社、2018年出版)です。「アレクサンドラ問題」の中学1年生~高校3年生までの正答率は以下の通りでした。

|

中1 (n=68) |

中2 (n=62) |

中3 (n=105) |

中学生平均 (n=235) |

高1 (n=205) |

高2 (n=150) |

高3 (n=77) |

高校生平均 (n=432) |

| 23% | 31% | 51% | 38% | 65% | 68% | 57% | 65% |

注意が必要なのは、中学生に比べて高校生の正答率が飛躍的に伸びているように見える点です。

残念ながら、中学生よりも高校生の方が正しく読めている、ということはありません。いくつか公立中学校で調査をすると、中学生のランダムサンプルに近いデータを取ることができます。一方、高校は入試があるため、同じ方法ではランダムサンプルは取れません。上記の結果は、「県立高校の上位3校程度の中での平均値」だとお考えください。

リーディングスキルテストの過去50万人のデータから、リーディングスキルテストの6分野7項目の能力は、どれも、小学5年生から中学3年生まではゆるやかに上昇します。一方、高校入学以降はどの高校でも(現状の教育では)上昇しないことがわかっています。(詳しくは、「シン読解力」(新井紀子著、東洋経済新報社、2025年)をお読みください。)

このことから、「アレクサンドラ構文」の成人日本人の正答率は50%を下回ると推定されます。

では、正答のAlexを選ばなかった人はどの選択肢を選んだのでしょう。

中学生の39%が「女性」を選んでいます。正答を選んだ38%よりも多いです。

つまり

「Alexandraの愛称は(女性)である。」

が正解だと思ったことになります。なぜそのようなことになったのかについては、いくつかの考察がありますが、最も説得力があるのは、こうです。

まず問題文である「Alexandraの愛称は( )である」を見て(×読み)、提示文から似たフレーズを探す。すると、「女性の名Alexandraの愛称であるが」が見つかる。2つを比較すると、どちらにも「Alexandra, 愛称」という文字列があるのに、問題文には「女性」という文字列がない。よって、空欄を「女性」で埋めればよい、と考えたのではないか、という推測です。これを、プリント教育偏重による弊害と見る人もいますし、本当にこうした説明文を読むスキルが欠落しているのではないか、と考える人もいます。

多くの先進国では、97%以上の人が文字の読み書きができると言われています。一方で、OECDのPIAAC(成人スキル調査)によれば、説明書や行政文書、ビジネス文書などを高度に読みこなせるレベル5以上は、日本では1.2%程度、フィンランドでは2.2%程度、アメリカでは0.6%程度に過ぎないと言われています。

一方、低スキル(レベル1以下)の成人は、日本では4.9%、フィンランドでは10.7%、アメリカには17.5%もいると推定されています。特に、レベル1以下の割合が大きいアメリカ、イタリア、フランスなどでは、説明文の読解力が低いことで、社会生活で不利益を被る「機能的非識字」が社会問題化しているようです。

コードスイッチングと学習言語

複数の言語の間で切り替えが行われることを「コードスイッチング」といいます。バイリンガルは、2つの言語(例:日本語と英語)の間をコードスイッチングしながらコミュニケーションをしている、と考えられます。

実は日本語の中でも、コードスイッチングは必要です。

「学習言語と生活言語」でもご紹介したように、学習の場面で使われる言語(学習言語)は、生活の中で使われる生活言語とは似て非なるものです。生活言語は、誰もが自然に身に付けることのできる言語ですが、学習言語は教育を通じて身に付けることができる言語です。生活言語と学習言語では、語彙や文法も異なります。同じ言葉でも生活言語と学習言語で使われるときに意味が違うこともしばしばです。(日本語と英語のように)生活言語と学習言語では文化背景や価値観も異なります。

そのため、授業に臨むときは、生活言語から学習言語に「コードスイッチング」する必要があります。

また、学習言語の中でも、各教科ごとに言語に違いがあります。国語と数学や理科では、分野として目指すことが違います。その結果、価値観や文化が異なり、語彙や文法も変わってくるのです。学習言語間でのコードスイッチングに失敗すると、ある教科は得意なのに、別の教科には強い苦手意識や拒否感がある、という状況に陥ることがあります。一方、学習言語間のコードスイッチングに成功すると、教科の場面ごとに適切な読み解きや表現を選べ、全体的に学力が向上しやすくなります。

リーディングスキルテストでは、様々な教科の教科書、多様な新聞記事や辞書・事典項目から出題することで、学習言語間のコードスイッチングの流暢性も診断しています。リーディングスキルテストの能力値、特に6分野の平均能力値と学力状況調査との関係は、学習言語の定着とともに、学習言語間のコードスイッチングが学力に及ぼす影響の大きさも示唆しています。

シン読解力の「オーバーアチーバー」と「アンダーアチーバー」

知能テストの結果(IQ)は学力と正の相関があることが、知られています。IQのレベルに対して学力が高い人を「オーバーアチーバー」、IQのレベルに対して学力が低い人を「アンダーアチーバー」といいます。

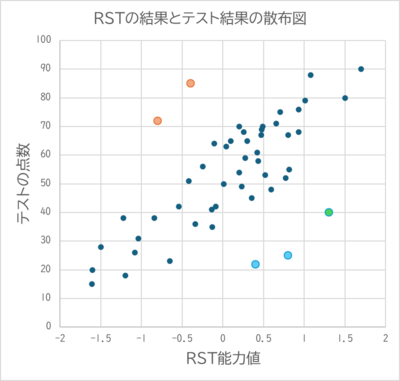

リーディングスキルテスト(RST)の能力値と学力でも、「オーバーアチーバー」(RSTの能力値で期待される以上の学力を発揮する受検者)と「アンダーアチーバー」(RSTの能力値で期待される学力を発揮できていない受検者)がいます。

図で解説しましょう。これはRSTの能力値とテストの結果の相関係数が0.6だったときの例です。

オレンジの点はRSTの能力値に比べて学力が高い、典型的なオーバーアチーバーです。水色や緑色の点はRSTの能力値に比べて学力が低いアンダーアチーバーです。

アンダーアチーバーが実力を発揮できていないのには多様な理由があります。家庭環境かもしれませんし、単に今他に夢中になっていることがあるだけかもしれません。成績や行動に現れるので、先生も保護者も気づくでしょう。

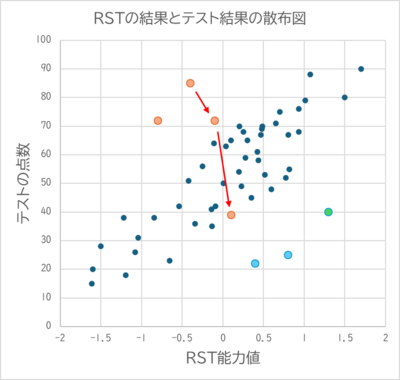

一方、オーバーアチーバーは、努力家で、成績が良く、生活態度・授業に向かう姿勢なども良好なので、教師や保護者もサインを見逃しがちです。オーバーアチーバーの多くは、シン読解力不足により小学校高学年から大学入試のどこかの時点で学力が伸び悩み始めます。努力家のオーバーアチーバーは、学習時間を増やしますが、それでも成績を維持できなくなります。その様子を端的に示したのが次の図です。

こうならないうちに、早めに、読み解き方の軌道修正をしてあげましょう。

IQは後天的に改善できなくても、シン読解力は科学的なトレーニングや、RSTの6つの分野を意識した授業により改善することが多くの学校の取り組みからわかっています。

リーディングスキルテストを受検することで、クラスの中で見逃されがちなオーバーアチーバーを早期に発見し、オーバーアチーバーの心が折れる前に、支援してあげてください。支援の方法は、RST受検後の学習アドバイスを参考になさってみてください。学習アドバイスの具体的な実行方法については、『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)でも詳しくご紹介しています。

板橋区「読み解く力」で学力向上

2025年2月20日、板橋区教育委員会にて、令和6年度「読み解く力」推進委員会(第4回)が開催され、その中で、令和6年度の全国学テにおいて、板橋区の小中学校が、全国平均を大きく上回り、都の平均並みになったことが報告されました。

板橋区といえば、2017年に出版された『東京23区教育格差』(昼間たかし、鈴木士郎/マイクロマガジン社)で、「東京都学力テストの結果によると、区ごとに学力差が生じており、学力上位グループは、平均年収の高い区(港区、千代田区、渋谷区など)、下位グループは平均年収の低い区(足立区、板橋区、北区など)と、ほぼ一致していた」と名指しされた区のひとつです。

板橋区では、2018年度から、全小中学校でリーディングスキルテスト(RST)が導入し、「読み解く力」推進委員会を立ち上げ、研究指定校で「(教科書を)読み解く」を研究するとともに、クラス内格差を縮めるために、視写、音読、中学校も含めた授業の「めあて」の設定、めあての「共書き」、板書の聴書などに取り組んできました。また、RSTの6つの分野を意識しながら授業をすることを心がけてきました。その結果、大幅な学力向上と格差の圧縮に成功したのです。平均年収による学力格差は乗り越え得ることを示してくださった板橋区の先生方に敬意と祝意を表したいと思います。

板橋区で取り組んだ「読み解く力」を、わかりやすく12章にまとめたのが、『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)です。ぜひ参考になさってみてください。

『新井紀子の読解力トレーニング』送付のご案内

多くの学校が、「自ら学び、自ら活かす子」を教育目標に掲げています。ところが、「どのように学ぶか」「学んだことをどう活かすか」の方法を、体系的に指導している学校や先生はまれです。「自ら学ぶ」ことの大切さや良さを強調するだけでは、「自学」を身に付けさせることはできません。結果的に、資質や家庭環境等によって、偶然「自学の方法」を身に付けた子だけが、「自ら学び、自ら活かす子」に育つのが現状です。

どの子にも「自ら学び、自ら活かす」力を付けるには、体系的なトレーニングが必要です。

『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)では、「ページを開く」「視写の仕方」などの基本から始め、「社会科のグラフの特徴を文章でまとめる」「算数の証明を書く」まで全12回でトレーニング方法を詳しく解説します。小中学生も楽しく読めるようにイラストやレイアウトにも工夫しました。紙上のクラスメートである、コンカワさん(キツネ)、コアラダさん(コアラ)、クマヤマさん(クマ)、ウサギノさん(ウサギ)と一緒に、教科書やノートを開いて取り組めるようになっています。登場する4人は小学5年生という設定ですが、ここで紹介する読解力トレーニングは、中学生にも有効です。

本書を2024年にRSTを受検してくださったすべての小中学校にお送りしました。

ぜひ、小中学校の先生にもご一読いただき、「体系的なトレーニングを通じた読解力向上」を授業や朝時間に取り入れていただければ幸いです。