タグ:読解力

シン読解力の「オーバーアチーバー」と「アンダーアチーバー」

知能テストの結果(IQ)は学力と正の相関があることが、知られています。IQのレベルに対して学力が高い人を「オーバーアチーバー」、IQのレベルに対して学力が低い人を「アンダーアチーバー」といいます。

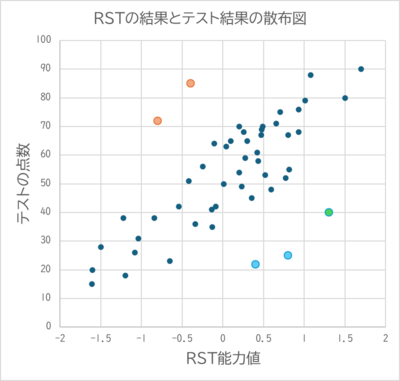

リーディングスキルテスト(RST)の能力値と学力でも、「オーバーアチーバー」(RSTの能力値で期待される以上の学力を発揮する受検者)と「アンダーアチーバー」(RSTの能力値で期待される学力を発揮できていない受検者)がいます。

図で解説しましょう。これはRSTの能力値とテストの結果の相関係数が0.6だったときの例です。

オレンジの点はRSTの能力値に比べて学力が高い、典型的なオーバーアチーバーです。水色や緑色の点はRSTの能力値に比べて学力が低いアンダーアチーバーです。

アンダーアチーバーが実力を発揮できていないのには多様な理由があります。家庭環境かもしれませんし、単に今他に夢中になっていることがあるだけかもしれません。成績や行動に現れるので、先生も保護者も気づくでしょう。

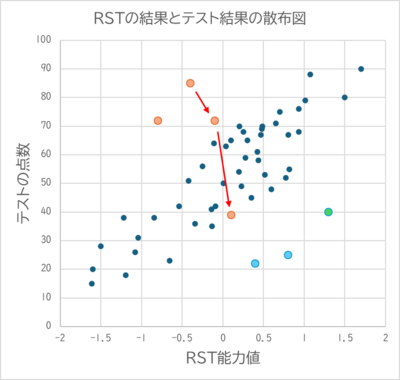

一方、オーバーアチーバーは、努力家で、成績が良く、生活態度・授業に向かう姿勢なども良好なので、教師や保護者もサインを見逃しがちです。オーバーアチーバーの多くは、シン読解力不足により小学校高学年から大学入試のどこかの時点で学力が伸び悩み始めます。努力家のオーバーアチーバーは、学習時間を増やしますが、それでも成績を維持できなくなります。その様子を端的に示したのが次の図です。

こうならないうちに、早めに、読み解き方の軌道修正をしてあげましょう。

IQは後天的に改善できなくても、シン読解力は科学的なトレーニングや、RSTの6つの分野を意識した授業により改善することが多くの学校の取り組みからわかっています。

リーディングスキルテストを受検することで、クラスの中で見逃されがちなオーバーアチーバーを早期に発見し、オーバーアチーバーの心が折れる前に、支援してあげてください。支援の方法は、RST受検後の学習アドバイスを参考になさってみてください。学習アドバイスの具体的な実行方法については、『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)でも詳しくご紹介しています。

『新井紀子の読解力トレーニング』送付のご案内

多くの学校が、「自ら学び、自ら活かす子」を教育目標に掲げています。ところが、「どのように学ぶか」「学んだことをどう活かすか」の方法を、体系的に指導している学校や先生はまれです。「自ら学ぶ」ことの大切さや良さを強調するだけでは、「自学」を身に付けさせることはできません。結果的に、資質や家庭環境等によって、偶然「自学の方法」を身に付けた子だけが、「自ら学び、自ら活かす子」に育つのが現状です。

どの子にも「自ら学び、自ら活かす」力を付けるには、体系的なトレーニングが必要です。

『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)では、「ページを開く」「視写の仕方」などの基本から始め、「社会科のグラフの特徴を文章でまとめる」「算数の証明を書く」まで全12回でトレーニング方法を詳しく解説します。小中学生も楽しく読めるようにイラストやレイアウトにも工夫しました。紙上のクラスメートである、コンカワさん(キツネ)、コアラダさん(コアラ)、クマヤマさん(クマ)、ウサギノさん(ウサギ)と一緒に、教科書やノートを開いて取り組めるようになっています。登場する4人は小学5年生という設定ですが、ここで紹介する読解力トレーニングは、中学生にも有効です。

本書を2024年にRSTを受検してくださったすべての小中学校にお送りしました。

ぜひ、小中学校の先生にもご一読いただき、「体系的なトレーニングを通じた読解力向上」を授業や朝時間に取り入れていただければ幸いです。

令和6年度全国学力状況調査(中学国語)について

令和6年度全国学力状況調査(学テ)の結果が公表されました。今年度は、中学国語の平均正答率が歴代最低だったことなどから、中学国語にスポットライトが当たり、私(新井紀子)も各方面からコメントを求められています。メディア等では一部しか分析結果をお伝えできないので、ここでご紹介します。

まず、学テの国語では、著作権の関係で提示文のいくつかは公開されません。その点、ご了承ください。

Q1:昨年に比べて平均正答率が10ポイント以上低下したのは、読解力の低下によるものか?

RSTの結果からは、令和5年と6年とで大きな変化は感じられません。問題の難易度による影響だと考えられます。

Q2:昨年に比べて今年は問題そのものが難しかったということか?

令和5年は小林秀雄の評論(「読書について」内容非公開)が取り上げられている一方、令和6年は比較的平易でストレートな題材ばかりが取り上げられているため、「読み解きの対象となる文章」そのものが令和6年のほうが難しかったとは言い難いと思います。

Q3:昨年に比べて今年の問題はどこが難しかったのか?

令和5,6年の「正答率が8割を超えている問題」に着目してください。令和5年は4問ある一方、令和6年は1問しかありません。それらに共通する「易しさ」は、(1)提示された資料や本文全体を理解しなくても、傍線の箇所およびその周辺だけを読めば正解を選べる、または(2)学校教育の中の「道徳」に従いさえすれば正解を選べる、ことにあります。たとえば、令和5年で91.3%の正答率だったのは文中の「落胆する」が、①慌てる、②恐れる、③恥ずかしがる、④がっかりする、のうち④が正解だと答えるものでしたが、これは中学3年生の9割以上が「落胆する」を語彙として獲得している証拠ではなく、文中の「落胆する」を①~④で言い換えたときに成立しやすい言葉を選んだ、特に正解がひらがなだったことに遠因があるのではないかと思います。(①や③は読めなかったので選ばなかった可能性がある。)

令和6年で最も正答率が高かった問題は、「物語の読み手に、紙の辞書を久しぶりに使って気付いたよさがより明確に伝わるようにするため。」という「学校における『望ましい考え』」がわかれば、問題文を読まずに正答できる問題(正答率(81.5%)でした。

そのような「読みが苦手な生徒が取るテストワイズネス」が効かない良問だったのが、令和6年度の大問1です。大問1は、「フィルターバブルとはなにか」の解説の後に3人の生徒が「本を選ぶ」シーンに限定して、フィルターバブルの功罪について自分の経験に照らし合わせて議論し、他の選書の方法と比較する内容でした。資料と本文の両方を読まないと、正解にたどり着けない問題設定は、国語が目指す「新しい読解力観」として注目に値します。また、書くことに関しても、「自分の意見を書く」だけではなく、「いくつかの条件を満たすように、自分の考えを書く」ということの制約が例年に比べて厳しいところも、大問1の特徴だったといえるでしょう。

Q4:RSTが求める読解力と令和6年度の国語の問題との共通点は?

RSTの「イメージ同定」では、資料と本文を対応づけて読む力を測ります。令和6年度の問題でいうと、1-2(正答率68.3%)や2-1(正答率36.7%)がイメージ同定の問題に分類できるでしょう。また、大問1は「フィルターバブル」という言葉の定義を踏まえないと、その後の会話だけを読んでも正解できないため、定義を読む力を問う「具体例同定」と親和性の高い問題だったといえるでしょう。それ以外にも、「条件1,2を満たすように、~について書きなさい」という問題は、RSTのイメージ同定や具体例同定と親和性が高いです。今回、「書くこと」に該当する1-4の正答率が45.1%(昨年は類似の問題で82.7%)にとどまりました。条件1「フィルターバブル現象について取り上げながら、これからどのように本を選びたいか具体的に書くこと」条件2「話し合いの一部の誰の発言と結び付くのかが分かるように書くこと」と2つの条件を満たすように自分の考えを書くことが求められましたが、実は分解すると、①フィルターバブル現象について取り上げる、②本文中の誰かの発言と結び付ける、③具体的に、④自分の考えを書く、という4つの条件を満たすように5行で書く必要があります。文部科学省でも、「自分の考えなどを記述していても、必要な情報を取り出すことや表現の効果を考えることに課題が見られた。」と分析しているように、④の自分の考えを書く、はできていても、①~③のどれかの条件を落としてしまった生徒が多かったと考えられます。RSTのイメージ同定や具体例同定でも、同じ提示文であっても、条件が1つや2つの際にはそれを満たす選択肢を選べるが、3つ以上になると能力値上位の受検者しか正解できないという現象があります。認知負荷がかかりすぎて、条件をすべて満たすように選べない・書けないと想像できます。

Q5:どのような授業や学習が有効か?

文部科学省では、「主体的・対話的で深い学び」を目標として掲げています。ただ、単に「主体的に考えましょう」「アクティブラーニングを通じて対話しましょう」「未知の課題を解決しましょう」と児童・生徒に求めるだけでは、その目標は達成できません。特にRSTで、評価A+Bが3割を下回る(評価C+D+E+Fが7割を上回る)学校では、まずは「読む・書く・話す」に関して基礎的なトレーニングを積み、学習言語の語彙や言い回しに馴染み、書くことへの抵抗感を下げることが重要です。

RSTを導入し、RSTのフィードバックに従って「RSノート」に取り組んでいる(公立の)ある学校では、小学国語の平均正答率が77%(全国平均は67.8%)だったそうです。その学校のRSTの能力値を見ると、特にイメージ同定と具体例同定理数の能力値平均が中学3年生並みに高く、また、文章構造を頑健に読む力を問う「係り受け解析」の分散が小さい点が特徴的でした。

さいごに

学テは年ごとに問題傾向が変わりますので、その正答率に一喜一憂することなく、まずはRSTの「学習アドバイス」に従って、RSTの能力値、特に係り受け解析や照応解決をしっかり上げ、次にそれ以外の能力値を上げていくことで、自然に(国語だけでなく)学力全般が向上すると考えられます。

読解力の向上に役立つ『RSノート』の取り組み(燕市)

燕市はRSTを2021年度に導入し、市内の小学6年生から中学3年生までRSTを受検しています。読解力に対する先生方の興味関心も高く、自発的にRSTを受検する先生が多い市です。2023年度の全国学テでは、中学校が大きく成績を伸ばしました。

昨年は(コロナ禍のため)オンラインで現地の算数の授業を拝見し、コメントをさせていただきました。今年度は、まずRSTノートを導入した学校を視察しました。その後で、RSノートと授業を両輪で回していくことが、子どもたちの読解力向上、学力向上、そして先生方の授業への自信や働き方改革につながるという道筋について、先生方に具体的にお話しさせていただきました。(講演の内容は、尾花沢市とほぼ同じです。)

市内で「RSノート」への取り組みをまず進めてくださったのは吉田中学校でした。

中学校は教科担任制です。自分は専門ではない科目のRSノートを見るには、中学校の先生にとって心理的ハードルが高いことと思います。にもかかわらず、取り組みを引受けてくださった吉田中学校の先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。

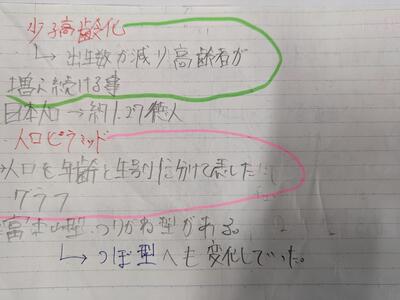

燕市では、もともと自学ノートを作ることには積極的でした。また、毎日の時間割に「長善タイム」が設けられ、学校で自習をする習慣があります。その中でRSノートに取り組む時間を捻出しています。私が視察した木曜日は「イメージ同定」の日、だそうで、どの学年も社会科や理科の指定されたページの指定された資料から言えることをノートに書き出していました。子どもたちはすぐに慣れるもので、RSノートに取り組み始めてまだ2ヶ月経っていないのに、「今日はイメージ同定ですか」とか「具体例同定やってもいいですか」などとRSTの用語を使いこなしているようです。

燕市のように学校でRSノートに取り組む時間を10分でも取れるところは、その間、先生にはぜひ「机間巡視」をしていただきたいです。10分間は短いですので、30秒で日付や指定された教科書の箇所をノートに書き、1分で指定された教科書の箇所を開けるようにしたいですね。子どもたちがさっと始めるように、良い前向きな声掛けをして心を配りたいところです。残りは8分30秒。ポストイットと赤ペンを持って机間巡視をしましょう。

このとき、専門外の教科について正しく指導しなければ、と思うと気が重くなりますが、ポイントを押さえれば、誰でも上手にコメントすることができます。イメージ同定の代表例である「(社会科の)グラフ」の読み取りでは、次のようなことに注意すると上手に特徴を読み取ることができます。

- グラフのタイトルを上手に使う。グラフのタイトルが「日本の工業生産にしめる中小工場と大工場の割合」ならば、「日本の工業生産」「中小工場」「大工場」「しめる割合」という言葉を使うと的確な文が書けます。

- 縦軸、横軸が何かを意識する。横軸が年、縦軸が生産量(単位はトン)など。

- 大きく増えているものに注目し、主語を正しく選びながら、1の「グラフのタイトル」を使って文にする。

- 大きく減っているものに注目し、主語を正しく選びながら、1の「グラフのタイトル」を使って文にする。

- 量が増えているのか、割合が増えているのか区別する。

このポイントを意識しながら、机間巡視をしつつ声掛けをしましょう。3と4の「増えている・減っている」が書けるようになったら、「どのように増えた(減った)」がわかるように、的確に言葉を補えるようにしたいですね。

「増えた」→「急激に増えた」と書けるようになったら、「急激に」のところに赤丸をし、「『急激に』って書けたね。かっこいいね。すごくいいと思うよ」と励ましましょう。

「急激に増えた」→「1960年代から1990年代にかけて急激に増加した」と書けるようになったら、「「1960年代から1990年代にかけて」や「増加した」が書けたね。すごくわかりやすくなったね」とほめて、赤丸をつけましょう。また、声に出してほめ、クラス全体でも「的確な表現をすることが良いこと」だと、評価の視点が共有されるようにするとよいでしょう。用語の誤り等に気付いたら、ポストイットを貼り、「もう一度考えてごらん」「教科書をよく見比べてごらん」と声掛けしましょう。

このように机間巡視をすると、「増えた・減ったはわかっても、割合なのか総量なのかがわかっていない」「用語が定着していない」など子どもたちの課題が見えてきます。それを授業に活かすと、クラス全体の底上げにもつながります。

燕市での講演会には、はるばる泉大津市から視察の先生方がお越しになりました。泉大津市の指導主事に、燕市の指導主事が「RSTは一校ではなく、全校で取組んだほうがいいです。そうでないと、教員は自信をもって読解力に取り組めません。本当はどの学校に異動しても読解力に取り組み続けられるように、新潟県全体、いや日本全部で導入してほしいです」と力説する姿を見て、胸が熱くなりました。

燕市の先生方、本当に有難うございました。

※写真は、具体例同定に取り組んだ生徒のノートから。本人の許可を得て掲載しています。

板橋区立板橋第一中学校での授業実践(中2地理)ーその3

6月15日、板橋区立板橋第一中学校の2学年の社会科で、「教科書を読み解きながら期末テストに備える」授業をしました。

その1では、教科書見開き2ページからの検索課題の指導法をご紹介しました。中学生でも教科書の「使い方」が身に着いていない生徒が少なくないことを実感していただけたのではないかと思います。その2では第二次・第三次産業の定義、及び教科書の資料部分を活用して、身近な企業を第二次・第三次産業に根拠をもって分類する具体例同定の指導法を取り上げました。今回は、RSTでいうところの「イメージ同定」の力を測る問3についてご紹介します。

RSTや「読み解く力」では、説明文に掲載されている非テキスト情報を「イメージ」と呼びます。グラフ・表や図、説明的なイラスト、年表、数式、譜面などがイメージに含まれます。テキスト情報とイメージと正しく結びつける力を「イメージ同定」と呼んでいます。

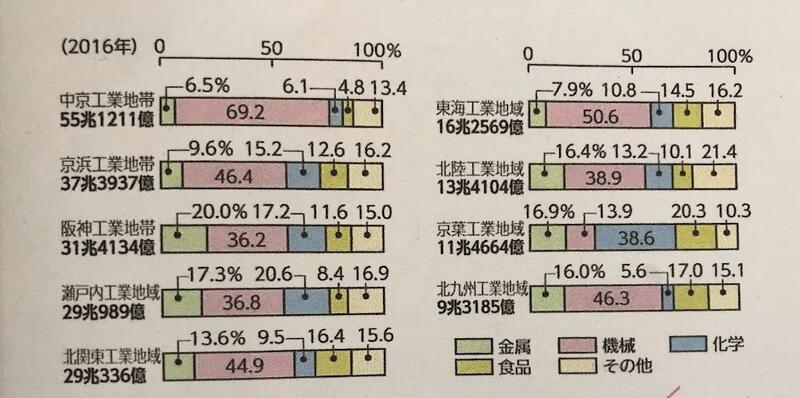

問3.他の工業地帯と比べたとき、中京工業地帯の特徴(とくちょう)を3つ文章で挙げなさい。

教科書の本文には、一般的な第二次産業の特徴については書かれていますが、中京工業地帯については書かれていません。(中京工業地帯の詳しい特徴は、実は小学校5年生で習います。こちらの授業の前後に学びます。)この問題は本文ではなく、教科書に掲載されている資料3「日本の工業地帯・工業地域と出荷額の割合」の帯グラフ、円グラフ、地図を読み解いて答えなければなりません。特に次の図が重要になります。

(教育出版「中学社会 地理 地域に学ぶ」169ページ、「日本の工業地帯・工業地域と出荷額の割合」より)

教科書の該当箇所で「中京工業地帯」の文字が出てくるのは、資料3だけなので、まず「検索」の力でこの図にたどり着けるか、が最初の関門になります。本文ばかり見ている生徒には「見開き2ページで『中京工業地帯』というキーワードが出てくるのはどこか、探してごらん」を促します。資料3に目が行ってしばらくしても手が動かないときは、「帯グラフのどれが中京工業地帯かな?」と尋ね、中京工業地帯の帯グラフに注目できているか確認します。

その上で、尋ねます。「ぱっ、と見て、中京工業地帯の特徴で気づくことはない?」と。

すると、多くの子は「ピンクが多い」と答えます。

「ピンクってなんだろう?」と尋ねると、「わからない」という答えが多く聞かれました。

グラフの右下に、緑は金属(工業)、ピンクは機械(工業)と読み方が書いてあるのですが、そこに至れない生徒が少なくないのです。ひとりも取り残さない教育を目指すなら、グラフの読み方を、教科書を使って、繰り返し指導する必要があることがわかります。

「ここに色分けの意味が書いてあるよ」と指すと、「あ。」とつぶやき、文章を書き始めることができました。

さて、答え合わせです。

「機械が多い」

これを書いた生徒が多数いました。しかし、これでは、「中京工業地帯には機械が多い」のか「中京工業地帯には機械工業の会社が多い」のか「機械工業の生産量が多い」のか「機械工業に従事する人の数が多い」のか、わかりません。では、わかるようにするにはどうしたらよいか。

そこで、小学5年生のときに習った(はずの)帯グラフの読み方をとり出して指導しました。

1.グラフのタイトルは何か。単位は何か。

2.全体を見て、わりあいがいちばん多いのはどれか。

3.増えているもの、減っているもの、変化がはげしいものはどれか。

4.全体の数字はどのように変化しているか。

5.共通していえることはないか。

6.全体のけいこうから、これからの変化を予想できるか。

(東京書籍 新編「新しい社会5下」6ページより)

帯グラフには、複数のものを比較する場合と、経年変化を見る場合があります。3,4,5,6は後者のための「読み方」で、1,2が今回必要になる帯グラフの読み解き方です。

資料のタイトルは「日本の工業地帯・工業地域と出荷額の割合」です。ですから、多いのは「出荷額」でしょう。(残念ながら、教育出版のこのグラフには「単位」が書いてありません。改善を期待します。)ピンク(機械)が多い、ことを表現するには、グラフのタイトルから「出荷額(にしめる)」「割合」という言葉をもってきて、先ほどの答えを補います。

「出荷額にしめる機械工業の割合が大きい。」

このように書ければ正解です。「出荷額にしめる機械工業の割合が、5割に近い。」などもよいでしょう。

多い方に注目したら次は、少ないものにも注目します。すると、ブルー(化学)や黄色(食品)が少ないことに気づきます。もう「ブルーが少ない」と書く生徒はいません。

「出荷額にしめる化学工業の割合が小さい。」

「出荷額にしめる食品工業の割合が小さい。」

などを挙げることができました。全体をながめたときに気づくのが、中京工業地帯の出荷額全体の多さです。

「日本で一番出荷額が多い工業地帯である。」

「どの工業地帯・工業地域より出荷額が多い。」

のように自発的に書ける生徒が多くいました。

ところで、資料3の地図と本文にひっぱられたのか「太平洋ベルトにある」と書いた生徒がいました。これは不正解です。なぜなら「他の工業地帯と比べたとき、中京工業地帯の特徴を挙げなさい」と問われているので、他の工業地帯と「異なる点」を挙げなければいけないからです。他の工業地帯の多くも太平洋ベルトにあります。

これで問1~問3まで答え合わせができました。最後に私は次のように語りかけました。

「問3はテストで配点が高い問題です。問3をスラスラ書けたら日比谷高校も夢ではありません。さて、問3は『頭が良くて、才能がないと』解けない問題だったでしょうか?いいえ、違います。『ピンクが多い』『ブルーが少ない』ということがわかり、グラフの読み方を覚えれば誰もが書くことができますね。誰もができるはずのことをきちとできれば日比谷高校に合格できる、ということです。」

ここで「よっし!」とこぶしを突き上げる元気な生徒が数名いました。

「ただし、『機械が多い』と『出荷額にしめる機械工業の割合が大きい』と書けるかどうか、その差が今の君たちと日比谷高校に入学した生徒の違いでしょう。」

すると、「あー、やっぱりだめか・・・」という落胆する声が聞こえます。

「大丈夫です。なぜなら、高校入試は明日ではなく1年半後にあるからです。今日から、基本の教科書の読み方、グラフや表の読み方をしっかり身に着けて学習すれば、きっと望む学校に入学することができるでしょう。」

もう一度「よっし!」と元気に言ってくれてよかったです。

今回の授業で、私はひとつも「社会科のコンテンツを教える」ということはしていません。面白い話もしていません。ただ、教科書の読み方、グラフの読み方のコツを伝授しただけです。

中学校は義務教育の総仕上げの時期です。先生方には、コンテンツを教え込むことから、じょじょに生徒の自学自習に伴走する学習支援者を目指してほしいと思います。そして、すべての子が「自学自習するスキル」を身に着けて卒業してほしいと願っています。自学自習のベースは、「説明文を読み解く力」と「説明文を書く力」です。それらは、特別な才能がなくても、適切な指導と学ぶ機会があれば(自動車の運転免許を得るのと同じように)身に着くはずの力です。そして、「学校」は、まさに、そのようなスキルを着実に身に着ける場所として、社会に存在しているのではないでしょうか。

今回はワークシートの問4にたどり着くことはできませんでした。私は、外部講師ですから、事前にその日授業をするクラスの状況を把握することはできません。その日、子どもたちと接して、「今日はどこまでやるか」を冒頭3分くらいで決めます。今回は、冒頭で「今日は問1から問3まで一緒に解いていきましょう」と宣言しました。(他の学校では、問2まで、あるいは問1だけ、にしたかもしれません。)

ただし、問4について話はしました。「問4をスラスラ解けるようになったら、東大に入れます」と。根拠があります。東大文系の最難関は社会科の問1の600字の大論述です。そして、東ロボプロジェクトの経験から、多くの東大合格者はその600字の大論述が「大してできていない」ことがわかっています。ですから、中学2年の段階で問4が解けるようになれば、東大合格は夢ではないのです。

そう話すと、子どもたちは、大変驚くと同時に、「どういう状態を目指して勉強していけばいいか」のイメージが多少は掴めたようでした。

※ちなみに、「ドラゴン桜」ではありませんので、日比谷高校→東大に行くことを子どもたちに目指させることが良いと思っているわけではありません。ただ、「ふつうにやればできること」なのに「とんでもない才能がないと無理なこと」だと思わない方が、人生の選択肢は増えると思っているだけです。