タグ:RST

板橋区立板橋第一中学校での授業実践(中2地理)ーその1

6月15日、板橋区立板橋第一中学校の2学年の社会科で、「教科書を読み解きながら期末テストに備える」授業をしました。

板橋第一中学校は、板橋区が推進する「義務教育9年間で子どもたちに、『読み解く力』を育成し、学力向上を図る」ことを目的として考案された「i-カリキュラム」の学びの重点校のひとつです。4年前から学校一丸となって「読み解く力」育成の授業改善に取り組んでいます。

その一環として、令和3年度から社会科の一部で、定期考査を「教科書持ち込み可」にするという試みが行われています。生徒は「教科書持ち込み可」を歓迎しますが、平均点を比較すると、実は教科書持ち込み可のテストの方が成績は奮いません。なぜでしょう。

定期テストの範囲は見開き10ページ以上あることがほとんどです。テストが始まってから、初めて教科書を読むようでは、時間内に問題を解き終えることはできません。事前に教科書を読み解き、どのページにどんなことが書いてあるか把握した上で、内容が腹落ちしていていないと、「読み解き、記述する」テストには対応できないのです。しかし、ひとりで事前に教科書を読み解ける生徒は少数です。

そこで、今回は、期末テストの準備として、期末テストの範囲から見開き2ページに絞り、どんな風に教科書を読み解き、問題を解けばよいか、その方法を伝授しました。今回、読み解く対象に指定したのは、教育出版の「中学社会 地理 地域に学ぶ」の168~169ページ、「日本の産業活動と立地」です。

写真1:貿易の自由化の参照表現について指導しているところ。指で指している箇所が「貿易の自由化」

授業の冒頭でワークシートを配布しました。板橋区1年生持ち込み可問題2022年.pdf

彼らが経験した中間テストのボリュームから考えると、問1~問3は15分で解きたいところ。該当箇所を開き、15分にタイマーを設定し、解き始めました。この記事では、クラスの大半に解いてほしい問1の指導法についてお伝えします。

*****

問1の1「貿易の自由化とは何か。25 字以上 30 字以内でかきなさい。」

これは、「教科書の構造を理解しているか」「検索できるか」という、学習基礎スキルを問う問題です。「貿易の自由化」というキーワードは教科書に太字で書かれています。但し、本文には定義は書かれておらず、「貿易の自由化」の言葉の右上にピンクで①と書いてあります。同じページの左下に同じくピンクの①があり、それが「参照先」で、次のように書かれています。

ものやサービスの輸出入には国境を越える時に関税(税)がかかることがほとんどです。この関税や輸入の制限などをやめて、自由な貿易を行うようにすることを貿易の自由化といいます。(教育出版「中学社会 地理 地域に学ぶ」168ページ註①より)

机間巡視すると、教科書の「参照表現」を知らないせいで第一問からつまずいている生徒が半数ほどいました。

「貿易の自由化の右肩にピンクの①と書いてあるよね。これ、なんのマークか知っている?」と聞くと、「知らない」とのこと。「ピンクの数字がついている言葉の説明が、同じピンクの数字の先に書いてあるよ。見てごらん」というと、「えー、そうなんだ」と驚いているようでした。大人にとっては、当たり前の「教科書の使い方」でも、児童生徒は教えてもらわないとわからないことがあるのです。

答え方も具体的に指導する必要があります。

「~とは何か」と問われたら「・・・・こと」と書きましょう。

「~とは何か」は定義を聞かれているので、「・・・・すること」「・・・・のこと」のように、最後が「こと」で終わるように書くとよいです。この「型」を覚えておくと、「・・・こと」と書かれた部分を探せるようになりますし、この型にはまらないようなものは答えではない、と排除することができるようになります。

問1の1の答えは参照先をそのまま引用すると、「関税や輸入の制限などをやめて自由な貿易を行うようにすること」(29字)です。

問1の2「貿易の自由化が日本の農業にとってなぜ打撃になったのか、そのわけを 15 字以上 20 字以内でかきなさい。」

全員、貿易の自由化の周辺に視線が向いています。そこには、以下のように書かれています。

貿易の自由化が進んで、国内より低価格の農産物が輸入されるようになると経営は厳しくなります。農業で働く人の減少や高齢化、後継者の不足も課題になっています。こうした状況もあって、農業で働く人は、東京や大阪などの大都市から離れた、地方に多いという特徴がみられます。(教育出版「中学社会 地理 地域に学ぶ」168ページ本文4行目~9行目)

ここで答えが大きく2つに分かれました。「国内より低価格の農産物が輸入されるようになるから」を選ぶ生徒と、「農業で働く人の減少や高齢化、後継者の不足」を選ぶ生徒です。前者が原因で、後者は結果です。「わけを書く」のように原因の記述を求められているのに、結果の方を書いてしまう生徒がいるのです。このようなときにも「型」の指導は有効です。

わけ(理由)を書くときは「・・・から」と書きましょう。

「国内より低価格の農産物が輸入されたから、経営に打撃を受けて、(その結果)農業で働く人の減少や高齢化、後継者の不足が起こった」ので、前者が選ぶべき箇所だということがわかります。RSTでは推論(INF)能力に該当する箇所です。

ただし、「国内より低価格の農産物が輸入されるようになるから」あるいは「海外から低価格の農産物が輸入されるようになるから」と書くと字数制限に収まりません。意味を変えずに言い換える能力(RSTでは同義文判定(PARA))が必要になります。縮約(約め方)の工夫を具体的に指導しました。

「されるようになるから」を「されるから」と約めると5文字減って、字数制限に収まります。他にも「低価格」を「安い」、「海外からの農産物」を「海外産農産物」にすることで、意味を変えずに字数を減らすことができます。

生徒たちに次のように問いかけてみました。

「問1は『頭がいい人』や『社会科が好きで得意な人』や『文章が巧い人』だけができるかな?」

そうではありません。教科書の使い方を知れば、そして、約め方のやり方を工夫すれば、誰でもできる、ということを生徒たちは実感できたようです。実際、下校する生徒たちに校長先生が授業の感想を聞いたところ、(「楽しかった!」という感想が多かったのは嬉しいことでしたが)「教科書の読み方がわかった」「答えの書き方がわかった」と言う子が多かったそうです。

この記事をお読みの教員の中には、「そういう指導はもちろんしている」と思う方も少なくないでしょう。教科書の使い方や読み方、答えの書き方は、一度や二度の指導ではなかなか身に着きません。何度も実践し、失敗しながら上達していく過程が必要なのです。

では、その2に続きます。

追記:

この記事をお読みになった方の中には、「紙の教科書だから参照表現を理解しなければならなくなる。デジタル教科書にハイパーリンクを埋め込んでおけば、ワンクリックで参照先に飛べる。だからデジタル教科書の方が良い」と思う方もおられるでしょう。しかし、ハイパーリンクは認知負荷が大きく、本文の理解を阻害するとの研究結果がこちらの論文を始めとし、いくつも出ており注意が必要です。

実際、デジタルコンテンツで学ぶ児童・生徒を見ていると、「詳しく知りたいからリンクをクリックする」というより、「目立っているからクリックする」「厭きたから(何らかの気分転換をしたくて)クリックする」ことの方が多く、「この画面の前に何を見ていた?」「何を調べようとしてクリックしたの?」と聞くと「わからない」と答えることが圧倒的に多いのが現状です。

追記2:

小中学校の授業で、「自分の言葉で書きましょう」「自分の意見を言いましょう」という指導が徹底されているためでしょうか。教科書から「抜き書き」するのはいけないことだ、と思う生徒が少なからずいます。「教科書を読み解いて自分のものになったら、抜き書きしても自分の言葉になるんだよ」というと安心した顔をするのが印象的でした。

追記3:

この記事をお読みになった複数の方から、「なぜ中学生になっても教科書の凡例がわからないのか。読書量が足りないからではないか」との疑問が寄せられました。私たち大人でも、Excelの滅多に使わない機能や、自分が契約している保険がどこまでをカバーしているか、等を知らずに生活していることは多いです。なぜでしょう。滅多に使わず、意識に上らないからではないでしょうか。

「本文だけでなくグラフや表、地図、コラムや実験の注意事項も含め、教科書を毎日使い倒して」いれば、どの子も教科書を使えるようになります。一方、プリントやワークシート学習を中心にしていれば教科書の使い方が身に着かないのは当然かと思います。

大阪市教育センター「言語能力育成研修」で講演をします。

大阪市は全市を挙げて読解力向上に取り組んでおり、その中でRSTを導入する学校が増えています。RSTを導入する学校が増えれば増えるほど、「(うちの学校の生徒の読解力が)低くて分散が大きいことはわかったけれど、指導要領の内容も教えきらないといけないし、コロナ対策もあるし、それでなくても多忙なのに、これ以上どうすればいいのだろう?」という気持ちになるのは自然なことだろうと思います。

大阪市教育センターでは、今年度、全小中学校1枠で教員がRSTを体験した上で「言語能力育成研修」を受講する、という「言語能力育成研修」を企画しました。その研修部分の講演を新井紀子が担当し、先日収録が終わりました。

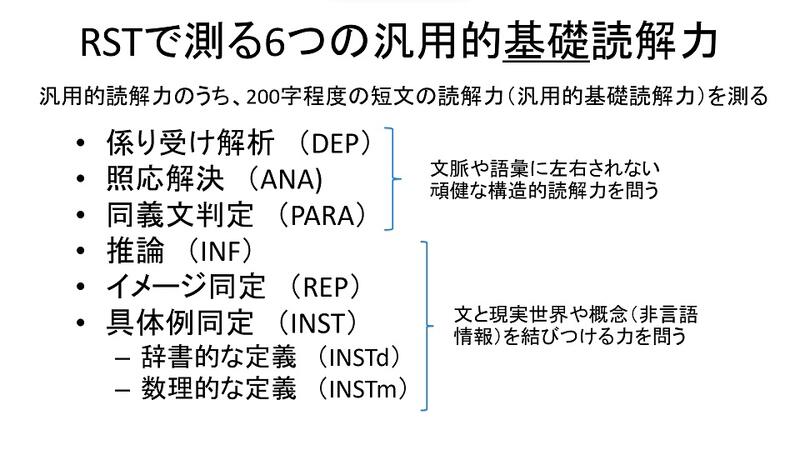

講演では、実際に中学校の理科の教科書を提示しながら、それを正確に読解するには、RSTでいう6分野(係り受け解析、照応解決、同義文判定、推論、イメージ同定、具体例同定)が不可欠であることをまずお伝えしました。

RSTの観点は決して特殊なものではありません。テキストと、図表、グラフなどのRSTで言うところの『イメージ』で構成されている教科書の内容を児童・生徒が自ら進んで読み、理解する上で避けて通ることができないものです。リーディングスキル(RS)が低い児童・生徒は、教科書を読み解くことを諦め、プリント学習や暗記学習に流れてしまいます。そういう学習では、自ら学ぶ中で好奇心がかき立てられ、さらに学ぶという好ましいサイクルを望むことは難しいでしょう。

遠回りに思えても、発達段階に合わせてRSや語彙量を伸ばすことで、「読んで理解して興味を深める」ことにつながるのです。逆に言えば、RSがない状態では、一過性の興味をひく『おもしろい授業』や最適化したデジタルドリルだけでは、教員側が期待するような学びの持続は期待し難いといえるでしょう。

これまでのRSTのデータから、入試がない公立中学1年生に比べると、同じ地域の中高一貫の公立高校の中学1年生の方がRSが圧倒的に高いことがわかっています。また、ある県の3年間の調査から、県立高校の偏差値とその高校に入学した高校1年生のRSTの能力値の平均値との相関係数が0.85あることがわかりました。県立高校の入試では、学力テスト・内申書等を総合的に判断しますから、総じてRSが高い生徒ほど、普段から学びに対して積極的に取り組む生徒だといえるでしょう。

講演では、RS先進自治体である東京都板橋区や福島県のF-Laboなどの事例を紹介しつつ、「普段の授業の中で」RSを意識した授業を進めるコツをお話ししました。

今回の講演で、いくつか質問をいただきました。以下、FAQとしてみなさんと共有します。

Q:小学5年生の担任をしています。自分のクラスの児童がどんな問題を解くことになるか知りたいです。RSTを受検するとき、大人向けではなく、小学生向を受検したほうがよいでしょうか。

A:RSTではその学年までに得ているはずの知識などで出題範囲を絞るとともに、学年配当漢字以外にルビをふるなどの配慮をしています。また小学生向けには「やさしい言い回しの指示文」が表示されます。一方、RSTの問題の難易度を見ると、出典によって難易度が大きく変わることはありません。つまり、小学校の教科書出典の問題でも、高校の教科書出典の問題でも、そのことだけで難易度が変わるということはありません。RSTは受検者の能力に最適化した問題を出題しますから、自分のクラスの「RSに課題がある子」がどんな問題を解くかを体験することはできません。むしろ、先生方は、「大人向けRST」を受検し、「自分が受け持っている子供たちは、数年後にはこういう文章も読解できるようにならなければならないのだな」と思いながら、今日の授業の設計をしていただくのが良いのではないかと思います。

Q:「イメージ同定」の「イメージ」とはどんなものを指しますか?イラストや写真ですか?

A:「イメージ=非テキスト情報」と考えてください。教科書には、図・表・グラフのほか、数式・譜面など様々な非テキスト情報が登場します。文章題を読解し、立式するという行為は、テキスト(文章題)からイメージ(式)を導く推論、あるいは同義文判定活動と考えることができます。

Q:やはりRSTを伸ばすには読書を奨励することがいちばん大切ですか?

A:読書を奨励すること自体は良いことだと思います。一方で、読書が大好きなのに、算数・数学や理科が不得意という児童生徒は少なくありません。それは、読書だけではRSTが提唱する「汎用的読解力」は身に着かないことを示しています。思い切って、読書の対象に教科書を加えてみてはどうでしょう。その日学ぶ教科の該当箇所を見開き2ページ読んでおくだけで、いつもより授業がわかる、という体験をさせてみると、子どもたちの教科書を見る目が変わるかもしれません。

板橋区で令和3年度「読み解く力」発表会が開催されました

東京都板橋区では読み解く力の育成を目指して、独自に「板橋 i(あい)カリキュラム」の開発を行っています。12月15日(水)には、令和3年度「読み解く力」発表会が開催され、当研究所所長の新井紀子が講演を行いました。

詳細は以下の板橋区教育広報に掲載されています。

板橋区教育広報107号

北谷町で講演会を開催しました。

北谷町は沖縄県で最初にedumapの一斉導入を決めた自治体です。

台風が多く、また人口10万人当たりの新型コロナウイルス感染者数が多い沖縄において、edumapが導入され、保護者に対して迅速に緊急情報が伝わり、子どもたちの安全が確保されること、そして休校中の学びが保障されることは、「教育のための科学研究所」の願いです。

今回、代表の新井紀子が沖縄を訪問する機会に、北谷町を訪問させていただくことになりました。

会場となった浜川小学校は、多様なバックグラウンドをもつ児童の多い学校とのこと。Chrome(Googleが提供しているブラウザ)を活用すれば、edumapを使った学校ウェブサイトの情報は多言語翻訳されること、保護者の多くがスマートフォンでアクセスしてくることを前提に設計されていること等をお話すると、新型コロナウイルス対策をとった上で、edumap研修会を開き、全校スムーズに導入したいとのことでした。

edumapの説明の後、リーディングスキルテスト(RST)や、RSTの全数・縦断調査をしながら、読解力を幼稚園・保育園から中学卒業までにすべての子どもに身に着けさせようと独自のカリキュラムを設計している板橋区や、研究授業の共有をしている福島県の例をご紹介しながら、「科目に偏らない汎用的読解力」とは何か、そして、なぜそれを身に着けさせることが重要なのか、また、なぜそれが(子どもが自由に本を選ぶ形式の)読書の奨励だけでは達成が難しいか、ということを、①教科書に書かれている具体的な文章の比較、②本による語彙数の偏り、③物語の筋を追う読み方では理数科等で求められる論理的な読みがなかなか身に付かないこと、などをお話し、「教科書を日々、しっかりと深く読み込む」ことの重要さをお話ししました。