タグ:RST

教科書を中心に据える授業の良さ(学びの空間のフェアネスの観点から)

今、学校では、「教科書を中心に据えた授業」はほとんど行われていません。その問題点を、学びの空間のフェアネス(公正さ、公平さ)の観点からお話ししようと思います。

そもそも「教科書を開かない授業」がどこでどのように始まり、広まったのかはよくわかりません。1970年代くらいまでは教科書を開いて授業をするスタイルが主流でしたので、1980年代以降のどこかではないかと考えられます。

教科書を開かない授業の最大の問題点は、教師の知識や創意工夫と、学習者の狭い経験知に、正しさの根拠が委ねられてしまうことにあります。教師の創意工夫が、学習指導要領の中に正しく位置付けられる、科学的なものであればよいのですが、現状は必ずしもそうではありません。むしろ非科学的で思い込みに基づく授業を、管理職や評価者が「工夫があってよい」と評価する場面に何度も出くわしました。

そのような授業では、子どもたちは正しさの根拠を「教師の考え」に求め、教師の顔色を窺って物事を判断し、学びの空間からフェアネスが失われがちになります。例えばある4年生の授業でこんなことがありました。

先生「夜空にはたくさんの星が光っているけれど、実は星の光が地球に届くまで何万年もかかることがあるんですよ。」

児童A「太陽はどうですか?太陽の光も地球に届くまでに時間がかかりますよね」

先生(困惑して)「さぁ、太陽はどうかな・・・」

児童B「今先生は星の話をしてるんだよ。太陽は関係ない。太陽は今光ったに決まってる」

他の児童「そうだよ。太陽は今光ったんだよ。Aはバカだな」

(先生、児童たちの声を制止せずに、曖昧に授業を続ける。)

光の速度は一定ですから、当然太陽から地球に光が届くにも時間がかかります。約8分19秒です。このケースでは、教師がそのことを理解しないまま、星の光が地球に届くのにかかる時間の話題を取り上げ、失敗したケースです。(ちなみに速さと時間と距離の関係は、5学年(当時は6学年)で学ぶ内容なので、4年生には自力解決できない内容です。)ただ、それ以上に問題なのは、教師を困惑させた児童を他の児童が責め、学びの空間がアンフェアになった点です。こうしたことは、多くの教室で大なり小なり日常的に起きており、ほとんどの場合、見過ごされています。

「自分で問題を考えて、自分で解いてみよう」という算数の授業で、円に内接する正三角形の一辺の長さを求めようとした児童に対して、教師が「もっとよく考えてごらん」という場面に出くわしたこともあります。平方根や三平方の定理を学ばないと求めることができない長さですから、小学生には無茶な課題です。

このように、教科書を読み解かずに進める授業では、「何を根拠として物事を考えればよいか」に関するフェアネスが欠如しがちになるのです。

***

2024年秋に行われた「RSフォーラム」で授業実践をした、会津美里町立高田小学校の井上雄騎先生の授業では、聖武天皇による大仏づくりについて、東京書籍「新しい社会6(歴史編)」の30-31ページの本文と資料を読み解くことが中心に据えられていました。その中で、「大仏が光っているから、金でできているんじゃないか」という児童の発言に対して、他の児童が、「本文に、『金銅の大仏』と書いてあるので、金だけでできているわけではないのではないか」とか、「資料5に『大仏づくりで使った金属の量』が書かれていて、使われた金が440kgに対して、銅が499トンなので、金の占める割合はとても小さい」などと指摘するのが印象的でした。教科書の資料に基づいて議論するやり方を教え、実践することは、フェアな学びの空間を保証することにつながります。このような空間は、空気を読むのが苦手なタイプの学習者にとっても、安心して学べる場になることでしょう。

「教科書」は子どもたちが身に付ける「学習言語」の手本として、優れた書物です。しかも小中学校では全員に無償で提供されます。そして、教科書から読み解いたことを根拠にして議論を進めることで、(教師の表情や声音に正解を求めるのではない)フェアな学びの場を創り出すことができます。

「教科書を使いきった!」と教師も学習者も満足するフェアな授業について、改めて考えてみませんか?

追記:

「教科書を中心に据える授業」とは、「教科書を絶対的に正しいものと前提とする授業」とは異なる、ということを追記しておきたいと思います。

教科書というと、戦前の国定教科書の問題、1960年代の教科書裁判、1970年代以降の教科書論争が想起され、「教科書に書かれていることが正しいかどうかなどわからない」というご意見もあるでしょう。ただ、それは教科書に限られることではなく、ウェブや新聞の情報でも同じことが起き得ます。

では、「教科書を中心に据える授業」はなぜ、相対的にフェアだと言えるのでしょう。それは、教科書に書かれた本文や資料は、授業に参加している全員(教師・学習者)が対等に参照できるからです。また、1回の授業が、教科書見開き2ページで進む、ということを授業に参加する全員が知っていれば、教師と学習者の間に、活用できる情報に関する非対称性は生じません。

一方、教師の頭の中にある「正しさ」は本人以外は参照できません。教師と学習者の間に、情報に対するアクセスに関する圧倒的な非対称性があり、それが、学びの空間のフェアネスを損なうのです。

板橋区「読み解く力」で学力向上

2025年2月20日、板橋区教育委員会にて、令和6年度「読み解く力」推進委員会(第4回)が開催され、その中で、令和6年度の全国学テにおいて、板橋区の小中学校が、全国平均を大きく上回り、都の平均並みになったことが報告されました。

板橋区といえば、2017年に出版された『東京23区教育格差』(昼間たかし、鈴木士郎/マイクロマガジン社)で、「東京都学力テストの結果によると、区ごとに学力差が生じており、学力上位グループは、平均年収の高い区(港区、千代田区、渋谷区など)、下位グループは平均年収の低い区(足立区、板橋区、北区など)と、ほぼ一致していた」と名指しされた区のひとつです。

板橋区では、2018年度から、全小中学校でリーディングスキルテスト(RST)が導入し、「読み解く力」推進委員会を立ち上げ、研究指定校で「(教科書を)読み解く」を研究するとともに、クラス内格差を縮めるために、視写、音読、中学校も含めた授業の「めあて」の設定、めあての「共書き」、板書の聴書などに取り組んできました。また、RSTの6つの分野を意識しながら授業をすることを心がけてきました。その結果、大幅な学力向上と格差の圧縮に成功したのです。平均年収による学力格差は乗り越え得ることを示してくださった板橋区の先生方に敬意と祝意を表したいと思います。

板橋区で取り組んだ「読み解く力」を、わかりやすく12章にまとめたのが、『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)です。ぜひ参考になさってみてください。

大学初年次教育での取り組み

毎年1年生全員がRSTを受検する都内のとある社会科学系学部があります。

担当のI教授にRST継続の理由やその活用方法をお尋ねしたのでご紹介します。

I教授はその大学の必修の初年次教育の講義を担当されています。人数は毎年250名程度です。その講義の一回目でRSTを全員が受検するそうです。受検し終えたら「評価(フィードバック)を必ずスマホで撮影する」ことを義務づけています。スマホの画面を見ながら、各自、自分の読解のどこに課題があるかを把握するのが一回目の講義の目標です。

その後も、「フィードバックの内容を踏まえながら」日経新聞の記事を読むことを課題として課し続け、読解力を上げることで大学の講義やゼミについていけるようになろう、資格試験に合格できるようになろう、と目標を掲げてトレーニングを奨励しつづけるとのことです。

そして、最後の講義でもう一度学生たちはRSTを受検します。成績に加味されるということもあり、真剣に受検するそうです。「二度目の受検結果は、一度目より有意によくなっています」とのこと。

「RSTを受検できてよかった」という学生のコメントが多いので、毎年受検を続けている、というのも興味深い点です。RSTは45分、相当に集中して解かなければならないので、小中学生だけでなく大学生や大人の中にも「疲れる」との感想を漏らす受検者は少なくありません。ですが、「自分の読解力を診断してもらえる機会は他にないので、受検してよかった」「どうして伸び悩んでいたのかわかった気がする」というような感想が学生から多く聞かれるというのは嬉しい驚きでした。

大学でもRSTを通じて、学生の読解力向上に取り組んでいるという事例としてご紹介しました。大学生や大人のRS向上に悩んでいる機関や会社のご参考になれば嬉しいです。

読解力の向上に役立つ『RSノート』の取り組み(燕市)

燕市はRSTを2021年度に導入し、市内の小学6年生から中学3年生までRSTを受検しています。読解力に対する先生方の興味関心も高く、自発的にRSTを受検する先生が多い市です。2023年度の全国学テでは、中学校が大きく成績を伸ばしました。

昨年は(コロナ禍のため)オンラインで現地の算数の授業を拝見し、コメントをさせていただきました。今年度は、まずRSTノートを導入した学校を視察しました。その後で、RSノートと授業を両輪で回していくことが、子どもたちの読解力向上、学力向上、そして先生方の授業への自信や働き方改革につながるという道筋について、先生方に具体的にお話しさせていただきました。(講演の内容は、尾花沢市とほぼ同じです。)

市内で「RSノート」への取り組みをまず進めてくださったのは吉田中学校でした。

中学校は教科担任制です。自分は専門ではない科目のRSノートを見るには、中学校の先生にとって心理的ハードルが高いことと思います。にもかかわらず、取り組みを引受けてくださった吉田中学校の先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。

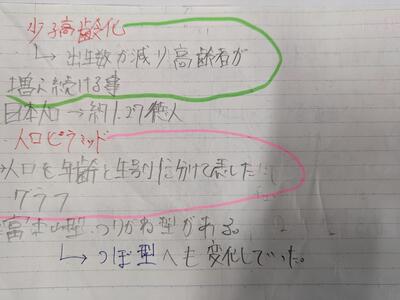

燕市では、もともと自学ノートを作ることには積極的でした。また、毎日の時間割に「長善タイム」が設けられ、学校で自習をする習慣があります。その中でRSノートに取り組む時間を捻出しています。私が視察した木曜日は「イメージ同定」の日、だそうで、どの学年も社会科や理科の指定されたページの指定された資料から言えることをノートに書き出していました。子どもたちはすぐに慣れるもので、RSノートに取り組み始めてまだ2ヶ月経っていないのに、「今日はイメージ同定ですか」とか「具体例同定やってもいいですか」などとRSTの用語を使いこなしているようです。

燕市のように学校でRSノートに取り組む時間を10分でも取れるところは、その間、先生にはぜひ「机間巡視」をしていただきたいです。10分間は短いですので、30秒で日付や指定された教科書の箇所をノートに書き、1分で指定された教科書の箇所を開けるようにしたいですね。子どもたちがさっと始めるように、良い前向きな声掛けをして心を配りたいところです。残りは8分30秒。ポストイットと赤ペンを持って机間巡視をしましょう。

このとき、専門外の教科について正しく指導しなければ、と思うと気が重くなりますが、ポイントを押さえれば、誰でも上手にコメントすることができます。イメージ同定の代表例である「(社会科の)グラフ」の読み取りでは、次のようなことに注意すると上手に特徴を読み取ることができます。

- グラフのタイトルを上手に使う。グラフのタイトルが「日本の工業生産にしめる中小工場と大工場の割合」ならば、「日本の工業生産」「中小工場」「大工場」「しめる割合」という言葉を使うと的確な文が書けます。

- 縦軸、横軸が何かを意識する。横軸が年、縦軸が生産量(単位はトン)など。

- 大きく増えているものに注目し、主語を正しく選びながら、1の「グラフのタイトル」を使って文にする。

- 大きく減っているものに注目し、主語を正しく選びながら、1の「グラフのタイトル」を使って文にする。

- 量が増えているのか、割合が増えているのか区別する。

このポイントを意識しながら、机間巡視をしつつ声掛けをしましょう。3と4の「増えている・減っている」が書けるようになったら、「どのように増えた(減った)」がわかるように、的確に言葉を補えるようにしたいですね。

「増えた」→「急激に増えた」と書けるようになったら、「急激に」のところに赤丸をし、「『急激に』って書けたね。かっこいいね。すごくいいと思うよ」と励ましましょう。

「急激に増えた」→「1960年代から1990年代にかけて急激に増加した」と書けるようになったら、「「1960年代から1990年代にかけて」や「増加した」が書けたね。すごくわかりやすくなったね」とほめて、赤丸をつけましょう。また、声に出してほめ、クラス全体でも「的確な表現をすることが良いこと」だと、評価の視点が共有されるようにするとよいでしょう。用語の誤り等に気付いたら、ポストイットを貼り、「もう一度考えてごらん」「教科書をよく見比べてごらん」と声掛けしましょう。

このように机間巡視をすると、「増えた・減ったはわかっても、割合なのか総量なのかがわかっていない」「用語が定着していない」など子どもたちの課題が見えてきます。それを授業に活かすと、クラス全体の底上げにもつながります。

燕市での講演会には、はるばる泉大津市から視察の先生方がお越しになりました。泉大津市の指導主事に、燕市の指導主事が「RSTは一校ではなく、全校で取組んだほうがいいです。そうでないと、教員は自信をもって読解力に取り組めません。本当はどの学校に異動しても読解力に取り組み続けられるように、新潟県全体、いや日本全部で導入してほしいです」と力説する姿を見て、胸が熱くなりました。

燕市の先生方、本当に有難うございました。

※写真は、具体例同定に取り組んだ生徒のノートから。本人の許可を得て掲載しています。

RSノートと連動した授業案について(尾花沢市)

尾花沢市は今年度から小学5年生から中学生まで、RSTを導入した自治体です。私は、普段から尾花沢市(および山形県)を「読解」の材料としてよく使います。

- 山形は盆地が多く、夏は暑い。

- 山形は盆地が多く、スイカの名産地である。

- 山形は盆地が多く、花笠まつりで有名だ。

「多く」は「多い」の連用形です。「多く」で止める用法を連用中止といいますが、この3つの文の「多く」は、形は同じでも、使う意図がちがいますね。1は「原因や理由を表す」ための連用中止です。3は単に2つの文を並列させています。2はどちらかはっきりしませんが、実は、盆地は朝晩の気温差が大きく、スイカの生育に適しているそうです。(山形県ホームページより)

社会科では、連用中止が多用され、それが、1の使い方なのか、3の使い方なのかを読み分けられるか否かは、社会科の教科書をひとつのまとまった知識として読めるか、それとも羅列に見えてしまうかを大きく左右します。そのような読み方指導を社会科でしているでしょうか。

そんな問いかけから、尾花沢市での講演会は始まりました。

今回の講演会は、尾花沢市教育委員会側からのご希望もあり、「RSノートと授業との関連」を中心にお話ししました。

現在、多くの自治体で「自学ノート」や「自習ノート」の取り組みが広がっています。小学校低学年や中学年は、ドリルや漢字の書き取りなど、指定した宿題をさせることが多いようですが、高学年になると学力差がつき、定型的な宿題をさせることが難しく、「自分でしたいことをやってきましょう」と自主性に任せる自治体が少なくありません。中には、素晴らしい自由研究をする子もいますが、多くの子は、「何をやっていいかわからない」状態に陥ります。

そこで提案したいのが、「RSノート」です。

RSTを受検すると、6つの分野での受検者の結果に合わせた学習アドバイス(フィードバック)が表示されます。この学習アドバイスに従って1年間頑張ってみると、それぞれの分野の苦手な部分が改善し、不安なく授業に参加できたり、自信をもって手を挙げたり、自学自習できるようになります。

一方で、クラス全員の自学ノートをチェックする時間が取れないとか、授業とどのように関連させればよいか、というお悩みも聞きます。

そこで、今回は、具体例同定とイメージ同定の2つの分野について、自学ノートと普段の授業をどのように連携させるとよいかについてお話しをしました。

まず、RSTでDやEの評価がついている児童・生徒(約1/3)は、実は、(算数・理科・社会・英語では)およそ「見開き2ページずつ授業が進む」ということを理解していないことが往々にしてあります。DやEの評価のついた児童生徒に、「今週、社会科はどこまで進みましたか?」と聞いてみてください。答えられない子が大変多いことでしょう。こうしたクラスでは、先生が教科書を使わずに授業を進めていることが多く、中高生の場合、定期試験対策も先生が配布したプリントを中心に行うことが多いようです。

まず、教科書を開く、というところから、授業改善を始めてください。

また、読解力下位の児童生徒では、見開き2ページの情報から、特定の単語を見つけるという視覚による情報検索の力が不十分な子が少なくありません。授業の冒頭で、今日の授業のキーワードになる言葉を、見開き2ページから見つけ出すゲーム(私は「ウォーリーを探せ」と呼んでいます)を30秒してみてください。たとえば、東京書籍の「地理A」p88~89の見開き2ページから「ヒンドゥー教徒を見つけましょう」という課題をします。本文には1カ所出てきますが、それ以外に、資料に2か所出てきます。最初は全員が本文中に見つけることを目指し、最終的には、資料や欄外註も含めて見つけられるようトレーニングをするとよいでしょう。教科書のレイアウトに慣れ、キーワードが目に飛び込んでくるようにすると、授業で問いかけたときの反応がよくなります。また授業の冒頭でゲーム感覚でトレーニングすることで、集中力も高まることが期待できます。そして、当然、今日はこの見開き2ページを学ぶのだな、という心構えができます。

学力テストの結果とRSTを見比べると、特にイメージ同定や具体例同定の能力値が高い児童生徒は学テの結果が良いという傾向が見られます。イメージ同定は、テキスト部分(本文)と資料を突き合わせ、資料のどの部分が本文の根拠になっているかを読み解く力を測っているため、資料が多くテキスト分量も多い全国学テとの相関が高いのは自然なことでしょう。

RSTを受検すると、イメージ同定の分野について、非テキスト情報を読み解く際、「どんなことを日ごろ気をつけて学習すればよいか」のフィードバックが表示されます。それをノートに貼り、実践します。また、子どもたちに届いているフィードバックを教員が把握し、授業に活かします。

まずは、資料の読み方の基本を学年全体で共有し、「資料の特徴を挙げる」活動をグループでさせるときに、観点として共有しましょう。社会科の資料の読み方は、教科書に明記されています。ただし、一朝一夕で身に付くような簡単な内容ではありません。繰り返し実践して、初めて身に付きます。しかも、資料の読み解きは、学年進行で難しくなるので、中高の先生も油断はできません。たとえば、5年生では、算数で割合や%を学びますが、定着しないことで悪名高い単元です。RSTでも、比が出てくると正答率が一気に下がります。にもかかわらず、社会科では、当然のように資料に割合や%が頻出します。算数だけでは身に付かない比や割合の感覚を、社会科の資料の読み方を通じて身に付けるようにしたいものです。ですが、小学校高学年の社会科の授業で、RSが低い子が「肉が多い」のように発言した際、「〇〇に占める肉の量(割合)が最も多い」のように訂正を促す先生はほとんどいません。どの子にも発言させたいがゆえに、授業では訂正しづらくなってしまったいるのでしょう。

こんな風に工夫をしてみてはいかがでしょう。

資料の読み方の基本を箇条書きで紙に書き、資料を読む前には、それを黒板に貼りましょう。そして、その読み方に則って特徴を挙るように指導しましょう。東京書籍の5年生の社会科の教科書では、次のように資料を読むことを奨励しています。

- 図表のタイトルを使って表現する。(例:「一人1日あたりの食べもののわりあいの変化」)

- 縦軸と横軸の単位に気をつける。(例:万t(マントン)と読めるか。総量なのか割合なのか)

- 減っているものや増えているものに注目する。

- 減り方や増え方を適切に学習言語で補う。(例:1960年代に比べて倍増した、急増した)(ダメな例:めっちゃ増えた)

- 多いもの、少ないものに注目する。

- 「〇は×より多い」のように比較対象を明確にする。

- どれだけ多いかを適切に学習言語で表現する。(例:中小工場の数は、大工場より多い。)

- 表現しようとしている対象を正確にとらえる。

- 割合なのか、総量なのかを明確にする。

- 数なのか、生産量なのか、生産額なのかを明確にする。

- 変化しないものにも注目する。

「気づいたことを挙げてみよう」「わかったことを話し合おう」というアクティブラーニングの授業は多いですが、吟味する観点を指定する授業は私の経験上は、残念ながら見た事がありません。資料を「どのような観点で」「どのように表現すればよいか」を学年で共有し、授業でも実践し、RSノートで確認することで、その学年のうちに確実に身に付けておきたい資料の読み取り方を習得できるようになります。

先生方にも「まずは1週間子どもの気持ちになってRSノートをつけてみてください」とお願いしています。どなたも、「やってみると意外に頭を使う」と仰います。先生自身の授業力向上にもきっと役立つはずです。

相馬市教育委員会で「RSノートづくり」の研修を行いました

教育のための科学研究所では、今年度からRST受検後に返されるフィードバックコメントが一新されたことを受け、リーディングスキルと学力を伸ばしていくための「RSノートづくり」を、受検した自治体や学校にご紹介しています。

今回は、6月28日(水)、第2回相馬市公立学校研究指導員会において、当研究所の上席研究員 目黒朋子 が「RSノートの活用方法 ~受検結果を個別最適な学びにつなげる~」と題し、「RSノートづくり」についての研修を行いました。

※「RSノートづくり」についてはこちらを参照

その後、相馬市立桜丘小学校の加藤政記教頭より、「読むために書く活動の充実とRSノートへの挑戦 ~家庭学習という作業からの脱却~」と題したお話がありました。

桜丘小学校での教育は、一つひとつがRSを意識して行われており、授業はもちろんのこと、子どもたちのプリントやテストに対しても先生方は常にRSの視点でコメントを返しています。RSが文化として根付いている学校と言えるでしょう。

さらに、桜丘小学校では、家庭学習の「さくらっこ自学メニュー」をRSの視点で見なおし、RST受検後すぐに「RSノート」を実施できるよう準備を進めているとのことでした。

研修を受講した先生方からの感想は以下の通りです。

〇RSノートの演習を通して、相馬市が今年度重点としている家庭学習の「5分復習・1分予習」と「RSノート」を関連づけて実施できるのではないかと思った。

〇RSノートをまずやってみようと思った。その前に、フィードバックコメントをしっかり読み、子どもたちの実態を確認していきたい。「ちりも積もれば山となる」の気持ちでやっていきたい。

〇本校では、朝学習に「RSタイム」を設定し、家庭学習は「家庭学習の手引き」で示している。しかし、子どもたちは与えられるままに取り組んでいるだけで、自ら学ぶ意識や方法をもっていない。RSノートを用いて、RSTの受検結果を個別最適な学びにつなげることで、教師が提示しなくても自ら学ぶ子どもたちに育成できるのではないかと思った。他の教員の協力を得ながら自校化を図っていきたい。

〇教員が子どもたちの結果を把握するだけでなく、結果をどう生かすかについて、RSノート作成を通して、個への指導方法や視点を知ることができ、良かった。教科書の読み取り方は、今後も解像度高く行っていきたいと感じた。

〇RSTの結果を学校全体としての授業改善に生かすことはしてきたが、「個別最適な指導」には活用できていなかった。学校としてすぐに取り組んでいきたい。

〇目黒朋子先生のRSノートの取組についてのお話をうかがい、おもしろい取組だと思った。授業では、日々RSの視点で授業を行っているが、それだけでは足りず、家庭学習でもRS向上に向けて何か取り組めないかと思っていたので、ぜひやってみたいと思った。

〇RSノートの有効性が分かった。自校化していくために、予習・復習とどうつなげるのかを学校で話し合っていきたい。桜丘小学校のように、自学メニューとつなげていきたい。

板橋区でRSTの結果の活用方法と「RSノート」の指導をおこないました

RSTでは、2023年度、評価とコメントを一新しました。(能力値の考え方は変わりません。)特に注目していただきたいのが「コメント」です。それぞれの受検者が「今日からどんなことに取り組めばよいか」が具体的に書かれています。

来年、再来年とリーディングスキルと学力を伸ばしていくための「RSノートづくり」を、受検した自治体や学校にご紹介しています。今回は板橋区の研究主任の皆さんを対象に、研修を行いました。

RSTを受検すると、RSTの6つの項目に関するコメントが受検者にフィードバックされます。学校でも、その内容を把握することができます。このコメントを使って、受検した児童生徒がRSノートを作ります。

まず、最初の方のページにRSTの6つの項目に関するコメントを糊で貼ります。これが、診断に基づく「それぞれの児童生徒が取り組むとよいこと」です。1日に6つの項目をすべてやろうとしては大変です。月曜日は係り受け解析と照応解決、火曜日は同義文判定、のように曜日ごとに取り組むことを決めて5日で6項目を満遍なくやるのもよいでしょう。あるいは、まずは係り受け解析のコメントに全員で取り組み、それができるようになってからは、曜日ごとに1つずつする、というのでもよいでしょう。学校やクラスの実態に合わせながら、1年間をかけて、すべて「できるようになる」ことを目指します。

たとえば、係り受け解析(DEP)や照応解決(ANA)で課題があるときには、音読と視写に取り組みましょう、というコメントがつきます。どんなやり方で取り組むかは、診断結果によって変わります。ただし、かかる時間は5分程度です。

この日は、先生方に持参の教科書を使って、1週間分のRSノートを作ってもらいました。小学校では全教科を担任の先生が教えますが、中学以上はそうではありません。他の科目の教科書を視写してみて、「こんなに難しいの?」と驚かれる方が少なくありませんでした。RSノートを初めて体験してみての、率直な感想が交わされ、多くの質問がありました。

「(デジタル化が進んだ今でも)音読と視写ですか?」「中学生に音読ですか?」との質問がありました。

「今だからこそ」と私たちは考えています。

デジタル化が進んだことによって、家庭では本と新聞が消えました。また同じテレビ番組を家族で見ることも減りました。子どもたちが確実に手に入れることができる字が書いてある文書は、教科書だけ、という家庭も少なくありません。子どもたちが、説明文の書かれ方や読み方に慣れるためにも、各種の教科書を音読し、言葉や言い回しに慣れてほしいのです。その力が、先生が授業中にする説明を「耳で聞いて理解できる」ことにつながります。

また、小学校に比べて中学校の教科書は一気に抽象度が上がることが私たちの研究からわかっています。小学校の国語の教科書を音読できたからといって、中学校の地理の教科書もすらすら音読できるとは限りません。ぜひ、中学生にも高校生にも音読を勧めてください。

かつての学校のように、全員が同じ教科の同じ箇所を音読・視写するのではなく、それぞれの得意不得意に合わせて、様々な教科の教科書を音読・視写するとよいでしょう。社会科と理科、国語と算数・数学では、言葉も言い回しも違うからです。

「数学の教科書を音読して意味があるんですか?」との質問もありました。

音読させてみると、中学校や高校の数学の記号を正しく読めない生徒が少なくないことに気づくでしょう。数学の式を正しく読めないということは、先生が授業中に口頭でする説明を聞いても、頭の中で式につながっていない、ということになります。

「担当以外の科目をやってきたときに、どう指導してよいかわからない」との声もありました。

RSノートは、子どもたちが自己調整能力を身に付けるための自学自習用のノートです。指導しなくては、と身構えるのではなく、励ましてあげてください。惰性でやっている雰囲気が出たら「理科にも挑戦してみよう」「がんばってよく身に付いたね。次のコメントに進んでみよう」など、挑戦を促してください。質問があったら、「数学の先生に質問してみるといいよ!」と明るく送り出してあげてください。

「RSノートをチェックすることで、教員の多忙に拍車がかかるのでは?」とのご懸念もありました。

実は、教員の多忙の原因の大きな部分は、児童生徒が説明文を読み慣れていないことにまつわることが少なくありません。

昭和の時代であれば、「おたより」で持ち物を指定したり、行事の集合場所・集合時間を指定しておけば、ほとんどの子がそのように行動してくれました。「時間割」を渡したにもかかわらず「明日は何をもってくればいいですか」と真顔で聞くような生徒は、いなかったでしょう。高学年になれば多くの子がHBでノートを取れました。だからこそ、45人学級でも学級運営が成り立っていたともいえます。子どもたちを取り巻く環境が激変する中、徐々に、説明が伝わる子とそうでない子の差が開き、教員の多忙に拍車をかけた面があります。リーディングスキル向上に自治体と学校全体で取り組んでいるところでは、(1)中学生全員が50分の授業に集中し、ノートを書くことができている、(2)授業が成立するようになった、(3)「おたより」を読めるようになり、明日の準備ができる子が増えた、などの報告が相次いでいます。RSノートをすることで、それだけの改善が見込めるのであれば、試してみる価値はあるのではないでしょうか。

※音読と視写以外にはどんなコメントがついているかは、RSTを受検して結果をダウンロードしたときについてくる5段階評価コメント一覧のPDFをご覧ください。

新潟県燕市で講演・講評を行いました。

新潟県燕市では、令和3年度から市内全小中学校において、汎用的基礎読解力の診断のためにRSTを導入しています。

2022年11月22日に燕市教育委員会主催の「令和4年度 読解力育成プロジェクト全体研修会」が燕市立燕西小学校を会場として開催されました。まず、開催校である燕西小学校の6年生の算数において、特に「イメージ同定」を意識した授業として、「同じ形ってどんな形?~暮らしに生かす拡大図と縮図~(全 12 時間)」の仕上げに相当する発展的な授業が展開されました。市内すべての小中学校から多くの先生、教育長はじめ教育委員会の指導主事が見守る中、体育館で授業が始まりました。

燕西小学校では、毎年、小1~小6が班をつくり、遠足をします。同じ起点と終点ですが3つコースがあります。そのコースのうち「田んぼコースが一番長いらしい」ということを児童は実感(時間がかかる、疲れる)などから感じています。それが本当かどうかを地図の縮尺を用いて確認し、「どれだけの道のりの差」があるかを数値として確認するという大変意欲的な内容でした。

児童の「実感」とこれまで学んできた「縮尺」をつなげることにより、「縮尺で考えることの良さ」を実感させるという意味では、「考える力を育てる」「算数・数学の考え方の良さを実感する」という学習指導要領の目的に合致した、内容の濃い授業です。ただ、イメージ同定と推論の力はもちろんのこと、作業に集中力が求められる授業であることに注意が必要です。

1.地図上のジグザグの道を線分に区切り、コンパスで取り、直線上に移すには、コンパスの使い方の習熟が必要。

2.「どこまでは測り済みで、どれはまだ測っていないか」をチェックする注意深さが必要。

3.地図が1万9800分の1の地図だったため、「本当の長さ」を計算するには3桁以上の掛け算の能力が必要。(学習指導要領外)

3については最初から電卓またはタブレット上の電卓を使うか、2万分の1の地図を用いることで3桁どうしの掛け算を回避できるようにする工夫があるとよいでしょう。

さて、講演では「リーディングスキルに着目した授業づくり」というお話をさせていただきました。

「すべての児童(生徒)にとって、すばらしい授業」というのは存在しません。たとえば、RSTの能力値が4~5に固まっているような学校では、上記のような授業はまさに児童にとって「算数の良さ」を実感できる授業になることでしょう。一方、RSTの能力値が2.5を平均として分布しているような場合は十分な効果が得られないかもしれません。

リーディングスキルを「伸ばす授業」というのは、能力値が1の子を2に、2の子を3に、3の子を4に、4の子を5に上げ、平均を上げつつ分散を小さくする授業です。自分のクラスの子のRSTの能力値を把握した上で、「全員が手を挙げられる問題を3つ」「半数が手を挙げられる問題を2つ」「能力値が一番高い層が手を挙げられる問題を1つ」準備し、一斉授業の中で、それぞれが確実にRSを昨日より今日、今日より明日、少しずつ上がるような授業を目指すのが、(地味ではあるが)最も効果があるのではないか、というお話をしました。

※「問題」というのは、根拠をもって解決されるべき問題を意味します。(例:「軽井沢の6月の平均気温は何度ですか?」(雨温図を読む、イメージ同定)、「ゆうなさんは『土地の高いところでは、気温が低くなる』と言っています。どのグラフを見てそう言っているのでしょう?」(雨温図を読む、イメージ同定)) 「感じたこと・思ったことの表出」は上記の「問題の数」とは別でお考えください。

意欲的・発展的な授業でなくても、リーディングスキルは、工夫によって上げることができます。頑張って計画した特別な授業より、むしろ日々の「ふつうの授業」が大切です。教科書見開き2ページの本文・資料を最大限活用しましょう。文の基本構造の把握が弱い子には、本文の構造の確認を(文法的に、ではなく自然に)確認してください。DEP、ANAはできているが推論が弱い子には「〇行目に・・・と書いてあるね。なぜだろう」のように根拠を聞きましょう。その際、根拠としてまずは教科書に書いてあることを挙げられるようにしたいですね。(もちろん、児童の実感や経験とつなぐ活動も大切ですが。)そのような実践ができている学級では、「今日学習する教科書のページ」を全員が開いており、先生が質問をすると、教科書から答えを探そうとするので、どれだけ日々の実践ができているかが一目でわかります。

RSTを導入していらっしゃる他の自治体でもご参考になれば幸いです。

RSTを導入した企業で研修を行いました。

4年前からRSTを社内研修の一環として導入している上場企業において、中間管理職の方を対象とした研修を行いました。

中間管理職は、部下から上がってくる日報・週報・報告書・企画書・設計書、外部から届いた仕様書・報告書・提案書など大量の「文書」に目を通します。「内容が伝わらない、わかりにくい文書」の割合が多いと、意図や内容を書いた本人への聞き取りや文書添削に多くの時間を割かざるを得ません。そのことが、中間管理職の忙しさに拍車をかけ、生産性向上を阻む隠れた要因になっています。テレワークやDXを進めようとする中で、まさにそこがボトルネックになっている、と悩む組織は少なくないのではないでしょうか。

上場企業のホワイトカラーの圧倒的多数は大卒です。説明文の書き方くらい、学校で学んでいるはず、と思われるかもしれません。しかし、中高では説明文を書く機会はほとんどありません。大学では成績評価のためのレポートはあっても、朱入れや書き方指導までは手が回りません。理系の場合、各研究室で論文指導が行われていますが、年々就職活動期間が長くなり、十分な指導ができないのが現実です。

「内容が伝わらない・わかりにくい文書」に対して、「これでは意味がわからないだろう」「SNSばかりやっていないで、もっと新聞や文学を読め」といった叱責や、逆に、上司が全部書き直してやる、といった対応では、部下はどう修正すればよいのかがわかりません。

今回は、「文章苦手克服のための20時間トレーニング」と題して、(インセンティブがある部下であれば)20時間程度で書き方の向上が見込める具体的かつ定型的指導の方法を伝授し、ご好評いただきました。

実際に「わかりにくい文書」を見せて頂きましたが、RSTの結果と相関しているところが大変興味深かったです。

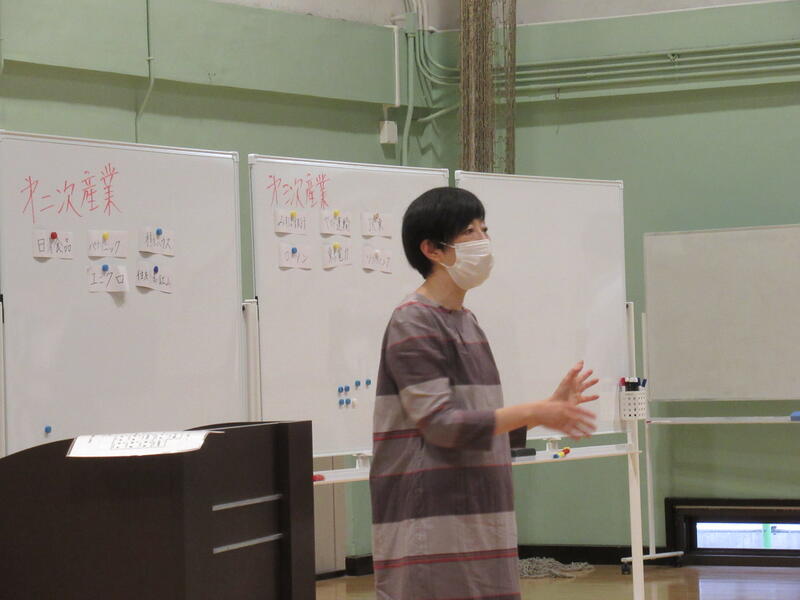

板橋区立板橋第一中学校での授業実践(中2地理)ーその2

6月15日、板橋区立板橋第一中学校の2学年の社会科で、「教科書を読み解きながら期末テストに備える」授業をしました。

その1では、ほぼ全員に解いてほしい問1の指導方法についてご紹介しました。今回は第二次産業、第三次産業の定義を読んで、具体的な企業をどちらかに分類する課題です。教科書では二次産業を次のように定義しています。

原材料を採掘したり、加工したりして製品をつくり出す産業を第二次産業といい、主なものに工業があります。(教育出版「中学社会 地理 地域に学ぶ」168ページ、9~11行目)

分類するのは、こちらの企業です。

問2. 次の企業を第二次、第三次産業に分類しなさい。

ユニクロ、日清食品、ソフトバンク、東京電力、ローソン、パナソニック、みずほ銀行、住友金属鉱山、積水ハウス、JR東日本、ヤマト運輸

正式名称ではありませんが、CM等で子どもたちに馴染みがある略称で出題しました。

定義に従って具体的なものを分類する力を、RSTでは「具体例同定」力と呼んでいます。穴埋めプリントに「第二次産業」「第三次産業」と正しく埋められても、現実社会に応用できないようでは知識とは言えません。「あの企業は二次産業。なぜなら・・・だから」と言えるようになってほしいものです。

学校ではあまり問われないタイプの問題なので、最初の一歩が踏み出せない生徒が少なくありませんでした。が、「1つでも当てれば2点だと思って、どれかひとつでも選んで書いてごらん。白紙だと0点だけど、書けば当たるかもしれないよ」と後押しすると、多くの子が「みずほ銀行」を選び、第三次産業に分類しました。銀行は「原材料から製品をつくり出しているわけではない」からです。ひとつ書くと、次々に書き込める子が増えていきました。

答え合わせの時間には、それぞれの企業が第二次、第三次のどちらに属するのか、その理由は何か、みんなで議論しました。

日清食品は、子どもたちに馴染みのある、あの「カップヌードル」を出している企業です。ただ、子どもたちは「工業」というと真っ先に機械工業をイメージするらしく、「第三次産業だと思う」側に手を挙げた生徒が1/3ほどいました。そこで、169ページの「日本の工業地帯・工業地域と出荷額の割合」の帯グラフに注目させました。工業の中の割合を見ると、「金属、機械」のほかに「化学、食品、その他」があることがわかります。ということは、食品工業という種類が工業の中にある、ということです。日清産業は、「小麦粉などを原材料として、麺に加工しているから、第二次産業」という根拠をもって、分類することができました。

「住友金属鉱山、という会社を知らない」という子はたくさんいました。実は、私も詳しくは知りません。(住友金属鉱山さん、ごめんなさい)すると、「名前に『鉱山」と書いてあるから『鉱業』ではないか」という生徒が出て、他の生徒も納得して第二次産業に分類できました。

「積水ハウス」は、第二次・第三次半々に分かれました。「絶対に第二次」という生徒に理由を聞くと、「168ページのグラフ2『日本の産業別人口構成の移り変わり』に第二次産業は『鉱業、建設業、製造業』と書いてあって、積水ハウスは建設業だから」とパーフェクトな答え。本文ばかりに注目していた生徒たちが一斉にグラフ2に注目し「ああ、そうかぁ」「そこに書いてあったのかぁ」と言う様子は微笑ましかったです。

「東京電力」はどうでしょう。さきほどの箇所に注目すると、「第三次産業…電気・ガス・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、金融業、保険業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育、学習支援業、医療、福祉など」の冒頭に「電気」とあります。ですから、東京電力は第三次産業だということに気づけました。ここまでいくと、あとはすいすい進み、ヤマト運輸は運輸業、ソフトバンクは情報通信業、パナソニックは製造業、JR東日本は運輸業、ローソンは小売業のように分類できました。

みんなが最後まで悩んだのがユニクロでした。ユニクロは小売業なのか、製造業なのか。どちらに重きがあるのか。(私も悩んだので事前に調べました。登録は第二次産業だそうです。)

そういう中で、流通やIT、グローバル化が進む中で、第二次と第三次の境界があいまいになっていること、場合によっては、「2+3=5の5次産業」などと言われることがあることなどを話しました。

「今日から、商店街を歩いていても、CMを見ても、『あの店は第二次産業』『あの会社は第三次産業』と考えられるようになるといいね」と話し、「ところで、伊藤校長先生は第何次産業に従事していますか?」と聞くと、「第二次、生徒を生産しているから」(←原材料が何か、という部分が抜け落ちてますね。)と言ったり「学習支援業だから第三次産業」と言ったりする子がいて、まだ少し混乱もあるようです。「校長先生は教育業に携わっているので、第三次産業従事者です。学習支援業は塾です」と言ったら、「そうか!」と納得した様子でした。

****

この部分については、10数人で見学にお越しになった立山町の先生方から「教科書をまさに『使い倒す』授業でした」との感想が多く寄せられました。

追記:参観していた教員からは、「積水ハウスの分類で、もっと生徒の考えを引き出して議論させてもよかったのではないか」とのご意見がありました。そのような学習活動が推奨されていることは私も認識しています。一方で、企業の分類、産業の分類には定義があることなので、(自分の考えは一度置いておいて)定義に従う、ということも「学ぶ基礎」として重要かと思います。