当研究所代表理事・所長の新井紀子の記事が掲載されました。

現代ビジネス 6月11日簡単な文章すら読めない社会人が大量発生したのは“ゆとり教育”のせいだった?…AI時代にこそ必須になる《シン読解力の重要さ》

--説明書が読めない、文章が書けない、そもそも自分が読めていないことに気づけていない──社会人に蔓延する「文章を正確に理解する力=シン読解力」が不足している根本は、学校教育にある。R S T(リーディングスキルテスト)開発者であり、国立情報学研究所社会共有知研究センターのセンター長・教授である新井紀子氏が提言するのは、 “シン読解力の再教育”だ。前編記事『「過半数の大人は新聞記事が読めない…」有名数学者・新井紀子氏が語る日本人の《読解力崩壊の驚くべき実態》』に続き、シン読解力の低下を招いた“ゆとり教育”の問題点や、シン読解力を向上させるためのトレーニング方法などを、新井氏に聞いた。

当研究所代表理事・所長の新井紀子の記事が掲載されました。

現代ビジネス 6月11日「過半数の大人は新聞記事が読めない…」有名数学者・新井紀子氏が語る日本人の《シン読解力崩壊の驚くべき実態》

--企業の現場で「業務マニュアルが読めない」「メールの内容が理解できない」といった驚くべき事例が報告されている。「文章を正確に理解する力=論理的読解力」を測定するためのリーディングスキルテスト通じて明らかになったのは、想像以上に多くの社会人が“読めていない”という現実だった。なぜこうした事態が起きているのか。2017年にリーディングスキルテストを開発した国立情報学研究所社会共有知研究センターのセンター長・教授である新井紀子氏に詳しい話を聞いた。

【後編】簡単な文章すら読めない社会人が大量発生したのは“ゆとり教育”のせいだった?…AI時代にこそ必須になる《シン読解力の重要さ》

(最近、メディアから「アレクサンドラ構文について教えてほしい」という要望が多く寄せられるので、この記事で解説します。)

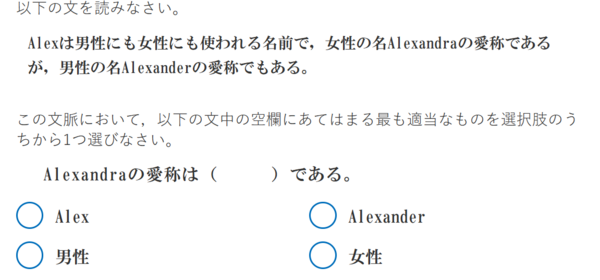

「アレクサンドラ構文」はネットミームの一種です。学術上は「アレクサンドラ構文」という構文が存在するわけではありません。「アレクサンドラ構文」は、リーディングスキルテストの6分野7項目のうち、文の構造を正確に把握する「係り受け解析」の能力を測るために考案された以下のテスト問題を指すようです。

正解は「Alex」です。

「Alexandraの愛称は(Alex)である。」

問題文は特に長いわけでも、専門性を要求するわけでもありません。読めばわかるはずの文章です。ところが、中学生の正答率は38%に過ぎませんでした。

この問題の正答率の低さへの驚きや危機感から、この問題に「アレクサンドラ構文」という名称がネット上でつけられたと考えられます。例文として、「アレクサンドラ構文も読めないような人が多いから、SNS上でのいざこざが絶えないのではないか」などがあります。

この問題が最初に紹介されたのは、「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」(新井紀子著、東洋経済新報社、2018年出版)です。「アレクサンドラ問題」の...

{{item.Topic.display_publish_start}}

{{item.CategoriesLanguage.display_name}}