当研究所代表理事・所長の新井紀子の記事が掲載されました。

現代ビジネス 6月11日簡単な文章すら読めない社会人が大量発生したのは“ゆとり教育”のせいだった?…AI時代にこそ必須になる《シン読解力の重要さ》

--説明書が読めない、文章が書けない、そもそも自分が読めていないことに気づけていない──社会人に蔓延する「文章を正確に理解する力=シン読解力」が不足している根本は、学校教育にある。R S T(リーディングスキルテスト)開発者であり、国立情報学研究所社会共有知研究センターのセンター長・教授である新井紀子氏が提言するのは、 “シン読解力の再教育”だ。前編記事『「過半数の大人は新聞記事が読めない…」有名数学者・新井紀子氏が語る日本人の《読解力崩壊の驚くべき実態》』に続き、シン読解力の低下を招いた“ゆとり教育”の問題点や、シン読解力を向上させるためのトレーニング方法などを、新井氏に聞いた。

当研究所代表理事・所長の新井紀子の記事が掲載されました。

現代ビジネス 6月11日「過半数の大人は新聞記事が読めない…」有名数学者・新井紀子氏が語る日本人の《シン読解力崩壊の驚くべき実態》

--企業の現場で「業務マニュアルが読めない」「メールの内容が理解できない」といった驚くべき事例が報告されている。「文章を正確に理解する力=論理的読解力」を測定するためのリーディングスキルテスト通じて明らかになったのは、想像以上に多くの社会人が“読めていない”という現実だった。なぜこうした事態が起きているのか。2017年にリーディングスキルテストを開発した国立情報学研究所社会共有知研究センターのセンター長・教授である新井紀子氏に詳しい話を聞いた。

【後編】簡単な文章すら読めない社会人が大量発生したのは“ゆとり教育”のせいだった?…AI時代にこそ必須になる《シン読解力の重要さ》

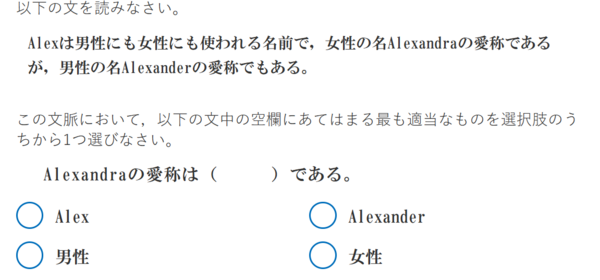

(最近、メディアから「アレクサンドラ構文について教えてほしい」という要望が多く寄せられるので、この記事で解説します。)

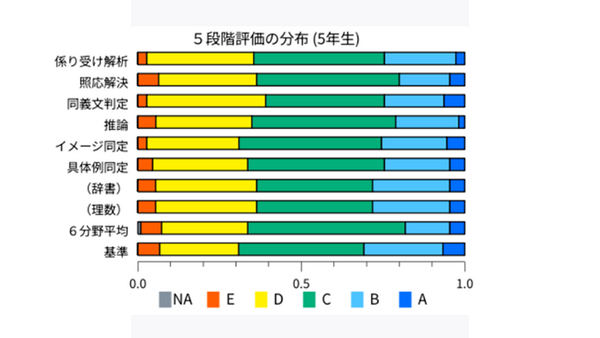

「アレクサンドラ構文」はネットミームの一種です。学術上は「アレクサンドラ構文」という構文が存在するわけではありません。「アレクサンドラ構文」は、リーディングスキルテストの6分野7項目のうち、文の構造を正確に把握する「係り受け解析」の能力を測るために考案された以下のテスト問題を指すようです。

正解は「Alex」です。

「Alexandraの愛称は(Alex)である。」

問題文は特に長いわけでも、専門性を要求するわけでもありません。読めばわかるはずの文章です。ところが、中学生の正答率は38%に過ぎませんでした。

この問題の正答率の低さへの驚きや危機感から、この問題に「アレクサンドラ構文」という名称がネット上でつけられたと考えられます。例文として、「アレクサンドラ構文も読めないような人が多いから、SNS上でのいざこざが絶えないのではないか」などがあります。

この問題が最初に紹介されたのは、「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」(新井紀子著、東洋経済新報社、2018年出版)です。「アレクサンドラ問題」の...

教育のための科学研究所(所在地:東京都中央区、代表理事・所長:新井紀子)と東京書籍株式会社(本社:東京都北区、代表取締役社長:渡辺能理夫、以下、東京書籍)は、弊研究所が提供する「リーディングスキルテスト」(以下、RST)を、東京書籍が提供する評価と学びのサポートシステム「マイアセス」上で受検し、結果を閲覧できるサービス「RST-マイアセス連携版」を開始しました。RST は、教科書や新聞など、知識や情報を伝達するために書かれた文書の意味を正確にとらえる力(シン読解力)を測定・診断するツールです。また、マイアセスは、東京書籍が提供する「調査」「結果閲覧・分析」「学習・指導」のサイクルに沿って、蓄積されたデータから効率的な指導と学習をサポートする、評価と学びのサポートシステムです。RST-マイアセス連携版では、東京書籍の販売ルートやマイアセスの ID(total ID)を利用できるため、学校・教育委員会が RST の受検を申し込む際の手続き、および、受検する児童生徒のID入力作業の負担が軽減されます。また、受検結果はマイアセスのフォーマットにあわせて表示されるため、レーダーチャートを用いた問題タイプ別の能力値比較等が加わります。【東京...

当研究所代表理事・所長の新井紀子のコメント(「AIに適切な指示を出し、その回答を自ら読み解いて判断できる本質的な理解力や読解力が必要」)が掲載されました。

日本経済新聞 4月5日米中AIの「東京大学合格記」 私たち人間はなぜ学ぶのか(記事閲覧は会員限定)

--『人工知能(AI)に東京大学の入試問題を解かせた日本経済新聞などの共同調査で、米中の最先端の基盤モデルはほぼ全学部で「合格判定」を獲得した。調査協力を得たライフプロンプト(東京・新宿)や河合塾の関係者の証言をまとめた。AIが東大生に匹敵する学力を身につけた今、人間は何のために学ぶのだろうか。

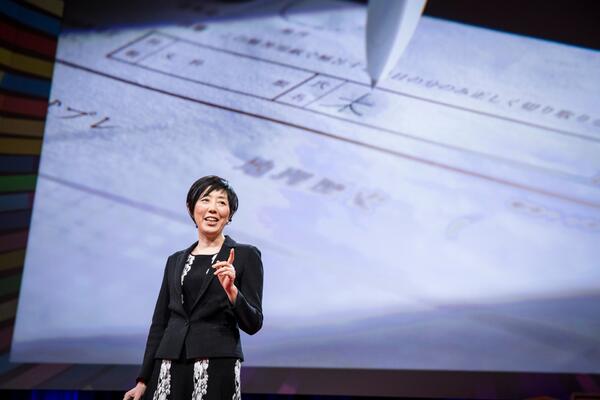

(写真提供:TED 新井紀子が2017年にTEDで講演をしたときの模様)

複数の言語の間で切り替えが行われることを「コードスイッチング」といいます。バイリンガルは、2つの言語(例:日本語と英語)の間をコードスイッチングしながらコミュニケーションをしている、と考えられます。

実は日本語の中でも、コードスイッチングは必要です。

「学習言語と生活言語」でもご紹介したように、学習の場面で使われる言語(学習言語)は、生活の中で使われる生活言語とは似て非なるものです。生活言語は、誰もが自然に身に付けることのできる言語ですが、学習言語は教育を通じて身に付けることができる言語です。生活言語と学習言語では、語彙や文法も異なります。同じ言葉でも生活言語と学習言語で使われるときに意味が違うこともしばしばです。(日本語と英語のように)生活言語と学習言語では文化背景や価値観も異なります。

そのため、授業に臨むときは、生活言語から学習言語に「コードスイッチング」する必要があります。

また、学習言語の中でも、各教科ごとに言語に違いがあります。国語と数学や理科では、分野として目指すことが違います。その結果、価値観や文化が異なり、語彙や文法も変わってくるのです。学習言語間でのコードスイッチン...

当研究所代表理事・所長の新井紀子の記事が掲載されました。

東洋経済オンライン 3月13日「教科書は読めて当たり前」が子どもをダメにする~学校では教えない、学力を決める「シン読解力」

--AIの限界と、日本の中高生の多くが中学校の教科書を正確に読めていないことを明らかにした衝撃の書『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』から7年。読解力を計測するリーディングスキルテストの受検者も当時の2万5000人から50万人に増え、日本人の読解力について、より普遍的な研究と分析が進んだ。「文学を鑑賞する」「行間を読む」こととは異なる「シン読解力」とは何か。新井紀子氏の新刊『シン読解力』から一部抜粋・編集してお届けする。

今、学校では、「教科書を中心に据えた授業」はほとんど行われていません。その問題点を、学びの空間のフェアネス(公正さ、公平さ)の観点からお話ししようと思います。

そもそも「教科書を開かない授業」がどこでどのように始まり、広まったのかはよくわかりません。1970年代くらいまでは教科書を開いて授業をするスタイルが主流でしたので、1980年代以降のどこかではないかと考えられます。

教科書を開かない授業の最大の問題点は、教師の知識や創意工夫と、学習者の狭い経験知に、正しさの根拠が委ねられてしまうことにあります。教師の創意工夫が、学習指導要領の中に正しく位置付けられる、科学的なものであればよいのですが、現状は必ずしもそうではありません。むしろ非科学的で思い込みに基づく授業を、管理職や評価者が「工夫があってよい」と評価する場面に何度も出くわしました。

そのような授業では、子どもたちは正しさの根拠を「教師の考え」に求め、教師の顔色を窺って物事を判断し、学びの空間からフェアネスが失われがちになります。例えばある4年生の授業でこんなことがありました。

先生「夜空にはたくさんの星が光っているけれど、実は星の光が地球に...

当研究所代表理事・所長の新井紀子の記事が掲載されました。

教育新聞 2月27日「シン読解力」なき自由進度学習は危うい 新井教授に聞く(記事閲覧は会員限定)

--『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』(東洋経済新報社)で2018年、子どもたちの読解力に警鐘を鳴らした国立情報学研究所社会共有知研究センター センター長・教授の新井紀子氏が今月、新たに『シン読解力』(同)を上梓した。タイトルの「シン読解力」とは、文学作品を味わうような“読解力”ではなく、情報を伝達する目的で書かれた教科書や説明書のような文章を正確に読解するスキル。一生涯、学び続けることが求められるこれからの時代には、極めて重要になるという。反対に、シン読解力が不十分な子どもたちに学びを委ねても、深い理解にたどり着くことは難しいとも指摘する。学校が今こそ取り組むべきことを、新井教授に聞いた。

知能テストの結果(IQ)は学力と正の相関があることが、知られています。IQのレベルに対して学力が高い人を「オーバーアチーバー」、IQのレベルに対して学力が低い人を「アンダーアチーバー」といいます。

リーディングスキルテスト(RST)の能力値と学力でも、「オーバーアチーバー」(RSTの能力値で期待される以上の学力を発揮する受検者)と「アンダーアチーバー」(RSTの能力値で期待される学力を発揮できていない受検者)がいます。

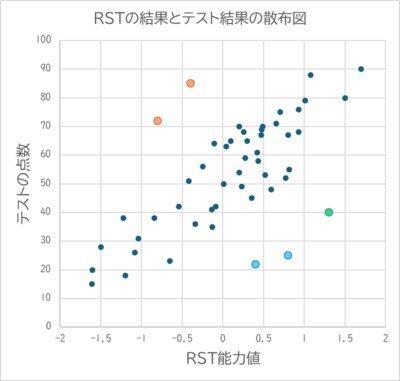

図で解説しましょう。これはRSTの能力値とテストの結果の相関係数が0.6だったときの例です。

オレンジの点はRSTの能力値に比べて学力が高い、典型的なオーバーアチーバーです。水色や緑色の点はRSTの能力値に比べて学力が低いアンダーアチーバーです。

アンダーアチーバーが実力を発揮できていないのには多様な理由があります。家庭環境かもしれませんし、単に今他に夢中になっていることがあるだけかもしれません。成績や行動に現れるので、先生も保護者も気づくでしょう。

一方、オーバーアチーバーは、努力家で、成績が良く、生活態度・授業に向かう姿勢なども良好なので、教師や保護者もサインを見逃しがちです。オーバーアチーバ...

2025年2月20日、板橋区教育委員会にて、令和6年度「読み解く力」推進委員会(第4回)が開催され、その中で、令和6年度の全国学テにおいて、板橋区の小中学校が、全国平均を大きく上回り、都の平均並みになったことが報告されました。

板橋区といえば、2017年に出版された『東京23区教育格差』(昼間たかし、鈴木士郎/マイクロマガジン社)で、「東京都学力テストの結果によると、区ごとに学力差が生じており、学力上位グループは、平均年収の高い区(港区、千代田区、渋谷区など)、下位グループは平均年収の低い区(足立区、板橋区、北区など)と、ほぼ一致していた」と名指しされた区のひとつです。

板橋区では、2018年度から、全小中学校でリーディングスキルテスト(RST)が導入し、「読み解く力」推進委員会を立ち上げ、研究指定校で「(教科書を)読み解く」を研究するとともに、クラス内格差を縮めるために、視写、音読、中学校も含めた授業の「めあて」の設定、めあての「共書き」、板書の聴書などに取り組んできました。また、RSTの6つの分野を意識しながら授業をすることを心がけてきました。その結果、大幅な学力向上と格差の圧縮に成功したのです。平均年...

多くの学校が、「自ら学び、自ら活かす子」を教育目標に掲げています。ところが、「どのように学ぶか」「学んだことをどう活かすか」の方法を、体系的に指導している学校や先生はまれです。「自ら学ぶ」ことの大切さや良さを強調するだけでは、「自学」を身に付けさせることはできません。結果的に、資質や家庭環境等によって、偶然「自学の方法」を身に付けた子だけが、「自ら学び、自ら活かす子」に育つのが現状です。

どの子にも「自ら学び、自ら活かす」力を付けるには、体系的なトレーニングが必要です。

『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)では、「ページを開く」「視写の仕方」などの基本から始め、「社会科のグラフの特徴を文章でまとめる」「算数の証明を書く」まで全12回でトレーニング方法を詳しく解説します。小中学生も楽しく読めるようにイラストやレイアウトにも工夫しました。紙上のクラスメートである、コンカワさん(キツネ)、コアラダさん(コアラ)、クマヤマさん(クマ)、ウサギノさん(ウサギ)と一緒に、教科書やノートを開いて取り組めるようになっています。登場する4人は小学5年生という設定ですが、ここで紹介する読解力トレー...

年末年始休業のお知らせ(12月28日(土)~ 1月5日(日))

誠に勝手ながら2024年12月28日(土)から 2025年1月5日(日)まで、年末年始休業とさせていただきます。上記期間中も受検及び受検結果のダウンロードは行えます。ただし、上記期間中の受検中のトラブル対応につきましては、1月6日(月)より順次対応となりますため、その点をご了承くださいますようお願いいたします。

また、受検のお申し込み、頂戴したお問い合わせメールにつきましても、1月6日(月)より順次対応させていただきますが、年末年始期間は多数のお問い合わせを頂くため回答にお時間をいただく場合がございます。ご迷惑をお掛けし誠に恐れ入りますが、予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

当研究所代表理事・所長の新井紀子の記事が掲載されました。

日本経済新聞 12月2日付 朝刊大学改革シンポジウム AIとの共生 どう進める

--日本経済新聞社は大学改革シンポジウム「AIとの共生 どう進める」を東京・大手町の日経ホールで開きます。新井紀子・国立情報学研究所教授、巳波弘佳・関西学院大学副学長、桜井鉄也・筑波大学教授、松本慎平・広島工業大学教授を招き、討論します。ジャーナリスト・東京科学大学特命教授の池上彰氏がモデレーターを務めます。NIKKEI LIVEでも生中継します。

開催日時 2025年1月30日(木) 13:30~16:00(日本時間)会場 日経ホール(東京・大手町)およびオンライン開催定員 会場参加 600人価格 会場参加 無料 オンライン視聴 無料主催 日本経済新聞社問い合わせ 「大学改革シンポジウム」事務局

当研究所代表理事・所長の新井紀子の記事が掲載されました。

AMP 11月6日現場発のアイデアから、モビリティ社会を変えていく。トヨタシステムズ社員が、新井紀子教授と語る“AI×人”の発想から生まれる可能性

--電動化や自動化をはじめ、100年に一度の大変革期に入っている自動車業界。安全性や環境性能を高める上で、国内外の各社は熾烈な競争を繰り広げている。

こうしたグローバル規模の潮流に対し、技術の力でアプローチするのが、トヨタグループをIT戦略面でサポートし、AIなど先端技術で社会課題解決に向けたソリューションの開発を進める株式会社トヨタシステムズだ。

モビリティ社会をリードするためには、テクノロジーを生かして新たな事業を開拓する人材が必要だ。同社は2024年9月、就活生向けの新卒採用イベント「現場社員と語りつくす、私たちのモビリティ社会。」を開催した。AI研究のトップランナーの一人、国立情報学研究所 教授の新井紀子氏を迎え、新規事業や業界の動向、トヨタシステムズで描くキャリアデザインについて、同社で活躍する社員2人と語り合った。

今回、AMPでは登壇者の声から、新時代に自動車業界で働くことは、どのようにして自己実現、社...

21世紀は「生涯学習(リスキリング)」の時代、と言われています。グローバル化やテクノロジーの進歩により、働き方も求められるスキルも変化しつづけます。では、生涯学び続ける上でもっとも重要となるスキルはなんでしょう。それは読解力です。

自学自習をするには、初学者向けに書かれた文章(教科書、新聞、辞書等)を、文理の別なく、正確に読み解き、正しく推論する力―リーディングスキル-が不可欠です。

一般社団法人教育のための科学研究所では、リーディングスキルを測定するリーディングスキルテストの開発・提供を始めとして、「教育を科学する」ための様々な調査研究、サービスの提供を行っています。その中で、リーディングスキルフォーラムは、リーディングスキルについて最新の研究成果や実践を報告する年に一度の機会です。

今年度もこのフォーラムをオンラインで開催いたします。ご自宅で、あるいはお住まいの地域で、ご視聴いただければ幸いです。

1.日時:2024年12月1日(日) 13時30分~17時15分

2.方式:オンライン(ライブ配信および1年間のオンデマンド配信) ※フォーラムを視聴するには、事前のお申込みが必要です。 こちらのページ...

21世紀は「生涯学習(リスキリング)」の時代、と言われています。グローバル化やテクノロジーの進歩により、働き方も求められるスキルも変化しつづけます。では、生涯学び続ける上でもっとも重要となるスキルはなんでしょう。それは読解力です。

自学自習をするには、初学者向けに書かれた文章(教科書、新聞、辞書等)を、文理の別なく、正確に読み解き、正しく推論する力―リーディングスキル-が不可欠です。

一般社団法人教育のための科学研究所では、リーディングスキルを測定するリーディングスキルテストの開発・提供を始めとして、「教育を科学する」ための様々な調査研究、サービスの提供を行っています。その中で、リーディングスキルフォーラムは、リーディングスキルについて最新の研究成果や実践を報告する年に一度の機会です。

今年度もこのフォーラムをオンラインで開催いたします。ご自宅で、あるいはお住まいの地域で、ご視聴いただければ幸いです。

日時:2024年12月1日(日曜日)13時30分~17時15分

オンライン配信(1年間のオンデマンド配信あり)

内容:リーディングスキルテストに関連した最新の研究成果報告

リーデ...

平素よりリーディングスキルテストをご利用いただき、誠にありがとうございます。8月10日(土)のメンテンナンス終了後から、弊所サイトのURLが以下のように変更になりました。変更日 2024年8月11日(日)

webサイト

受検サイト

<変更前>

https://www.s4e.jp/

https://rst.s4e.jp/

<変更後>

https://rst-web.s4e.jp/

https://rst-cbt.s4e.jp/

変更に関する補足説明

変更前URLにアクセスすると、自動的に変更後サイトにリダイレクトするようになっております。

弊所ホームページをブックマークされている方は、ブックマークの変更をお願いいたします。

令和6年度全国学力状況調査(学テ)の結果が公表されました。今年度は、中学国語の平均正答率が歴代最低だったことなどから、中学国語にスポットライトが当たり、私(新井紀子)も各方面からコメントを求められています。メディア等では一部しか分析結果をお伝えできないので、ここでご紹介します。

まず、学テの国語では、著作権の関係で提示文のいくつかは公開されません。その点、ご了承ください。

Q1:昨年に比べて平均正答率が10ポイント以上低下したのは、読解力の低下によるものか?

RSTの結果からは、令和5年と6年とで大きな変化は感じられません。問題の難易度による影響だと考えられます。

Q2:昨年に比べて今年は問題そのものが難しかったということか?

令和5年は小林秀雄の評論(「読書について」内容非公開)が取り上げられている一方、令和6年は比較的平易でストレートな題材ばかりが取り上げられているため、「読み解きの対象となる文章」そのものが令和6年のほうが難しかったとは言い難いと思います。

Q3:昨年に比べて今年の問題はどこが難しかったのか?

令和5,6年の「正答率が8割を超えている問題」に着目してください。令和5年は4問ある一方、令和...

大学Timesに、リーディングスキルテスト(RST)を導入している大妻嵐山高等学校が紹介されました。

大学Times Vol.51 2024年1月発行連載シリーズ 高等学校インタビュー読解力を磨き自立した女性を育む 社会貢献を見据えた教育改革とは~大妻嵐山高等学校~

--「リーディングスキルテスト(RST)」導入は、高校3年生の受験指導の際、小論文や志望理由書を苦手とする生徒が思いの外多いことに気付いたことがきっかけです。書き方を指導する前段として、「小論文やテストの問いを正しく読み取れていない」という意見が文理関係なく他の教科担任からもありましたので、生徒が日頃から“教科書を読めたつもりになって”授業を受けているとしたら、教員にとって由々しき事態だと考えました。そこで、全生徒の読解力についての実態を知り、その結果を受験指導だけでなく日々の授業に生かそうと、本テストを2年前に導入しました。

{{item.Topic.display_publish_start}}

{{item.CategoriesLanguage.display_name}}