活動報告

「アレクサンドラ構文」とは?

(最近、メディアから「アレクサンドラ構文について教えてほしい」という要望が多く寄せられるので、この記事で解説します。)

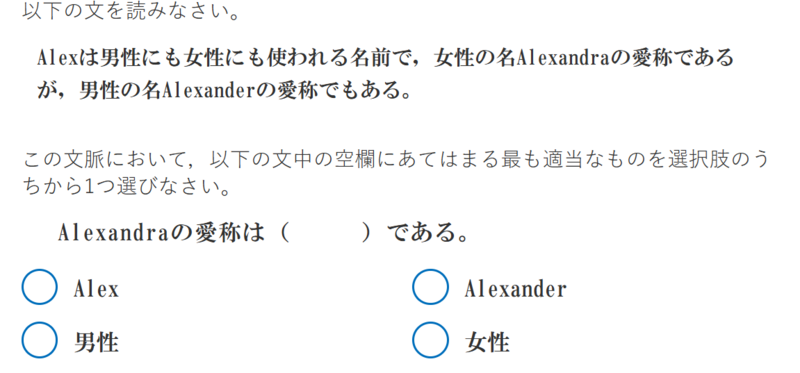

「アレクサンドラ構文」はネットミームの一種です。学術上は「アレクサンドラ構文」という構文が存在するわけではありません。「アレクサンドラ構文」は、リーディングスキルテストの6分野7項目のうち、文の構造を正確に把握する「係り受け解析」の能力を測るために考案された以下のテスト問題を指すようです。

正解は「Alex」です。

「Alexandraの愛称は(Alex)である。」

問題文は特に長いわけでも、専門性を要求するわけでもありません。読めばわかるはずの文章です。ところが、中学生の正答率は38%に過ぎませんでした。

この問題の正答率の低さへの驚きや危機感から、この問題に「アレクサンドラ構文」という名称がネット上でつけられたと考えられます。例文として、「アレクサンドラ構文も読めないような人が多いから、SNS上でのいざこざが絶えないのではないか」などがあります。

この問題が最初に紹介されたのは、「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」(新井紀子著、東洋経済新報社、2018年出版)です。「アレクサンドラ問題」の中学1年生~高校3年生までの正答率は以下の通りでした。

|

中1 (n=68) |

中2 (n=62) |

中3 (n=105) |

中学生平均 (n=235) |

高1 (n=205) |

高2 (n=150) |

高3 (n=77) |

高校生平均 (n=432) |

| 23% | 31% | 51% | 38% | 65% | 68% | 57% | 65% |

注意が必要なのは、中学生に比べて高校生の正答率が飛躍的に伸びているように見える点です。

残念ながら、中学生よりも高校生の方が正しく読めている、ということはありません。いくつか公立中学校で調査をすると、中学生のランダムサンプルに近いデータを取ることができます。一方、高校は入試があるため、同じ方法ではランダムサンプルは取れません。上記の結果は、「県立高校の上位3校程度の中での平均値」だとお考えください。

リーディングスキルテストの過去50万人のデータから、リーディングスキルテストの6分野7項目の能力は、どれも、小学5年生から中学3年生まではゆるやかに上昇します。一方、高校入学以降はどの高校でも(現状の教育では)上昇しないことがわかっています。(詳しくは、「シン読解力」(新井紀子著、東洋経済新報社、2025年)をお読みください。)

このことから、「アレクサンドラ構文」の成人日本人の正答率は50%を下回ると推定されます。

では、正答のAlexを選ばなかった人はどの選択肢を選んだのでしょう。

中学生の39%が「女性」を選んでいます。正答を選んだ38%よりも多いです。

つまり

「Alexandraの愛称は(女性)である。」

が正解だと思ったことになります。なぜそのようなことになったのかについては、いくつかの考察がありますが、最も説得力があるのは、こうです。

まず問題文である「Alexandraの愛称は( )である」を見て(×読み)、提示文から似たフレーズを探す。すると、「女性の名Alexandraの愛称であるが」が見つかる。2つを比較すると、どちらにも「Alexandra, 愛称」という文字列があるのに、問題文には「女性」という文字列がない。よって、空欄を「女性」で埋めればよい、と考えたのではないか、という推測です。これを、プリント教育偏重による弊害と見る人もいますし、本当にこうした説明文を読むスキルが欠落しているのではないか、と考える人もいます。

多くの先進国では、97%以上の人が文字の読み書きができると言われています。一方で、OECDのPIAAC(成人スキル調査)によれば、説明書や行政文書、ビジネス文書などを高度に読みこなせるレベル5以上は、日本では1.2%程度、フィンランドでは2.2%程度、アメリカでは0.6%程度に過ぎないと言われています。

一方、低スキル(レベル1以下)の成人は、日本では4.9%、フィンランドでは10.7%、アメリカには17.5%もいると推定されています。特に、レベル1以下の割合が大きいアメリカ、イタリア、フランスなどでは、説明文の読解力が低いことで、社会生活で不利益を被る「機能的非識字」が社会問題化しているようです。

コードスイッチングと学習言語

複数の言語の間で切り替えが行われることを「コードスイッチング」といいます。バイリンガルは、2つの言語(例:日本語と英語)の間をコードスイッチングしながらコミュニケーションをしている、と考えられます。

実は日本語の中でも、コードスイッチングは必要です。

「学習言語と生活言語」でもご紹介したように、学習の場面で使われる言語(学習言語)は、生活の中で使われる生活言語とは似て非なるものです。生活言語は、誰もが自然に身に付けることのできる言語ですが、学習言語は教育を通じて身に付けることができる言語です。生活言語と学習言語では、語彙や文法も異なります。同じ言葉でも生活言語と学習言語で使われるときに意味が違うこともしばしばです。(日本語と英語のように)生活言語と学習言語では文化背景や価値観も異なります。

そのため、授業に臨むときは、生活言語から学習言語に「コードスイッチング」する必要があります。

また、学習言語の中でも、各教科ごとに言語に違いがあります。国語と数学や理科では、分野として目指すことが違います。その結果、価値観や文化が異なり、語彙や文法も変わってくるのです。学習言語間でのコードスイッチングに失敗すると、ある教科は得意なのに、別の教科には強い苦手意識や拒否感がある、という状況に陥ることがあります。一方、学習言語間のコードスイッチングに成功すると、教科の場面ごとに適切な読み解きや表現を選べ、全体的に学力が向上しやすくなります。

リーディングスキルテストでは、様々な教科の教科書、多様な新聞記事や辞書・事典項目から出題することで、学習言語間のコードスイッチングの流暢性も診断しています。リーディングスキルテストの能力値、特に6分野の平均能力値と学力状況調査との関係は、学習言語の定着とともに、学習言語間のコードスイッチングが学力に及ぼす影響の大きさも示唆しています。

教科書を中心に据える授業の良さ(学びの空間のフェアネスの観点から)

今、学校では、「教科書を中心に据えた授業」はほとんど行われていません。その問題点を、学びの空間のフェアネス(公正さ、公平さ)の観点からお話ししようと思います。

そもそも「教科書を開かない授業」がどこでどのように始まり、広まったのかはよくわかりません。1970年代くらいまでは教科書を開いて授業をするスタイルが主流でしたので、1980年代以降のどこかではないかと考えられます。

教科書を開かない授業の最大の問題点は、教師の知識や創意工夫と、学習者の狭い経験知に、正しさの根拠が委ねられてしまうことにあります。教師の創意工夫が、学習指導要領の中に正しく位置付けられる、科学的なものであればよいのですが、現状は必ずしもそうではありません。むしろ非科学的で思い込みに基づく授業を、管理職や評価者が「工夫があってよい」と評価する場面に何度も出くわしました。

そのような授業では、子どもたちは正しさの根拠を「教師の考え」に求め、教師の顔色を窺って物事を判断し、学びの空間からフェアネスが失われがちになります。例えばある4年生の授業でこんなことがありました。

先生「夜空にはたくさんの星が光っているけれど、実は星の光が地球に届くまで何万年もかかることがあるんですよ。」

児童A「太陽はどうですか?太陽の光も地球に届くまでに時間がかかりますよね」

先生(困惑して)「さぁ、太陽はどうかな・・・」

児童B「今先生は星の話をしてるんだよ。太陽は関係ない。太陽は今光ったに決まってる」

他の児童「そうだよ。太陽は今光ったんだよ。Aはバカだな」

(先生、児童たちの声を制止せずに、曖昧に授業を続ける。)

光の速度は一定ですから、当然太陽から地球に光が届くにも時間がかかります。約8分19秒です。このケースでは、教師がそのことを理解しないまま、星の光が地球に届くのにかかる時間の話題を取り上げ、失敗したケースです。(ちなみに速さと時間と距離の関係は、5学年(当時は6学年)で学ぶ内容なので、4年生には自力解決できない内容です。)ただ、それ以上に問題なのは、教師を困惑させた児童を他の児童が責め、学びの空間がアンフェアになった点です。こうしたことは、多くの教室で大なり小なり日常的に起きており、ほとんどの場合、見過ごされています。

「自分で問題を考えて、自分で解いてみよう」という算数の授業で、円に内接する正三角形の一辺の長さを求めようとした児童に対して、教師が「もっとよく考えてごらん」という場面に出くわしたこともあります。平方根や三平方の定理を学ばないと求めることができない長さですから、小学生には無茶な課題です。

このように、教科書を読み解かずに進める授業では、「何を根拠として物事を考えればよいか」に関するフェアネスが欠如しがちになるのです。

***

2024年秋に行われた「RSフォーラム」で授業実践をした、会津美里町立高田小学校の井上雄騎先生の授業では、聖武天皇による大仏づくりについて、東京書籍「新しい社会6(歴史編)」の30-31ページの本文と資料を読み解くことが中心に据えられていました。その中で、「大仏が光っているから、金でできているんじゃないか」という児童の発言に対して、他の児童が、「本文に、『金銅の大仏』と書いてあるので、金だけでできているわけではないのではないか」とか、「資料5に『大仏づくりで使った金属の量』が書かれていて、使われた金が440kgに対して、銅が499トンなので、金の占める割合はとても小さい」などと指摘するのが印象的でした。教科書の資料に基づいて議論するやり方を教え、実践することは、フェアな学びの空間を保証することにつながります。このような空間は、空気を読むのが苦手なタイプの学習者にとっても、安心して学べる場になることでしょう。

「教科書」は子どもたちが身に付ける「学習言語」の手本として、優れた書物です。しかも小中学校では全員に無償で提供されます。そして、教科書から読み解いたことを根拠にして議論を進めることで、(教師の表情や声音に正解を求めるのではない)フェアな学びの場を創り出すことができます。

「教科書を使いきった!」と教師も学習者も満足するフェアな授業について、改めて考えてみませんか?

追記:

「教科書を中心に据える授業」とは、「教科書を絶対的に正しいものと前提とする授業」とは異なる、ということを追記しておきたいと思います。

教科書というと、戦前の国定教科書の問題、1960年代の教科書裁判、1970年代以降の教科書論争が想起され、「教科書に書かれていることが正しいかどうかなどわからない」というご意見もあるでしょう。ただ、それは教科書に限られることではなく、ウェブや新聞の情報でも同じことが起き得ます。

では、「教科書を中心に据える授業」はなぜ、相対的にフェアだと言えるのでしょう。それは、教科書に書かれた本文や資料は、授業に参加している全員(教師・学習者)が対等に参照できるからです。また、1回の授業が、教科書見開き2ページで進む、ということを授業に参加する全員が知っていれば、教師と学習者の間に、活用できる情報に関する非対称性は生じません。

一方、教師の頭の中にある「正しさ」は本人以外は参照できません。教師と学習者の間に、情報に対するアクセスに関する圧倒的な非対称性があり、それが、学びの空間のフェアネスを損なうのです。

シン読解力の「オーバーアチーバー」と「アンダーアチーバー」

知能テストの結果(IQ)は学力と正の相関があることが、知られています。IQのレベルに対して学力が高い人を「オーバーアチーバー」、IQのレベルに対して学力が低い人を「アンダーアチーバー」といいます。

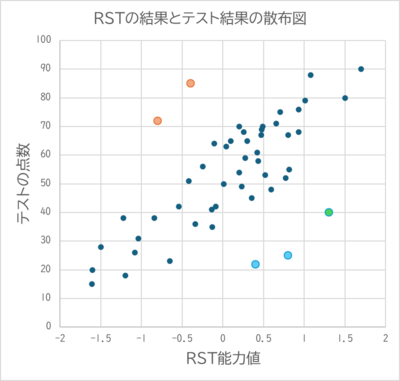

リーディングスキルテスト(RST)の能力値と学力でも、「オーバーアチーバー」(RSTの能力値で期待される以上の学力を発揮する受検者)と「アンダーアチーバー」(RSTの能力値で期待される学力を発揮できていない受検者)がいます。

図で解説しましょう。これはRSTの能力値とテストの結果の相関係数が0.6だったときの例です。

オレンジの点はRSTの能力値に比べて学力が高い、典型的なオーバーアチーバーです。水色や緑色の点はRSTの能力値に比べて学力が低いアンダーアチーバーです。

アンダーアチーバーが実力を発揮できていないのには多様な理由があります。家庭環境かもしれませんし、単に今他に夢中になっていることがあるだけかもしれません。成績や行動に現れるので、先生も保護者も気づくでしょう。

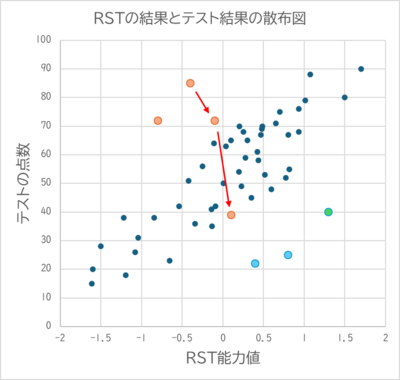

一方、オーバーアチーバーは、努力家で、成績が良く、生活態度・授業に向かう姿勢なども良好なので、教師や保護者もサインを見逃しがちです。オーバーアチーバーの多くは、シン読解力不足により小学校高学年から大学入試のどこかの時点で学力が伸び悩み始めます。努力家のオーバーアチーバーは、学習時間を増やしますが、それでも成績を維持できなくなります。その様子を端的に示したのが次の図です。

こうならないうちに、早めに、読み解き方の軌道修正をしてあげましょう。

IQは後天的に改善できなくても、シン読解力は科学的なトレーニングや、RSTの6つの分野を意識した授業により改善することが多くの学校の取り組みからわかっています。

リーディングスキルテストを受検することで、クラスの中で見逃されがちなオーバーアチーバーを早期に発見し、オーバーアチーバーの心が折れる前に、支援してあげてください。支援の方法は、RST受検後の学習アドバイスを参考になさってみてください。学習アドバイスの具体的な実行方法については、『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)でも詳しくご紹介しています。

板橋区「読み解く力」で学力向上

2025年2月20日、板橋区教育委員会にて、令和6年度「読み解く力」推進委員会(第4回)が開催され、その中で、令和6年度の全国学テにおいて、板橋区の小中学校が、全国平均を大きく上回り、都の平均並みになったことが報告されました。

板橋区といえば、2017年に出版された『東京23区教育格差』(昼間たかし、鈴木士郎/マイクロマガジン社)で、「東京都学力テストの結果によると、区ごとに学力差が生じており、学力上位グループは、平均年収の高い区(港区、千代田区、渋谷区など)、下位グループは平均年収の低い区(足立区、板橋区、北区など)と、ほぼ一致していた」と名指しされた区のひとつです。

板橋区では、2018年度から、全小中学校でリーディングスキルテスト(RST)が導入し、「読み解く力」推進委員会を立ち上げ、研究指定校で「(教科書を)読み解く」を研究するとともに、クラス内格差を縮めるために、視写、音読、中学校も含めた授業の「めあて」の設定、めあての「共書き」、板書の聴書などに取り組んできました。また、RSTの6つの分野を意識しながら授業をすることを心がけてきました。その結果、大幅な学力向上と格差の圧縮に成功したのです。平均年収による学力格差は乗り越え得ることを示してくださった板橋区の先生方に敬意と祝意を表したいと思います。

板橋区で取り組んだ「読み解く力」を、わかりやすく12章にまとめたのが、『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)です。ぜひ参考になさってみてください。

『新井紀子の読解力トレーニング』送付のご案内

多くの学校が、「自ら学び、自ら活かす子」を教育目標に掲げています。ところが、「どのように学ぶか」「学んだことをどう活かすか」の方法を、体系的に指導している学校や先生はまれです。「自ら学ぶ」ことの大切さや良さを強調するだけでは、「自学」を身に付けさせることはできません。結果的に、資質や家庭環境等によって、偶然「自学の方法」を身に付けた子だけが、「自ら学び、自ら活かす子」に育つのが現状です。

どの子にも「自ら学び、自ら活かす」力を付けるには、体系的なトレーニングが必要です。

『新井紀子の読解力トレーニング』(東京書籍)では、「ページを開く」「視写の仕方」などの基本から始め、「社会科のグラフの特徴を文章でまとめる」「算数の証明を書く」まで全12回でトレーニング方法を詳しく解説します。小中学生も楽しく読めるようにイラストやレイアウトにも工夫しました。紙上のクラスメートである、コンカワさん(キツネ)、コアラダさん(コアラ)、クマヤマさん(クマ)、ウサギノさん(ウサギ)と一緒に、教科書やノートを開いて取り組めるようになっています。登場する4人は小学5年生という設定ですが、ここで紹介する読解力トレーニングは、中学生にも有効です。

本書を2024年にRSTを受検してくださったすべての小中学校にお送りしました。

ぜひ、小中学校の先生にもご一読いただき、「体系的なトレーニングを通じた読解力向上」を授業や朝時間に取り入れていただければ幸いです。

令和6年度全国学力状況調査(中学国語)について

令和6年度全国学力状況調査(学テ)の結果が公表されました。今年度は、中学国語の平均正答率が歴代最低だったことなどから、中学国語にスポットライトが当たり、私(新井紀子)も各方面からコメントを求められています。メディア等では一部しか分析結果をお伝えできないので、ここでご紹介します。

まず、学テの国語では、著作権の関係で提示文のいくつかは公開されません。その点、ご了承ください。

Q1:昨年に比べて平均正答率が10ポイント以上低下したのは、読解力の低下によるものか?

RSTの結果からは、令和5年と6年とで大きな変化は感じられません。問題の難易度による影響だと考えられます。

Q2:昨年に比べて今年は問題そのものが難しかったということか?

令和5年は小林秀雄の評論(「読書について」内容非公開)が取り上げられている一方、令和6年は比較的平易でストレートな題材ばかりが取り上げられているため、「読み解きの対象となる文章」そのものが令和6年のほうが難しかったとは言い難いと思います。

Q3:昨年に比べて今年の問題はどこが難しかったのか?

令和5,6年の「正答率が8割を超えている問題」に着目してください。令和5年は4問ある一方、令和6年は1問しかありません。それらに共通する「易しさ」は、(1)提示された資料や本文全体を理解しなくても、傍線の箇所およびその周辺だけを読めば正解を選べる、または(2)学校教育の中の「道徳」に従いさえすれば正解を選べる、ことにあります。たとえば、令和5年で91.3%の正答率だったのは文中の「落胆する」が、①慌てる、②恐れる、③恥ずかしがる、④がっかりする、のうち④が正解だと答えるものでしたが、これは中学3年生の9割以上が「落胆する」を語彙として獲得している証拠ではなく、文中の「落胆する」を①~④で言い換えたときに成立しやすい言葉を選んだ、特に正解がひらがなだったことに遠因があるのではないかと思います。(①や③は読めなかったので選ばなかった可能性がある。)

令和6年で最も正答率が高かった問題は、「物語の読み手に、紙の辞書を久しぶりに使って気付いたよさがより明確に伝わるようにするため。」という「学校における『望ましい考え』」がわかれば、問題文を読まずに正答できる問題(正答率(81.5%)でした。

そのような「読みが苦手な生徒が取るテストワイズネス」が効かない良問だったのが、令和6年度の大問1です。大問1は、「フィルターバブルとはなにか」の解説の後に3人の生徒が「本を選ぶ」シーンに限定して、フィルターバブルの功罪について自分の経験に照らし合わせて議論し、他の選書の方法と比較する内容でした。資料と本文の両方を読まないと、正解にたどり着けない問題設定は、国語が目指す「新しい読解力観」として注目に値します。また、書くことに関しても、「自分の意見を書く」だけではなく、「いくつかの条件を満たすように、自分の考えを書く」ということの制約が例年に比べて厳しいところも、大問1の特徴だったといえるでしょう。

Q4:RSTが求める読解力と令和6年度の国語の問題との共通点は?

RSTの「イメージ同定」では、資料と本文を対応づけて読む力を測ります。令和6年度の問題でいうと、1-2(正答率68.3%)や2-1(正答率36.7%)がイメージ同定の問題に分類できるでしょう。また、大問1は「フィルターバブル」という言葉の定義を踏まえないと、その後の会話だけを読んでも正解できないため、定義を読む力を問う「具体例同定」と親和性の高い問題だったといえるでしょう。それ以外にも、「条件1,2を満たすように、~について書きなさい」という問題は、RSTのイメージ同定や具体例同定と親和性が高いです。今回、「書くこと」に該当する1-4の正答率が45.1%(昨年は類似の問題で82.7%)にとどまりました。条件1「フィルターバブル現象について取り上げながら、これからどのように本を選びたいか具体的に書くこと」条件2「話し合いの一部の誰の発言と結び付くのかが分かるように書くこと」と2つの条件を満たすように自分の考えを書くことが求められましたが、実は分解すると、①フィルターバブル現象について取り上げる、②本文中の誰かの発言と結び付ける、③具体的に、④自分の考えを書く、という4つの条件を満たすように5行で書く必要があります。文部科学省でも、「自分の考えなどを記述していても、必要な情報を取り出すことや表現の効果を考えることに課題が見られた。」と分析しているように、④の自分の考えを書く、はできていても、①~③のどれかの条件を落としてしまった生徒が多かったと考えられます。RSTのイメージ同定や具体例同定でも、同じ提示文であっても、条件が1つや2つの際にはそれを満たす選択肢を選べるが、3つ以上になると能力値上位の受検者しか正解できないという現象があります。認知負荷がかかりすぎて、条件をすべて満たすように選べない・書けないと想像できます。

Q5:どのような授業や学習が有効か?

文部科学省では、「主体的・対話的で深い学び」を目標として掲げています。ただ、単に「主体的に考えましょう」「アクティブラーニングを通じて対話しましょう」「未知の課題を解決しましょう」と児童・生徒に求めるだけでは、その目標は達成できません。特にRSTで、評価A+Bが3割を下回る(評価C+D+E+Fが7割を上回る)学校では、まずは「読む・書く・話す」に関して基礎的なトレーニングを積み、学習言語の語彙や言い回しに馴染み、書くことへの抵抗感を下げることが重要です。

RSTを導入し、RSTのフィードバックに従って「RSノート」に取り組んでいる(公立の)ある学校では、小学国語の平均正答率が77%(全国平均は67.8%)だったそうです。その学校のRSTの能力値を見ると、特にイメージ同定と具体例同定理数の能力値平均が中学3年生並みに高く、また、文章構造を頑健に読む力を問う「係り受け解析」の分散が小さい点が特徴的でした。

さいごに

学テは年ごとに問題傾向が変わりますので、その正答率に一喜一憂することなく、まずはRSTの「学習アドバイス」に従って、RSTの能力値、特に係り受け解析や照応解決をしっかり上げ、次にそれ以外の能力値を上げていくことで、自然に(国語だけでなく)学力全般が向上すると考えられます。

【動画あり】読解力がなぜ必要か?AI時代の読解力(角川ドワンゴ学園)

11月30日(木)に、角川ドワンゴ学園STEAM系女子プログラムにおいて、弊所代表理事・所長の新井紀子が「読解力がなぜ必要か?AI時代の読解力」と題して講義を行いました。

講義は、角川ドワンゴ学園N高等学校・S高等学校・N中等部の生徒さんを対象に、学習を進める上で必要となる「読解力」とは何か、自身が効果的に学習できているか、また現在効果的に学習できていないとして、今後どうやって高めていくか...など、AI時代に必要な「読解力」について扱っています。

講義の内容は、下記のN高等学校・S高等学校のYouTubeチャンネルで視聴いただけます。

大学初年次教育での取り組み

毎年1年生全員がRSTを受検する都内のとある社会科学系学部があります。

担当のI教授にRST継続の理由やその活用方法をお尋ねしたのでご紹介します。

I教授はその大学の必修の初年次教育の講義を担当されています。人数は毎年250名程度です。その講義の一回目でRSTを全員が受検するそうです。受検し終えたら「評価(フィードバック)を必ずスマホで撮影する」ことを義務づけています。スマホの画面を見ながら、各自、自分の読解のどこに課題があるかを把握するのが一回目の講義の目標です。

その後も、「フィードバックの内容を踏まえながら」日経新聞の記事を読むことを課題として課し続け、読解力を上げることで大学の講義やゼミについていけるようになろう、資格試験に合格できるようになろう、と目標を掲げてトレーニングを奨励しつづけるとのことです。

そして、最後の講義でもう一度学生たちはRSTを受検します。成績に加味されるということもあり、真剣に受検するそうです。「二度目の受検結果は、一度目より有意によくなっています」とのこと。

「RSTを受検できてよかった」という学生のコメントが多いので、毎年受検を続けている、というのも興味深い点です。RSTは45分、相当に集中して解かなければならないので、小中学生だけでなく大学生や大人の中にも「疲れる」との感想を漏らす受検者は少なくありません。ですが、「自分の読解力を診断してもらえる機会は他にないので、受検してよかった」「どうして伸び悩んでいたのかわかった気がする」というような感想が学生から多く聞かれるというのは嬉しい驚きでした。

大学でもRSTを通じて、学生の読解力向上に取り組んでいるという事例としてご紹介しました。大学生や大人のRS向上に悩んでいる機関や会社のご参考になれば嬉しいです。

読解力の向上に役立つ『RSノート』の取り組み(燕市)

燕市はRSTを2021年度に導入し、市内の小学6年生から中学3年生までRSTを受検しています。読解力に対する先生方の興味関心も高く、自発的にRSTを受検する先生が多い市です。2023年度の全国学テでは、中学校が大きく成績を伸ばしました。

昨年は(コロナ禍のため)オンラインで現地の算数の授業を拝見し、コメントをさせていただきました。今年度は、まずRSTノートを導入した学校を視察しました。その後で、RSノートと授業を両輪で回していくことが、子どもたちの読解力向上、学力向上、そして先生方の授業への自信や働き方改革につながるという道筋について、先生方に具体的にお話しさせていただきました。(講演の内容は、尾花沢市とほぼ同じです。)

市内で「RSノート」への取り組みをまず進めてくださったのは吉田中学校でした。

中学校は教科担任制です。自分は専門ではない科目のRSノートを見るには、中学校の先生にとって心理的ハードルが高いことと思います。にもかかわらず、取り組みを引受けてくださった吉田中学校の先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。

燕市では、もともと自学ノートを作ることには積極的でした。また、毎日の時間割に「長善タイム」が設けられ、学校で自習をする習慣があります。その中でRSノートに取り組む時間を捻出しています。私が視察した木曜日は「イメージ同定」の日、だそうで、どの学年も社会科や理科の指定されたページの指定された資料から言えることをノートに書き出していました。子どもたちはすぐに慣れるもので、RSノートに取り組み始めてまだ2ヶ月経っていないのに、「今日はイメージ同定ですか」とか「具体例同定やってもいいですか」などとRSTの用語を使いこなしているようです。

燕市のように学校でRSノートに取り組む時間を10分でも取れるところは、その間、先生にはぜひ「机間巡視」をしていただきたいです。10分間は短いですので、30秒で日付や指定された教科書の箇所をノートに書き、1分で指定された教科書の箇所を開けるようにしたいですね。子どもたちがさっと始めるように、良い前向きな声掛けをして心を配りたいところです。残りは8分30秒。ポストイットと赤ペンを持って机間巡視をしましょう。

このとき、専門外の教科について正しく指導しなければ、と思うと気が重くなりますが、ポイントを押さえれば、誰でも上手にコメントすることができます。イメージ同定の代表例である「(社会科の)グラフ」の読み取りでは、次のようなことに注意すると上手に特徴を読み取ることができます。

- グラフのタイトルを上手に使う。グラフのタイトルが「日本の工業生産にしめる中小工場と大工場の割合」ならば、「日本の工業生産」「中小工場」「大工場」「しめる割合」という言葉を使うと的確な文が書けます。

- 縦軸、横軸が何かを意識する。横軸が年、縦軸が生産量(単位はトン)など。

- 大きく増えているものに注目し、主語を正しく選びながら、1の「グラフのタイトル」を使って文にする。

- 大きく減っているものに注目し、主語を正しく選びながら、1の「グラフのタイトル」を使って文にする。

- 量が増えているのか、割合が増えているのか区別する。

このポイントを意識しながら、机間巡視をしつつ声掛けをしましょう。3と4の「増えている・減っている」が書けるようになったら、「どのように増えた(減った)」がわかるように、的確に言葉を補えるようにしたいですね。

「増えた」→「急激に増えた」と書けるようになったら、「急激に」のところに赤丸をし、「『急激に』って書けたね。かっこいいね。すごくいいと思うよ」と励ましましょう。

「急激に増えた」→「1960年代から1990年代にかけて急激に増加した」と書けるようになったら、「「1960年代から1990年代にかけて」や「増加した」が書けたね。すごくわかりやすくなったね」とほめて、赤丸をつけましょう。また、声に出してほめ、クラス全体でも「的確な表現をすることが良いこと」だと、評価の視点が共有されるようにするとよいでしょう。用語の誤り等に気付いたら、ポストイットを貼り、「もう一度考えてごらん」「教科書をよく見比べてごらん」と声掛けしましょう。

このように机間巡視をすると、「増えた・減ったはわかっても、割合なのか総量なのかがわかっていない」「用語が定着していない」など子どもたちの課題が見えてきます。それを授業に活かすと、クラス全体の底上げにもつながります。

燕市での講演会には、はるばる泉大津市から視察の先生方がお越しになりました。泉大津市の指導主事に、燕市の指導主事が「RSTは一校ではなく、全校で取組んだほうがいいです。そうでないと、教員は自信をもって読解力に取り組めません。本当はどの学校に異動しても読解力に取り組み続けられるように、新潟県全体、いや日本全部で導入してほしいです」と力説する姿を見て、胸が熱くなりました。

燕市の先生方、本当に有難うございました。

※写真は、具体例同定に取り組んだ生徒のノートから。本人の許可を得て掲載しています。

RSノートと連動した授業案について(尾花沢市)

尾花沢市は今年度から小学5年生から中学生まで、RSTを導入した自治体です。私は、普段から尾花沢市(および山形県)を「読解」の材料としてよく使います。

- 山形は盆地が多く、夏は暑い。

- 山形は盆地が多く、スイカの名産地である。

- 山形は盆地が多く、花笠まつりで有名だ。

「多く」は「多い」の連用形です。「多く」で止める用法を連用中止といいますが、この3つの文の「多く」は、形は同じでも、使う意図がちがいますね。1は「原因や理由を表す」ための連用中止です。3は単に2つの文を並列させています。2はどちらかはっきりしませんが、実は、盆地は朝晩の気温差が大きく、スイカの生育に適しているそうです。(山形県ホームページより)

社会科では、連用中止が多用され、それが、1の使い方なのか、3の使い方なのかを読み分けられるか否かは、社会科の教科書をひとつのまとまった知識として読めるか、それとも羅列に見えてしまうかを大きく左右します。そのような読み方指導を社会科でしているでしょうか。

そんな問いかけから、尾花沢市での講演会は始まりました。

今回の講演会は、尾花沢市教育委員会側からのご希望もあり、「RSノートと授業との関連」を中心にお話ししました。

現在、多くの自治体で「自学ノート」や「自習ノート」の取り組みが広がっています。小学校低学年や中学年は、ドリルや漢字の書き取りなど、指定した宿題をさせることが多いようですが、高学年になると学力差がつき、定型的な宿題をさせることが難しく、「自分でしたいことをやってきましょう」と自主性に任せる自治体が少なくありません。中には、素晴らしい自由研究をする子もいますが、多くの子は、「何をやっていいかわからない」状態に陥ります。

そこで提案したいのが、「RSノート」です。

RSTを受検すると、6つの分野での受検者の結果に合わせた学習アドバイス(フィードバック)が表示されます。この学習アドバイスに従って1年間頑張ってみると、それぞれの分野の苦手な部分が改善し、不安なく授業に参加できたり、自信をもって手を挙げたり、自学自習できるようになります。

一方で、クラス全員の自学ノートをチェックする時間が取れないとか、授業とどのように関連させればよいか、というお悩みも聞きます。

そこで、今回は、具体例同定とイメージ同定の2つの分野について、自学ノートと普段の授業をどのように連携させるとよいかについてお話しをしました。

まず、RSTでDやEの評価がついている児童・生徒(約1/3)は、実は、(算数・理科・社会・英語では)およそ「見開き2ページずつ授業が進む」ということを理解していないことが往々にしてあります。DやEの評価のついた児童生徒に、「今週、社会科はどこまで進みましたか?」と聞いてみてください。答えられない子が大変多いことでしょう。こうしたクラスでは、先生が教科書を使わずに授業を進めていることが多く、中高生の場合、定期試験対策も先生が配布したプリントを中心に行うことが多いようです。

まず、教科書を開く、というところから、授業改善を始めてください。

また、読解力下位の児童生徒では、見開き2ページの情報から、特定の単語を見つけるという視覚による情報検索の力が不十分な子が少なくありません。授業の冒頭で、今日の授業のキーワードになる言葉を、見開き2ページから見つけ出すゲーム(私は「ウォーリーを探せ」と呼んでいます)を30秒してみてください。たとえば、東京書籍の「地理A」p88~89の見開き2ページから「ヒンドゥー教徒を見つけましょう」という課題をします。本文には1カ所出てきますが、それ以外に、資料に2か所出てきます。最初は全員が本文中に見つけることを目指し、最終的には、資料や欄外註も含めて見つけられるようトレーニングをするとよいでしょう。教科書のレイアウトに慣れ、キーワードが目に飛び込んでくるようにすると、授業で問いかけたときの反応がよくなります。また授業の冒頭でゲーム感覚でトレーニングすることで、集中力も高まることが期待できます。そして、当然、今日はこの見開き2ページを学ぶのだな、という心構えができます。

学力テストの結果とRSTを見比べると、特にイメージ同定や具体例同定の能力値が高い児童生徒は学テの結果が良いという傾向が見られます。イメージ同定は、テキスト部分(本文)と資料を突き合わせ、資料のどの部分が本文の根拠になっているかを読み解く力を測っているため、資料が多くテキスト分量も多い全国学テとの相関が高いのは自然なことでしょう。

RSTを受検すると、イメージ同定の分野について、非テキスト情報を読み解く際、「どんなことを日ごろ気をつけて学習すればよいか」のフィードバックが表示されます。それをノートに貼り、実践します。また、子どもたちに届いているフィードバックを教員が把握し、授業に活かします。

まずは、資料の読み方の基本を学年全体で共有し、「資料の特徴を挙げる」活動をグループでさせるときに、観点として共有しましょう。社会科の資料の読み方は、教科書に明記されています。ただし、一朝一夕で身に付くような簡単な内容ではありません。繰り返し実践して、初めて身に付きます。しかも、資料の読み解きは、学年進行で難しくなるので、中高の先生も油断はできません。たとえば、5年生では、算数で割合や%を学びますが、定着しないことで悪名高い単元です。RSTでも、比が出てくると正答率が一気に下がります。にもかかわらず、社会科では、当然のように資料に割合や%が頻出します。算数だけでは身に付かない比や割合の感覚を、社会科の資料の読み方を通じて身に付けるようにしたいものです。ですが、小学校高学年の社会科の授業で、RSが低い子が「肉が多い」のように発言した際、「〇〇に占める肉の量(割合)が最も多い」のように訂正を促す先生はほとんどいません。どの子にも発言させたいがゆえに、授業では訂正しづらくなってしまったいるのでしょう。

こんな風に工夫をしてみてはいかがでしょう。

資料の読み方の基本を箇条書きで紙に書き、資料を読む前には、それを黒板に貼りましょう。そして、その読み方に則って特徴を挙るように指導しましょう。東京書籍の5年生の社会科の教科書では、次のように資料を読むことを奨励しています。

- 図表のタイトルを使って表現する。(例:「一人1日あたりの食べもののわりあいの変化」)

- 縦軸と横軸の単位に気をつける。(例:万t(マントン)と読めるか。総量なのか割合なのか)

- 減っているものや増えているものに注目する。

- 減り方や増え方を適切に学習言語で補う。(例:1960年代に比べて倍増した、急増した)(ダメな例:めっちゃ増えた)

- 多いもの、少ないものに注目する。

- 「〇は×より多い」のように比較対象を明確にする。

- どれだけ多いかを適切に学習言語で表現する。(例:中小工場の数は、大工場より多い。)

- 表現しようとしている対象を正確にとらえる。

- 割合なのか、総量なのかを明確にする。

- 数なのか、生産量なのか、生産額なのかを明確にする。

- 変化しないものにも注目する。

「気づいたことを挙げてみよう」「わかったことを話し合おう」というアクティブラーニングの授業は多いですが、吟味する観点を指定する授業は私の経験上は、残念ながら見た事がありません。資料を「どのような観点で」「どのように表現すればよいか」を学年で共有し、授業でも実践し、RSノートで確認することで、その学年のうちに確実に身に付けておきたい資料の読み取り方を習得できるようになります。

先生方にも「まずは1週間子どもの気持ちになってRSノートをつけてみてください」とお願いしています。どなたも、「やってみると意外に頭を使う」と仰います。先生自身の授業力向上にもきっと役立つはずです。

川南町でRSノート指導、講演を行いました。

宮崎県川南町はRST導入2年目の自治体です。毎年約千人が受検をしています。宮崎大学教育学部と連携し、RSTの結果と学テなどの総合的学力との関係の調査も始めた意欲的な町です。

8月21日に、午前中は町内の5つの小学校と2つの中学校の管理職と研究主任の先生方を主な対象として、RSTの結果をどのように学力向上に活かせばよいかについて、指導助言をしました。

RSTは受検者の読みを可視化し診断するテストです。「読み」は外からは見えないので、他の人がどんな風に読んでいるのか、理解しているのか、知る術がありません。一方、達成度を測るテストやドリルは頻繁に行われるので、子どもたちの多くが、自分の読みの得手・不得手や偏りを自覚しないまま、達成度テストの点数を見て、「自分は頭が悪い」「自分は理数系は苦手」などの(誤った)自己認識を持ってしまいがちです。RSTでは、受検者の読みを可視化し、受検者の特性や発達段階に合わせたフィードバックを返却することで、「今年一年どんなことに取り組めば、もっと巧く読めるようになるのか・授業だけで十分に学ぶことができるのか」を学習者と指導者が共に認識するためのテストです。

午前中は、(相馬市で実践したような)「個別最適化」「自己調整のための」RSノートの活用についてお話ししました。川南町では既に自学ノートを取り入れているので、自学ノートの一環として、RSノートに取り組んでいくことをお勧めしました。小学5年生でまず各自が自分の読みの凸凹を意識し、調整の仕方を小学校で学び、2年かけて基本的な教科書の読みを身に付けておくと、中学校に進学して、突然成績が下がる・勉強が嫌になる、ということを避けることができるのです。

午後は、AI時代だからこそ、RSTで測る「汎用的読解力」「自学自習力」がいかに重要になるかについてお話しをしました。その中で、興味深いエピソードがありましたので、ご紹介します。

「RSTの『イメージ同定力』と総合的学力との間には、0.65以上の高い相関があることが各自治体の報告からわかっています。ですので、どの自治体も『イメージ同定力を上げたい』と仰います。『イメージ同定』の『イメージ』とは、テキスト(文章)以外の情報(非テキスト情報)のことを指します。では、教科書の中で、どんな情報がイメージに該当するでしょう」

この質問に対して、「絵」という答えが出た後、なかなか手が挙がりません。ようやく「グラフ」と「表」を挙げてくれる先生がいました。

他にどんな『イメージ』があるか。みなさんもぜひ考えてみてください。答えは「続き」へ。

他には、こんなものが『イメージ』に該当します。

地図、年表、写真、図形、テープ図や数直線、数式、概念図(三権分立の関係など)、楽譜

いかがでしょう。「え、数式もイメージなの?」と思われるかもしれませんが、「教科書に登場する、文章以外の情報」に該当しますね。このように考えると、「イメージ同定力」が総合的学力に直結することにうなづく方が少なくないことでしょう。しかも、写真や絵が多かった小学校中学年までの教科書は、高学年になるに従って多様な『非テキスト情報」が増加します。複数の非テキスト情報を根拠にしながら、本文を読み解くことが高学年以上では求められるのです。それは子どもたちにとって大変なことです。RSTを活用して、どの子も自信をもって中学進学・高校進学できるようにしたいですね。

それには、まず教員が率先して、教科書が、テキスト情報、非テキスト情報を駆使して、総合的にどのように情報を伝えようとしているかの「仕組み」を理解することから始めましょう。

相馬市教育委員会で「RSノートづくり」の研修を行いました

教育のための科学研究所では、今年度からRST受検後に返されるフィードバックコメントが一新されたことを受け、リーディングスキルと学力を伸ばしていくための「RSノートづくり」を、受検した自治体や学校にご紹介しています。

今回は、6月28日(水)、第2回相馬市公立学校研究指導員会において、当研究所の上席研究員 目黒朋子 が「RSノートの活用方法 ~受検結果を個別最適な学びにつなげる~」と題し、「RSノートづくり」についての研修を行いました。

※「RSノートづくり」についてはこちらを参照

その後、相馬市立桜丘小学校の加藤政記教頭より、「読むために書く活動の充実とRSノートへの挑戦 ~家庭学習という作業からの脱却~」と題したお話がありました。

桜丘小学校での教育は、一つひとつがRSを意識して行われており、授業はもちろんのこと、子どもたちのプリントやテストに対しても先生方は常にRSの視点でコメントを返しています。RSが文化として根付いている学校と言えるでしょう。

さらに、桜丘小学校では、家庭学習の「さくらっこ自学メニュー」をRSの視点で見なおし、RST受検後すぐに「RSノート」を実施できるよう準備を進めているとのことでした。

研修を受講した先生方からの感想は以下の通りです。

〇RSノートの演習を通して、相馬市が今年度重点としている家庭学習の「5分復習・1分予習」と「RSノート」を関連づけて実施できるのではないかと思った。

〇RSノートをまずやってみようと思った。その前に、フィードバックコメントをしっかり読み、子どもたちの実態を確認していきたい。「ちりも積もれば山となる」の気持ちでやっていきたい。

〇本校では、朝学習に「RSタイム」を設定し、家庭学習は「家庭学習の手引き」で示している。しかし、子どもたちは与えられるままに取り組んでいるだけで、自ら学ぶ意識や方法をもっていない。RSノートを用いて、RSTの受検結果を個別最適な学びにつなげることで、教師が提示しなくても自ら学ぶ子どもたちに育成できるのではないかと思った。他の教員の協力を得ながら自校化を図っていきたい。

〇教員が子どもたちの結果を把握するだけでなく、結果をどう生かすかについて、RSノート作成を通して、個への指導方法や視点を知ることができ、良かった。教科書の読み取り方は、今後も解像度高く行っていきたいと感じた。

〇RSTの結果を学校全体としての授業改善に生かすことはしてきたが、「個別最適な指導」には活用できていなかった。学校としてすぐに取り組んでいきたい。

〇目黒朋子先生のRSノートの取組についてのお話をうかがい、おもしろい取組だと思った。授業では、日々RSの視点で授業を行っているが、それだけでは足りず、家庭学習でもRS向上に向けて何か取り組めないかと思っていたので、ぜひやってみたいと思った。

〇RSノートの有効性が分かった。自校化していくために、予習・復習とどうつなげるのかを学校で話し合っていきたい。桜丘小学校のように、自学メニューとつなげていきたい。

板橋区でRSTの結果の活用方法と「RSノート」の指導をおこないました

RSTでは、2023年度、評価とコメントを一新しました。(能力値の考え方は変わりません。)特に注目していただきたいのが「コメント」です。それぞれの受検者が「今日からどんなことに取り組めばよいか」が具体的に書かれています。

来年、再来年とリーディングスキルと学力を伸ばしていくための「RSノートづくり」を、受検した自治体や学校にご紹介しています。今回は板橋区の研究主任の皆さんを対象に、研修を行いました。

RSTを受検すると、RSTの6つの項目に関するコメントが受検者にフィードバックされます。学校でも、その内容を把握することができます。このコメントを使って、受検した児童生徒がRSノートを作ります。

まず、最初の方のページにRSTの6つの項目に関するコメントを糊で貼ります。これが、診断に基づく「それぞれの児童生徒が取り組むとよいこと」です。1日に6つの項目をすべてやろうとしては大変です。月曜日は係り受け解析と照応解決、火曜日は同義文判定、のように曜日ごとに取り組むことを決めて5日で6項目を満遍なくやるのもよいでしょう。あるいは、まずは係り受け解析のコメントに全員で取り組み、それができるようになってからは、曜日ごとに1つずつする、というのでもよいでしょう。学校やクラスの実態に合わせながら、1年間をかけて、すべて「できるようになる」ことを目指します。

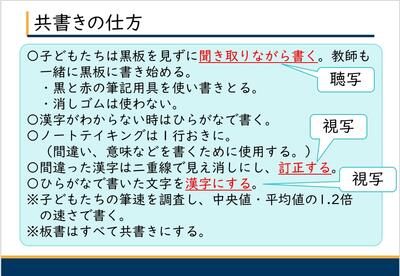

たとえば、係り受け解析(DEP)や照応解決(ANA)で課題があるときには、音読と視写に取り組みましょう、というコメントがつきます。どんなやり方で取り組むかは、診断結果によって変わります。ただし、かかる時間は5分程度です。

この日は、先生方に持参の教科書を使って、1週間分のRSノートを作ってもらいました。小学校では全教科を担任の先生が教えますが、中学以上はそうではありません。他の科目の教科書を視写してみて、「こんなに難しいの?」と驚かれる方が少なくありませんでした。RSノートを初めて体験してみての、率直な感想が交わされ、多くの質問がありました。

「(デジタル化が進んだ今でも)音読と視写ですか?」「中学生に音読ですか?」との質問がありました。

「今だからこそ」と私たちは考えています。

デジタル化が進んだことによって、家庭では本と新聞が消えました。また同じテレビ番組を家族で見ることも減りました。子どもたちが確実に手に入れることができる字が書いてある文書は、教科書だけ、という家庭も少なくありません。子どもたちが、説明文の書かれ方や読み方に慣れるためにも、各種の教科書を音読し、言葉や言い回しに慣れてほしいのです。その力が、先生が授業中にする説明を「耳で聞いて理解できる」ことにつながります。

また、小学校に比べて中学校の教科書は一気に抽象度が上がることが私たちの研究からわかっています。小学校の国語の教科書を音読できたからといって、中学校の地理の教科書もすらすら音読できるとは限りません。ぜひ、中学生にも高校生にも音読を勧めてください。

かつての学校のように、全員が同じ教科の同じ箇所を音読・視写するのではなく、それぞれの得意不得意に合わせて、様々な教科の教科書を音読・視写するとよいでしょう。社会科と理科、国語と算数・数学では、言葉も言い回しも違うからです。

「数学の教科書を音読して意味があるんですか?」との質問もありました。

音読させてみると、中学校や高校の数学の記号を正しく読めない生徒が少なくないことに気づくでしょう。数学の式を正しく読めないということは、先生が授業中に口頭でする説明を聞いても、頭の中で式につながっていない、ということになります。

「担当以外の科目をやってきたときに、どう指導してよいかわからない」との声もありました。

RSノートは、子どもたちが自己調整能力を身に付けるための自学自習用のノートです。指導しなくては、と身構えるのではなく、励ましてあげてください。惰性でやっている雰囲気が出たら「理科にも挑戦してみよう」「がんばってよく身に付いたね。次のコメントに進んでみよう」など、挑戦を促してください。質問があったら、「数学の先生に質問してみるといいよ!」と明るく送り出してあげてください。

「RSノートをチェックすることで、教員の多忙に拍車がかかるのでは?」とのご懸念もありました。

実は、教員の多忙の原因の大きな部分は、児童生徒が説明文を読み慣れていないことにまつわることが少なくありません。

昭和の時代であれば、「おたより」で持ち物を指定したり、行事の集合場所・集合時間を指定しておけば、ほとんどの子がそのように行動してくれました。「時間割」を渡したにもかかわらず「明日は何をもってくればいいですか」と真顔で聞くような生徒は、いなかったでしょう。高学年になれば多くの子がHBでノートを取れました。だからこそ、45人学級でも学級運営が成り立っていたともいえます。子どもたちを取り巻く環境が激変する中、徐々に、説明が伝わる子とそうでない子の差が開き、教員の多忙に拍車をかけた面があります。リーディングスキル向上に自治体と学校全体で取り組んでいるところでは、(1)中学生全員が50分の授業に集中し、ノートを書くことができている、(2)授業が成立するようになった、(3)「おたより」を読めるようになり、明日の準備ができる子が増えた、などの報告が相次いでいます。RSノートをすることで、それだけの改善が見込めるのであれば、試してみる価値はあるのではないでしょうか。

※音読と視写以外にはどんなコメントがついているかは、RSTを受検して結果をダウンロードしたときについてくる5段階評価コメント一覧のPDFをご覧ください。

富山県立山町教育委員会で講話を行いました

12月2日(金)に立山町教育委員会主催の「読み解く力」向上研究会が立山町立雄山中学校を会場として開催され、当研究所上席研究員の目黒朋子が講話を行いました。

立山町では、今年度から「『読解力』向上3か年プログラム」を開始し、児童・生徒の読解力の向上に取り組んでいます。

今回の「読み解く力」向上委員会では、まず雄山中学校の二人の先生による、国語科3年生の公開授業が行われました。

単元名は、「自らの考えを-対象を評価し、多様性の中で自分の考えを確立する-」です。

松原仁著「人間と人工知能と創造性」と羽生善治著「人工知能との未来」の二つの論説文を題材として、これらの論説を三つ観点から読み比べ「ワールドカフェ方式」の対話手法を用いて、自分の考え(班の考え)について根拠を基に伝え合うという学習活動です。

学習指導要領の「精査・解釈」に相当する「批判的な読み」を実践する非常に意欲的な授業でした。

その後、目黒から「リーディングスキルを活用した授業づくり~教科書を読み解く~」と題して、RSの6分野7項目をどのように授業に落とし込んでいくかについて話をいたしました。

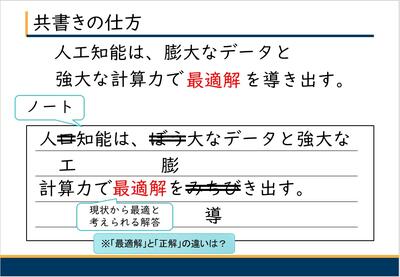

ワールドカフェ方式の授業では、記録者の書くスピードが「話すこと」に追い付かず、スムーズな話し合いが困難な場面も見受けられたので、共書き(聴写・視写)についても話をいたしました。

11/23の活動報告記事 に当研究所所長の新井紀子が書いたように、意欲的・発展的な授業でなくても、リーディングスキルは、工夫によって上げることができます。頑張って計画した特別な授業より、むしろ日々の「ふつうの授業」が大切です。

例えば、今回の授業で使用した生徒のワークシートを見てみましょう。

Q:人間がすべきことはどんなことか。

A:今後どのように対応するかを考えていくこと。

この生徒の答えは、文になっているでしょうか。教科書の本文では主語や目的語が省略されていることがあります(ゼロ照応)。省略されている本文のまま書き抜きすると「何が何に」の部分が抜け落ちてしまいます。

この答えもその一つです。常にアウトプットした文が文として成り立っているかを考えさせる(係り受け解析)、他の人の文と自分の文が同じ意味なのかを考えさせる(同義文判定)など、小さな積み重ねを大切に指導していくことが重要です。

さらに、ワークシートの質問文にも工夫が必要です。

Q:人工知能をうまく活用するとはどういうことか。

この質問文に相当する段落には、「また」という接続詞が使われているので、RSの高い生徒は、「また」を並列ととらえて理由を2つ書き表すことができますが、RSの低い生徒は、「また」を読み取ることができず理由を1つしか書けません。

このような場合には、質問文の中に「人工知能をうまく活用するとはどういうことか2つ書きなさい。」など、いくつ答えればよいのかわかるようにして、RSが低い生徒でも自力で解決できるような工夫が必要です。

また、授業をデザインする時には、生徒の実態を把握しながら、学習活動の中で「間違えた→なぜ間違えた?→こうすれば間違えない」というサイクルを作り出すことも必要です。

前述の「また」の場合で考えてみると、『理由を1つしか書けなかった→接続詞「また」を読み飛ばした。「また」が並列の記述であることが分からなかった→今回、「また」は並列の記述であることが分かったので、次回から「また」に印を付けるなどして、読み間違いに気をつける』というサイクルになります。

このようなサイクルを毎時間くり返すことにより、生徒は読解のための正しいスキルが身につけることができ、さらにはいろいろな場面でそれを活用することができるようになります。

時間はかかるかもしれませんが、学校全体で(市町村全体で)RSを意識した授業を毎時間行っていくことが読解力向上の一番の近道となるでしょう。

新潟県燕市で講演・講評を行いました。

新潟県燕市では、令和3年度から市内全小中学校において、汎用的基礎読解力の診断のためにRSTを導入しています。

2022年11月22日に燕市教育委員会主催の「令和4年度 読解力育成プロジェクト全体研修会」が燕市立燕西小学校を会場として開催されました。まず、開催校である燕西小学校の6年生の算数において、特に「イメージ同定」を意識した授業として、「同じ形ってどんな形?~暮らしに生かす拡大図と縮図~(全 12 時間)」の仕上げに相当する発展的な授業が展開されました。市内すべての小中学校から多くの先生、教育長はじめ教育委員会の指導主事が見守る中、体育館で授業が始まりました。

燕西小学校では、毎年、小1~小6が班をつくり、遠足をします。同じ起点と終点ですが3つコースがあります。そのコースのうち「田んぼコースが一番長いらしい」ということを児童は実感(時間がかかる、疲れる)などから感じています。それが本当かどうかを地図の縮尺を用いて確認し、「どれだけの道のりの差」があるかを数値として確認するという大変意欲的な内容でした。

児童の「実感」とこれまで学んできた「縮尺」をつなげることにより、「縮尺で考えることの良さ」を実感させるという意味では、「考える力を育てる」「算数・数学の考え方の良さを実感する」という学習指導要領の目的に合致した、内容の濃い授業です。ただ、イメージ同定と推論の力はもちろんのこと、作業に集中力が求められる授業であることに注意が必要です。

1.地図上のジグザグの道を線分に区切り、コンパスで取り、直線上に移すには、コンパスの使い方の習熟が必要。

2.「どこまでは測り済みで、どれはまだ測っていないか」をチェックする注意深さが必要。

3.地図が1万9800分の1の地図だったため、「本当の長さ」を計算するには3桁以上の掛け算の能力が必要。(学習指導要領外)

3については最初から電卓またはタブレット上の電卓を使うか、2万分の1の地図を用いることで3桁どうしの掛け算を回避できるようにする工夫があるとよいでしょう。

さて、講演では「リーディングスキルに着目した授業づくり」というお話をさせていただきました。

「すべての児童(生徒)にとって、すばらしい授業」というのは存在しません。たとえば、RSTの能力値が4~5に固まっているような学校では、上記のような授業はまさに児童にとって「算数の良さ」を実感できる授業になることでしょう。一方、RSTの能力値が2.5を平均として分布しているような場合は十分な効果が得られないかもしれません。

リーディングスキルを「伸ばす授業」というのは、能力値が1の子を2に、2の子を3に、3の子を4に、4の子を5に上げ、平均を上げつつ分散を小さくする授業です。自分のクラスの子のRSTの能力値を把握した上で、「全員が手を挙げられる問題を3つ」「半数が手を挙げられる問題を2つ」「能力値が一番高い層が手を挙げられる問題を1つ」準備し、一斉授業の中で、それぞれが確実にRSを昨日より今日、今日より明日、少しずつ上がるような授業を目指すのが、(地味ではあるが)最も効果があるのではないか、というお話をしました。

※「問題」というのは、根拠をもって解決されるべき問題を意味します。(例:「軽井沢の6月の平均気温は何度ですか?」(雨温図を読む、イメージ同定)、「ゆうなさんは『土地の高いところでは、気温が低くなる』と言っています。どのグラフを見てそう言っているのでしょう?」(雨温図を読む、イメージ同定)) 「感じたこと・思ったことの表出」は上記の「問題の数」とは別でお考えください。

意欲的・発展的な授業でなくても、リーディングスキルは、工夫によって上げることができます。頑張って計画した特別な授業より、むしろ日々の「ふつうの授業」が大切です。教科書見開き2ページの本文・資料を最大限活用しましょう。文の基本構造の把握が弱い子には、本文の構造の確認を(文法的に、ではなく自然に)確認してください。DEP、ANAはできているが推論が弱い子には「〇行目に・・・と書いてあるね。なぜだろう」のように根拠を聞きましょう。その際、根拠としてまずは教科書に書いてあることを挙げられるようにしたいですね。(もちろん、児童の実感や経験とつなぐ活動も大切ですが。)そのような実践ができている学級では、「今日学習する教科書のページ」を全員が開いており、先生が質問をすると、教科書から答えを探そうとするので、どれだけ日々の実践ができているかが一目でわかります。

RSTを導入していらっしゃる他の自治体でもご参考になれば幸いです。

大阪府和泉市で講演を行いました

10月27日(木)に大阪府和泉市で開催された「令和4年度 第2回 リーディングスキルテスト活用研修会」において、当研究所主席研究員の菅原真悟が研修会講師を務めました。

研修会はオンラインで開催され、市内の小中学校の先生方の参加がありました。

和泉市は今年度、中学生と先生方がRSTを受検し、その結果を分析・活用し、授業改善・学力向上をめざしています。

研修会では、当研究所代表理事・所長の新井紀子の『AIに負けない子どもを育てる』の10章「大人の読解力は上がらないのか?」をもとに、読解力を身に着けることの重要性について解説を行いました。

そのうえで、今回のRST受検結果の分析をもとに、生徒が抱えている課題について説明し、生徒の読解力を高めるために、教員がどのような点に注意して教科書を読んで授業を行えばよいのかを解説しました。

F-labo 9月例会を開催しました(rst-laboふくしま)

9月24日(土)にrst-labo ふくしま(通称:F-labo)の9月例会が郡山市労働福祉会館で開催されました。

今回のF-laboでは、相馬市立桜丘小学校の加藤政記教頭より、今年度4月に赴任してからの様々な取組を「RSを視点にした授業改善と読解力向上の取組 ~とにかくいろいろやってみる~」と題してお話しいただきました。

4月からの6カ月間、加藤先生は以下の6つについて取り組まれてきたそうです。

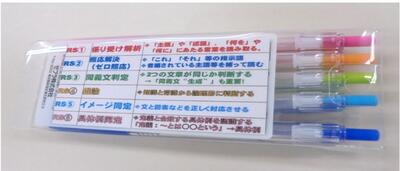

1 RSTガイドブック・RSペンの作成

転入職員に対し、RSTへの理解を図るために、RSTのテスト設計や6つの問題タイプが分かるガイドブックを作成し配布した。6つの問題タイプを色分けし、カラーボールペンで教材研究する。

←RSペン

2 チャレンジタイム(視写)の取組

朝の帯時間を活用し、視写に取り組む。3分間で、正確にたくさん写すことを条件とする。誤字・脱字の確認をし、何文字書くことができたかを振り返る。視写を通して「時間内に書くこと」を意識させるだけでも、授業でめあてを書くときに全員がそろって書き終えることができるようになってきた。

(2年生の目標文字数は100文字。1回目平均77.4字。9/22現在、平均98.9文字)

3 学力向上推進委員会だより

相馬市研究指導員会の内容や、校内授業研究会の成果と課題等について、この便りを通して全職員で共有する。

4 その他(掲示物・新聞活用)

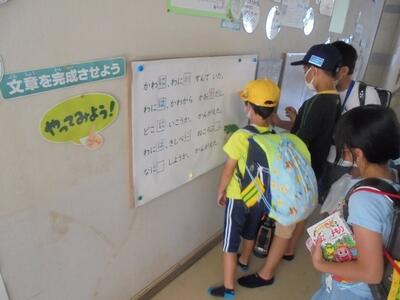

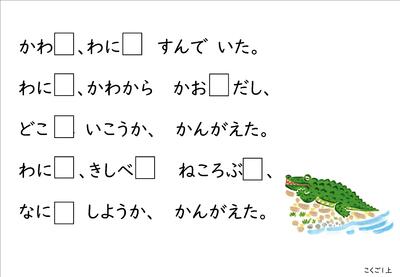

作成したRSやってみましたシートを印刷室に一覧で掲示し、授業改善につながるヒントを得ることができるようにする。RSを子どもたちが意識できるような掲示を作成する。小学生新聞の記事を要約させ、丁寧にフィードバックする。テストや家庭学習においても、授業で学んだ読みのスキルを活用して読めているかを確認し価値づけしていく。

←廊下の掲示物に挑戦している児童たち

「て」「に」「を」「は」「へ」「が」等の文字を マグネットで貼れるようにしておく。

5 授業研究会の実施

授業公開等の事前検討会では、教科書の内容を、それぞれの教員がRSの視点で教材分析をする。6つの問題タイプを色分けし、教科書のコピーに書き込むようにする。それぞれの教材分析を比較検討することで、先生方のRSの理解と教科書を読む精度が高まるようにする。

6 今後の取組(RSウィークの設定「互見授業週間」)

授業参観し、授業の中にある「リーディングスキル」を見出だし、気付いたことを授業者にフィードバックする。→RSへの理解を深める。

加藤先生の発表には、RS向上に結びつく数多くのヒントが散りばめられていました。それぞれの学校で取り入れられることを、今日から始めてみませんか?

燕市教育委員会で講演を行いました

8月8日(月)、燕市教育委員会の「研究主任会」において当研究所上席研究員の目黒朋子が講演を行いました。

今回の講演では、教員がRSTの6分野7項目を使って解像度高く教科書を読むとはどういうことなのかをワークショップを通して先生方に体感していただきました。

使用した教科書は、教育出版「中学社会 地理 地域に学ぶ」の168~169ページと、東京書籍「小学5年社会 わたしたちの生活と食料生産」の116~117ページです。

※ 教育出版「中学社会 地理 地域に学ぶ」の模擬授業については、当ウェブサイトのこちらをご覧ください。

先生方が普段何気なく読んでいる教科書ですが、「その一方の「その」とは何を指していますか?」、「食品廃棄量と食品ロスは同じ意味ですか?」など、あらためて問われると、ほとんどの先生方が戸惑います。そこで、教科書見開き2ページをどのように読み解くか、読み解く際にはRSTのどのスキルを使うのかなど、具体的に例を示しながらワークショップを進めていきました。

【受講者の感想】

・ワークショップの中で、教師自身が「文章を正しく読み取れていないこと。」「小学校の教科書に出てくる語句の意味を正しく理解していないこと。」を実感した。

・「解像度高く教科書を読む」ということがどういうことか、難しかったが、非常によく理解できた。

・本時の目標を達成させるためにどうアウトプットさせるかを意識しながら授業を進めることで、読解力は育まれていくと感じた。

・児童の読解力の前に、教師自身が教科書を6分野7項目の視点で読み込むことが必要であると改めて気づかされた。

・今まで以上に児童の視点で教科書を読み、RSTを意識した授業づくりに励んでいこうという気持ちが高まりました。

・教師が脳に汗をかいて授業の準備することが、子どもたちの可能性につながっていくことを教わりました。

富山県立山町教育委員会で講演を行いました

7月29日(金)富山県立山町町民大ホールで開催されたRST解説会で、当研究所主席研究員の菅原真悟が講演を行いました。解説会は、密にならないように町民大ホールで開催され、町内の全小中学校の先生方およそ130名の参加がありました。

立山町では、今年度から「『読解力』向上3か年プログラム」を開始し、児童・生徒の読解力の向上に取り組んでいます。

解説会では、まず読解力を身に着けることの重要性について、菅原の体験をもとに解説を行いました。

そのうえで、小学5年生から中学3年生全員が受検したRSTの受検結果から、どのようなことが読みとれるのかを報告いたしました。

また、児童生徒の読解力を高めるために、教員がどのような点に注意して教科書を読めばよいのか、普段の授業でどのような点に気を付ける必要があるかを、社会科の教科書を例にとって解説しました。使用した教科書は東京書籍の『新しい社会歴史』122~123ページと、東京書籍の『新しい社会地理』の58~59ページです。係り受け(主語と述語はどれか)や照応(指示詞が指すものは何か/省略された語句は何か)を意識して読むことや、児童生徒にとって親密度の低い語句に注意することなどのポイントをお伝えしました。

質疑応答では、当初予定の時間を超過するほど質問があり、先生方の関心の高さが感じられました。