活動報告

RSTを導入した企業で研修を行いました。

4年前からRSTを社内研修の一環として導入している上場企業において、中間管理職の方を対象とした研修を行いました。

中間管理職は、部下から上がってくる日報・週報・報告書・企画書・設計書、外部から届いた仕様書・報告書・提案書など大量の「文書」に目を通します。「内容が伝わらない、わかりにくい文書」の割合が多いと、意図や内容を書いた本人への聞き取りや文書添削に多くの時間を割かざるを得ません。そのことが、中間管理職の忙しさに拍車をかけ、生産性向上を阻む隠れた要因になっています。テレワークやDXを進めようとする中で、まさにそこがボトルネックになっている、と悩む組織は少なくないのではないでしょうか。

上場企業のホワイトカラーの圧倒的多数は大卒です。説明文の書き方くらい、学校で学んでいるはず、と思われるかもしれません。しかし、中高では説明文を書く機会はほとんどありません。大学では成績評価のためのレポートはあっても、朱入れや書き方指導までは手が回りません。理系の場合、各研究室で論文指導が行われていますが、年々就職活動期間が長くなり、十分な指導ができないのが現実です。

「内容が伝わらない・わかりにくい文書」に対して、「これでは意味がわからないだろう」「SNSばかりやっていないで、もっと新聞や文学を読め」といった叱責や、逆に、上司が全部書き直してやる、といった対応では、部下はどう修正すればよいのかがわかりません。

今回は、「文章苦手克服のための20時間トレーニング」と題して、(インセンティブがある部下であれば)20時間程度で書き方の向上が見込める具体的かつ定型的指導の方法を伝授し、ご好評いただきました。

実際に「わかりにくい文書」を見せて頂きましたが、RSTの結果と相関しているところが大変興味深かったです。

北海道八雲町教育委員会で講演を行いました

7月27日(水)、『令和4年度八雲町確かな学び推進会議「八雲町学びセミナー」』において当研究所上席研究員の目黒朋子がオンラインで講演を行いました。

八雲町教育委員会では昨年度より小学6年生から中学3年生まで(今年度は小学5年生から中学3年生まで)悉皆でRSTを受検しており、今回の講演は、昨年度に引き続き行われたものです。

講演では、まず、昨年度と今年度の受検結果を比較したデータ分析について説明を行いました。

すべての学年で能力値に伸びがみられましたが、箱ひげ図を見ると、それぞれの分野の分散が大きいことが分かりました。

苦手分野(5段階評価の1)を持つ児童生徒がいることも考え合わせると、分散を少なくし、中央値をあげていく必要があることも分かりました。

講演では、学年ごとの分析結果について解説しましたが、児童生徒の個別のデータについても各種学力調査の結果とRSTの受検結果の相関を見るなど、分析結果を指導の改善に反映させていくことも重要であることをお伝えしました。

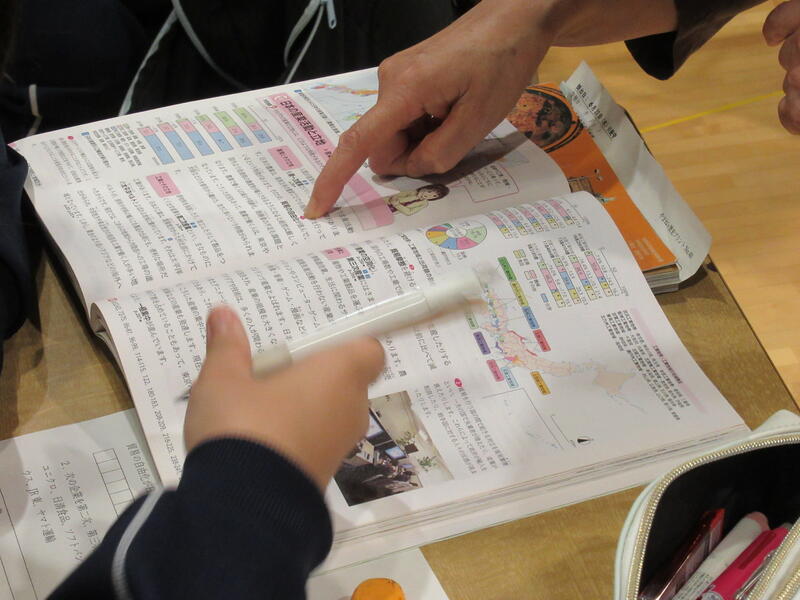

次に、板橋第二小学校の山田禎文先生が考案した授業案をもとに、リーディングスキルを活用した授業づくりについて説明を行いました(下記リンク先参照)。

使用した教科書は「小学社会5」(教育出版)の156~157ページです。教科書見開き2ページには、本文だけではなく、写真やグラフなどの資料、問い、コラムなどが載っており、それらの多様な情報を本文と結び付けて読み解く必要があります。

大学共通テストにおいても、あらゆる科目で図や文章などの複数の情報を踏まえて関連を読み解く問題が増えています。小学校の段階から、教科書見開き2ページの内容をリーディングスキルを使って読み解き、自らの考えをまとめていく訓練が必要であることは言うまでもありません。(参照:板橋区学びのエリア「板橋のiカリキュラム開発重点校」研究授業が実施されました。)

リーディングスキルは学習の基盤となる“学習スキル”の一つです。児童生徒がリーディングスキルを生かして問題解決できる授業づくりを「教科書」を使ってすべての教科で取り組むことが重要であることをお伝えしました。

最後に、目黒から、ねらいを考えずに、子どもと同じ気持ちで教科書の文章に向かい、教員一人ひとりが「教科書を使い倒す授業」を改めて考えることを日々の授業づくりの中で行ってほしいとアドバイスしました。

○板橋区学びのエリア「板橋のiカリキュラム開発重点校」研究授業が実施されました。(2020年12月5日)

いわき市総合教育センターで講演を行いました

7月25日(月)、いわき市総合教育センターの「授業改善講座」において当研究所上席研究員の目黒朋子が講演を行いました。

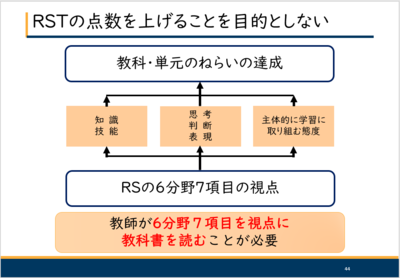

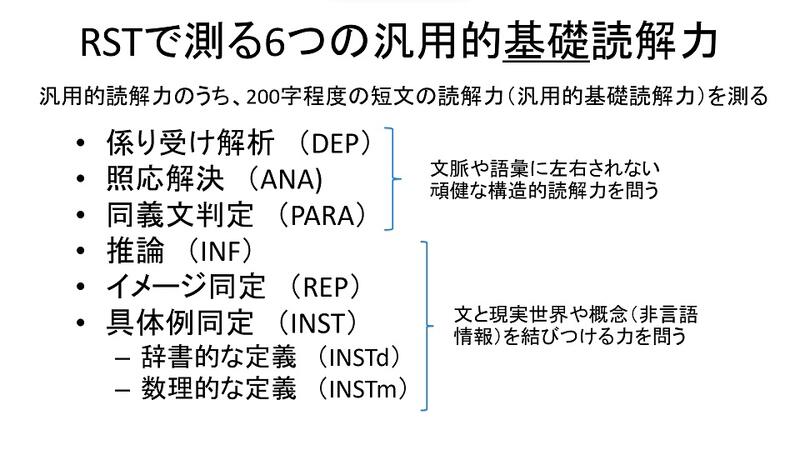

講演では、「リーディングスキルを育むための授業づくり」と題し、RSTの6分野7項目についての説明と、目黒が主宰している「rst-laboふくしま(通称:F-Labo)」での様々な実践発表を例に、「リーディングスキルを活用した授業づくり」とは具体的にどういうことなのかをお伝えしました。

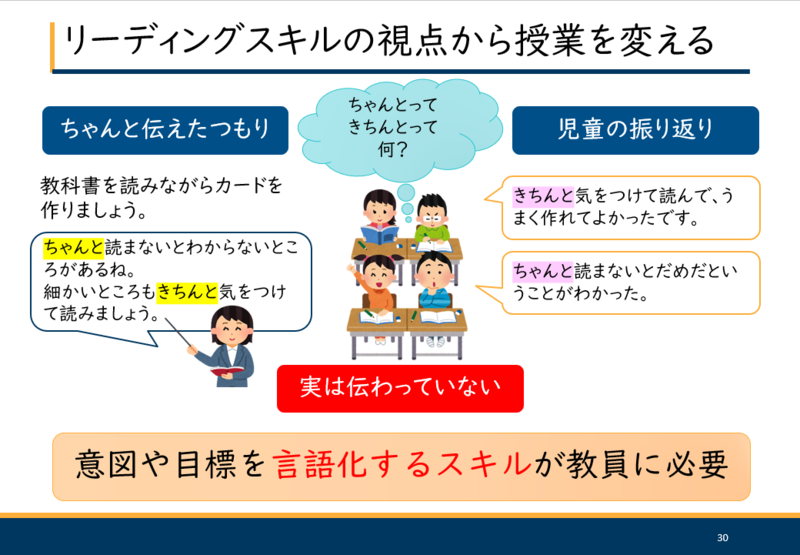

そして、教員が教科書の文章やグラフや図をRSTの6分野7項目の視点で読むことは、「子どものつまずきや困難さを予測できる」⇒「教員の指示や発問が変わる」⇒「授業が変わる」という授業改善に結びつくことをお伝えしました。

講演の後には、「授業づくりワークシート」(福島県教育庁義務教育課「リーディングスキル向上実践事例集」より)を使ったワークショップを行いました。

先生方には、実際の教科書を読み、「授業づくりワークシート」の「親和性の低い(なじみのない)言葉」、「音読の際の注意点」、「RST(6分野7項目)の視点」の各項目に落とし込んでいくという作業を行っていただきました。

今回の講座の「めあて」は、「脳に汗をかく」というものでしたが、「久しぶりに頭をフル回転させ、脳に汗をかいた。」、「教科書の活用の仕方も理解できた。」、「まずは自分自身が解像度高く教科書を読めるようにしたい。」、「演習を行うことで、読み解く際の子どもの立場からのつまずきがわかった。」、「リーディングスキルについてさらに学びたい。」、「新井紀子先生の著書を読んでみたい。」などの感想が寄せられました。

当日の様子は、いわき市総合教育センターのウェブサイトにも掲載されています。

○いわき市総合教育センター

授業改善講座「リーディングスキルを育むための授業づくり」

島根県立横田高等学校で講演を行いました

6月27日(月)に島根県立横田高等学校において、当研究所上席研究員の目黒朋子が「AI時代に求められるリーディングスキルとは」と題した講演を行いました。

横田高校では、学校全体で読解力の向上のための体制づくりを行い、すべての教科でRSTの結果分析に基づいた学習指導を行っていくという計画のもと、昨年度は1・2年生が、今年度は全学年の生徒と先生方がRSTを受検しました。

講演では、まずAIの特徴やRST開発の経緯をお話し、AI・DX時代になぜ読解力が求められるのかを昨年度の数学の共通テストを示しながら説明しました。また受検結果の分析方法を紹介するとともに同校の生徒の結果について、具体的にデータをグラフに表し解説しました。特に、分散が大きい分野については、日々の授業の中で読解力を育成する観点を入れて授業を行い、分散を小さくし平均を挙げていくことが大切だとお伝えしました。

次に、教員が「解像度高く教科書を読む」ということはどういうことなのか、実際の教科書の文章を提示して、RSTの6分野7項目のどのスキルを使って読めばよいのかをお伝えしました。また、教科書は教科による独特な表現もあり、生徒によってそれが読解を困難にしている可能性があります。特に、高校の場合には、先生方の専門性が高くなるため、他教科の教科書を読むことは少なく、生徒の困難さを理解できない可能性があることもお伝えしました。

最後に、板橋区教育委員会や福島県教育委員会で実践されている、授業実践事例について紹介し、授業をRSの視点で構築していく具体的なイメージを持っていただきました。そして、生徒の実態に寄り添いながら、「間違えた」→「なぜ間違えた?」→「こうすれば間違えない」の流れをスキルとして身に付けさせ、その指導を積み重ねていくことが、頑健な汎用的読解力の育成のためには重要であることをお伝えしました。

早速、先生方は職員室に来室する生徒への言葉掛けを話題にして、「意味が一意になっているか。」、「生徒に最後まで言葉を言わせているか。」など、まずは教員が言葉に敏感になる必要性があると話し合っているとのことです。

F-labo 6月例会を開催しました(rst-laboふくしま)

6月26日(日)にrst-labo ふくしま(通称:F-labo)の6月例会が郡山市安積総合学習センターで開催されました。

F-Laboでは、福島県内の小学校から大学まで多くの先生方がリーディングスキルについて自発的に学び合いを行っています。現在はコロナ禍のため、オンラインによる配信も行っており、県外から参加してくださる先生方も増加しています。

今回のF-laboでは、RSTへの取組について、3つの教育委員会から発表がありました。

最初に、塙町教育委員会の有馬光一指導主事から、「リーディングスキルに関する塙町の取組」と題してお話をいただきました。塙町でリーディングスキルに関する取組が始まったのは、秦(しんの)教育長が令和元年の全国町村教育長会議で当研究所所長・新井紀子の講演を聞いたことがきっかけだったとのことです。

その後3年間、すべての小学校・中学校でRSTを受検し、その分析に基づく学習指導を行っています。町全体が一枚岩となって取り組んでいることにより、徐々に成果も上がってきており、全国学力学習調査やRSTの結果にも表れてきているとのことでした。また、RSTを受検したメリットとして、

・エビデンスデータを全学年持ち、共有できる。

・全教科、全教科書でRSを意識した取組ができる。

・授業改善に取り組んでいく際、教科の壁を越えてRSの視点で話し合うことができる。

などを挙げられ、塙町では今後も各園、各小・中学校の教職員が一丸となって子どもたちのリーディングスキル育成に取り組んでいきたいとのことでした。

次に、西会津町教育委員会の五十嵐正彦学校教育アドバイザーから、「西会津町における読解力(RS)向上の取組」と題してお話をいただきました。

五十嵐先生は、西会津中学校の校長時代から4年にわたり読解力向上に関わっており、試行錯誤を繰り返しながら以下の3点を中心に読解力向上に向けて取り組んできたとのことでした。

1 「RS」を意識した授業の実践

・全教科でRSを意識した授業を実践する。

・各教科の年間指導計画にRSを明記する。

2 「認知機能」を育てる「朝トレタイム」の実施

・ゴグトレ(覚える・数える・写す・見つける・想像するための認知機能を強化するトレーニング)を朝の5分間で実施。

3 「熟読」を核とした「読書活動」の実践

・「ビブリオバトル大会」の実施⇒令和3年福島県大会で優勝

授業では、本来授業のねらいを達成することが第一の目的です。そのため、ねらいを達成しつつRSも向上するのが理想です。3年間実践していく中で、「RSを意識した授業を行うことで生徒の理解が深まって」さらに「そのような授業の積み重ねによりRSも身についている」ことを実感しているとのことでした。令和3年度からは、中学校だけではなく、保・小・中を通した読解力育成に取り組んでいるそうです。

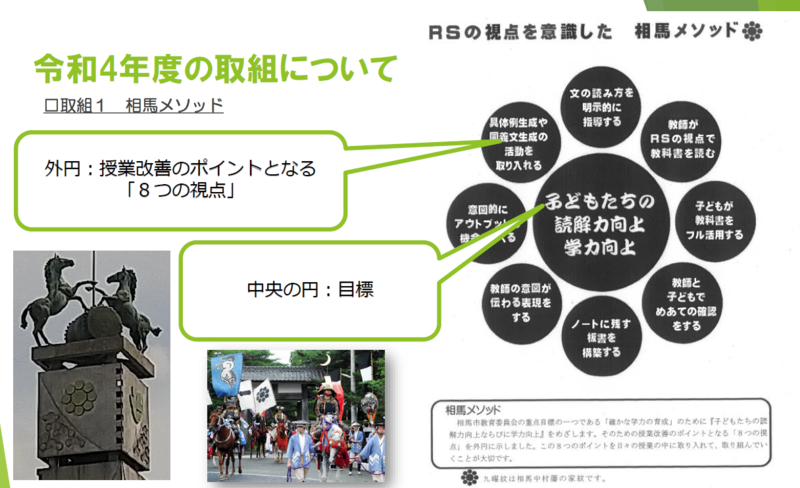

最後に、相馬市教育委員会の青田雅子指導主事から、「令和4年度 相馬市の取組について」と題してお話をいただきました。今年度の相馬市教育委員会の取組は以下の通りです。

・「相馬プラン」で今年度の取組を示す。

・「相馬メソッド」により、子どもたちの読解力向上と学力向上のために必要な、授業改善ポイント(8つの視点)を示す。

・「授業お役立ちシート」を基に、子どもたちにとって親密度の低い言葉や、つまずきやすい言い回しをデータベース化する。

・「RSやってみましたシート」にRSの視点を意識した実践を記入し、それをデータベース化する。

・RST便り「サポートRST」を昨年に引き続き発行する。(昨年度は全10号発行)

・担当指導主事による授業参観・指導助言を実施する。

・公立学校研究指導員会(各校より1名推進リーダーと、校長会代表1名、教頭会代表1名が参加)を年6回程度開催し、RSTの分析、授業実践発表、成果検討を行う。

・小・中学校長会議でRSTに関する情報共有を行う。

相馬市では、2020年当研究所所長の新井紀子が相馬市で講演を行ったことにより全市挙げてのRST受検が始まりました。3年目を迎える今年は、何とか結果が出せるように、一丸となって授業改善に取り組んでいくとのことでした。

板橋区立板橋第一中学校での授業実践(中2地理)ーその3

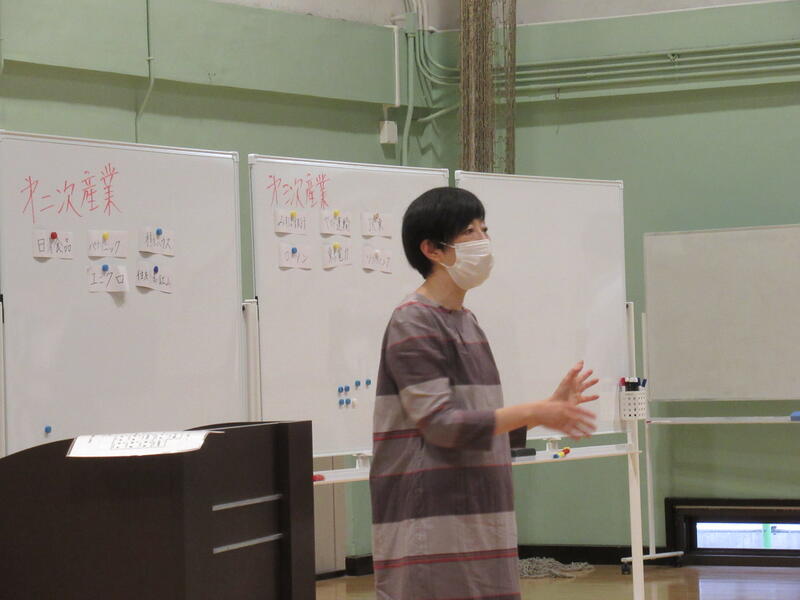

6月15日、板橋区立板橋第一中学校の2学年の社会科で、「教科書を読み解きながら期末テストに備える」授業をしました。

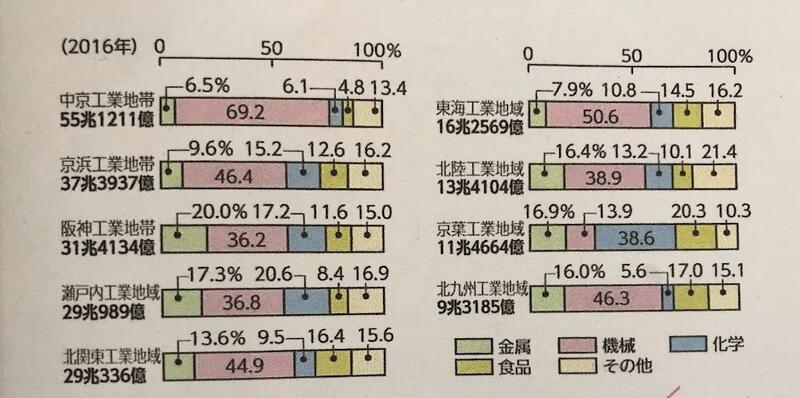

その1では、教科書見開き2ページからの検索課題の指導法をご紹介しました。中学生でも教科書の「使い方」が身に着いていない生徒が少なくないことを実感していただけたのではないかと思います。その2では第二次・第三次産業の定義、及び教科書の資料部分を活用して、身近な企業を第二次・第三次産業に根拠をもって分類する具体例同定の指導法を取り上げました。今回は、RSTでいうところの「イメージ同定」の力を測る問3についてご紹介します。

RSTや「読み解く力」では、説明文に掲載されている非テキスト情報を「イメージ」と呼びます。グラフ・表や図、説明的なイラスト、年表、数式、譜面などがイメージに含まれます。テキスト情報とイメージと正しく結びつける力を「イメージ同定」と呼んでいます。

問3.他の工業地帯と比べたとき、中京工業地帯の特徴(とくちょう)を3つ文章で挙げなさい。

教科書の本文には、一般的な第二次産業の特徴については書かれていますが、中京工業地帯については書かれていません。(中京工業地帯の詳しい特徴は、実は小学校5年生で習います。こちらの授業の前後に学びます。)この問題は本文ではなく、教科書に掲載されている資料3「日本の工業地帯・工業地域と出荷額の割合」の帯グラフ、円グラフ、地図を読み解いて答えなければなりません。特に次の図が重要になります。

(教育出版「中学社会 地理 地域に学ぶ」169ページ、「日本の工業地帯・工業地域と出荷額の割合」より)

教科書の該当箇所で「中京工業地帯」の文字が出てくるのは、資料3だけなので、まず「検索」の力でこの図にたどり着けるか、が最初の関門になります。本文ばかり見ている生徒には「見開き2ページで『中京工業地帯』というキーワードが出てくるのはどこか、探してごらん」を促します。資料3に目が行ってしばらくしても手が動かないときは、「帯グラフのどれが中京工業地帯かな?」と尋ね、中京工業地帯の帯グラフに注目できているか確認します。

その上で、尋ねます。「ぱっ、と見て、中京工業地帯の特徴で気づくことはない?」と。

すると、多くの子は「ピンクが多い」と答えます。

「ピンクってなんだろう?」と尋ねると、「わからない」という答えが多く聞かれました。

グラフの右下に、緑は金属(工業)、ピンクは機械(工業)と読み方が書いてあるのですが、そこに至れない生徒が少なくないのです。ひとりも取り残さない教育を目指すなら、グラフの読み方を、教科書を使って、繰り返し指導する必要があることがわかります。

「ここに色分けの意味が書いてあるよ」と指すと、「あ。」とつぶやき、文章を書き始めることができました。

さて、答え合わせです。

「機械が多い」

これを書いた生徒が多数いました。しかし、これでは、「中京工業地帯には機械が多い」のか「中京工業地帯には機械工業の会社が多い」のか「機械工業の生産量が多い」のか「機械工業に従事する人の数が多い」のか、わかりません。では、わかるようにするにはどうしたらよいか。

そこで、小学5年生のときに習った(はずの)帯グラフの読み方をとり出して指導しました。

1.グラフのタイトルは何か。単位は何か。

2.全体を見て、わりあいがいちばん多いのはどれか。

3.増えているもの、減っているもの、変化がはげしいものはどれか。

4.全体の数字はどのように変化しているか。

5.共通していえることはないか。

6.全体のけいこうから、これからの変化を予想できるか。

(東京書籍 新編「新しい社会5下」6ページより)

帯グラフには、複数のものを比較する場合と、経年変化を見る場合があります。3,4,5,6は後者のための「読み方」で、1,2が今回必要になる帯グラフの読み解き方です。

資料のタイトルは「日本の工業地帯・工業地域と出荷額の割合」です。ですから、多いのは「出荷額」でしょう。(残念ながら、教育出版のこのグラフには「単位」が書いてありません。改善を期待します。)ピンク(機械)が多い、ことを表現するには、グラフのタイトルから「出荷額(にしめる)」「割合」という言葉をもってきて、先ほどの答えを補います。

「出荷額にしめる機械工業の割合が大きい。」

このように書ければ正解です。「出荷額にしめる機械工業の割合が、5割に近い。」などもよいでしょう。

多い方に注目したら次は、少ないものにも注目します。すると、ブルー(化学)や黄色(食品)が少ないことに気づきます。もう「ブルーが少ない」と書く生徒はいません。

「出荷額にしめる化学工業の割合が小さい。」

「出荷額にしめる食品工業の割合が小さい。」

などを挙げることができました。全体をながめたときに気づくのが、中京工業地帯の出荷額全体の多さです。

「日本で一番出荷額が多い工業地帯である。」

「どの工業地帯・工業地域より出荷額が多い。」

のように自発的に書ける生徒が多くいました。

ところで、資料3の地図と本文にひっぱられたのか「太平洋ベルトにある」と書いた生徒がいました。これは不正解です。なぜなら「他の工業地帯と比べたとき、中京工業地帯の特徴を挙げなさい」と問われているので、他の工業地帯と「異なる点」を挙げなければいけないからです。他の工業地帯の多くも太平洋ベルトにあります。

これで問1~問3まで答え合わせができました。最後に私は次のように語りかけました。

「問3はテストで配点が高い問題です。問3をスラスラ書けたら日比谷高校も夢ではありません。さて、問3は『頭が良くて、才能がないと』解けない問題だったでしょうか?いいえ、違います。『ピンクが多い』『ブルーが少ない』ということがわかり、グラフの読み方を覚えれば誰もが書くことができますね。誰もができるはずのことをきちとできれば日比谷高校に合格できる、ということです。」

ここで「よっし!」とこぶしを突き上げる元気な生徒が数名いました。

「ただし、『機械が多い』と『出荷額にしめる機械工業の割合が大きい』と書けるかどうか、その差が今の君たちと日比谷高校に入学した生徒の違いでしょう。」

すると、「あー、やっぱりだめか・・・」という落胆する声が聞こえます。

「大丈夫です。なぜなら、高校入試は明日ではなく1年半後にあるからです。今日から、基本の教科書の読み方、グラフや表の読み方をしっかり身に着けて学習すれば、きっと望む学校に入学することができるでしょう。」

もう一度「よっし!」と元気に言ってくれてよかったです。

今回の授業で、私はひとつも「社会科のコンテンツを教える」ということはしていません。面白い話もしていません。ただ、教科書の読み方、グラフの読み方のコツを伝授しただけです。

中学校は義務教育の総仕上げの時期です。先生方には、コンテンツを教え込むことから、じょじょに生徒の自学自習に伴走する学習支援者を目指してほしいと思います。そして、すべての子が「自学自習するスキル」を身に着けて卒業してほしいと願っています。自学自習のベースは、「説明文を読み解く力」と「説明文を書く力」です。それらは、特別な才能がなくても、適切な指導と学ぶ機会があれば(自動車の運転免許を得るのと同じように)身に着くはずの力です。そして、「学校」は、まさに、そのようなスキルを着実に身に着ける場所として、社会に存在しているのではないでしょうか。

今回はワークシートの問4にたどり着くことはできませんでした。私は、外部講師ですから、事前にその日授業をするクラスの状況を把握することはできません。その日、子どもたちと接して、「今日はどこまでやるか」を冒頭3分くらいで決めます。今回は、冒頭で「今日は問1から問3まで一緒に解いていきましょう」と宣言しました。(他の学校では、問2まで、あるいは問1だけ、にしたかもしれません。)

ただし、問4について話はしました。「問4をスラスラ解けるようになったら、東大に入れます」と。根拠があります。東大文系の最難関は社会科の問1の600字の大論述です。そして、東ロボプロジェクトの経験から、多くの東大合格者はその600字の大論述が「大してできていない」ことがわかっています。ですから、中学2年の段階で問4が解けるようになれば、東大合格は夢ではないのです。

そう話すと、子どもたちは、大変驚くと同時に、「どういう状態を目指して勉強していけばいいか」のイメージが多少は掴めたようでした。

※ちなみに、「ドラゴン桜」ではありませんので、日比谷高校→東大に行くことを子どもたちに目指させることが良いと思っているわけではありません。ただ、「ふつうにやればできること」なのに「とんでもない才能がないと無理なこと」だと思わない方が、人生の選択肢は増えると思っているだけです。

板橋区立板橋第一中学校での授業実践(中2地理)ーその2

6月15日、板橋区立板橋第一中学校の2学年の社会科で、「教科書を読み解きながら期末テストに備える」授業をしました。

その1では、ほぼ全員に解いてほしい問1の指導方法についてご紹介しました。今回は第二次産業、第三次産業の定義を読んで、具体的な企業をどちらかに分類する課題です。教科書では二次産業を次のように定義しています。

原材料を採掘したり、加工したりして製品をつくり出す産業を第二次産業といい、主なものに工業があります。(教育出版「中学社会 地理 地域に学ぶ」168ページ、9~11行目)

分類するのは、こちらの企業です。

問2. 次の企業を第二次、第三次産業に分類しなさい。

ユニクロ、日清食品、ソフトバンク、東京電力、ローソン、パナソニック、みずほ銀行、住友金属鉱山、積水ハウス、JR東日本、ヤマト運輸

正式名称ではありませんが、CM等で子どもたちに馴染みがある略称で出題しました。

定義に従って具体的なものを分類する力を、RSTでは「具体例同定」力と呼んでいます。穴埋めプリントに「第二次産業」「第三次産業」と正しく埋められても、現実社会に応用できないようでは知識とは言えません。「あの企業は二次産業。なぜなら・・・だから」と言えるようになってほしいものです。

学校ではあまり問われないタイプの問題なので、最初の一歩が踏み出せない生徒が少なくありませんでした。が、「1つでも当てれば2点だと思って、どれかひとつでも選んで書いてごらん。白紙だと0点だけど、書けば当たるかもしれないよ」と後押しすると、多くの子が「みずほ銀行」を選び、第三次産業に分類しました。銀行は「原材料から製品をつくり出しているわけではない」からです。ひとつ書くと、次々に書き込める子が増えていきました。

答え合わせの時間には、それぞれの企業が第二次、第三次のどちらに属するのか、その理由は何か、みんなで議論しました。

日清食品は、子どもたちに馴染みのある、あの「カップヌードル」を出している企業です。ただ、子どもたちは「工業」というと真っ先に機械工業をイメージするらしく、「第三次産業だと思う」側に手を挙げた生徒が1/3ほどいました。そこで、169ページの「日本の工業地帯・工業地域と出荷額の割合」の帯グラフに注目させました。工業の中の割合を見ると、「金属、機械」のほかに「化学、食品、その他」があることがわかります。ということは、食品工業という種類が工業の中にある、ということです。日清産業は、「小麦粉などを原材料として、麺に加工しているから、第二次産業」という根拠をもって、分類することができました。

「住友金属鉱山、という会社を知らない」という子はたくさんいました。実は、私も詳しくは知りません。(住友金属鉱山さん、ごめんなさい)すると、「名前に『鉱山」と書いてあるから『鉱業』ではないか」という生徒が出て、他の生徒も納得して第二次産業に分類できました。

「積水ハウス」は、第二次・第三次半々に分かれました。「絶対に第二次」という生徒に理由を聞くと、「168ページのグラフ2『日本の産業別人口構成の移り変わり』に第二次産業は『鉱業、建設業、製造業』と書いてあって、積水ハウスは建設業だから」とパーフェクトな答え。本文ばかりに注目していた生徒たちが一斉にグラフ2に注目し「ああ、そうかぁ」「そこに書いてあったのかぁ」と言う様子は微笑ましかったです。

「東京電力」はどうでしょう。さきほどの箇所に注目すると、「第三次産業…電気・ガス・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、金融業、保険業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育、学習支援業、医療、福祉など」の冒頭に「電気」とあります。ですから、東京電力は第三次産業だということに気づけました。ここまでいくと、あとはすいすい進み、ヤマト運輸は運輸業、ソフトバンクは情報通信業、パナソニックは製造業、JR東日本は運輸業、ローソンは小売業のように分類できました。

みんなが最後まで悩んだのがユニクロでした。ユニクロは小売業なのか、製造業なのか。どちらに重きがあるのか。(私も悩んだので事前に調べました。登録は第二次産業だそうです。)

そういう中で、流通やIT、グローバル化が進む中で、第二次と第三次の境界があいまいになっていること、場合によっては、「2+3=5の5次産業」などと言われることがあることなどを話しました。

「今日から、商店街を歩いていても、CMを見ても、『あの店は第二次産業』『あの会社は第三次産業』と考えられるようになるといいね」と話し、「ところで、伊藤校長先生は第何次産業に従事していますか?」と聞くと、「第二次、生徒を生産しているから」(←原材料が何か、という部分が抜け落ちてますね。)と言ったり「学習支援業だから第三次産業」と言ったりする子がいて、まだ少し混乱もあるようです。「校長先生は教育業に携わっているので、第三次産業従事者です。学習支援業は塾です」と言ったら、「そうか!」と納得した様子でした。

****

この部分については、10数人で見学にお越しになった立山町の先生方から「教科書をまさに『使い倒す』授業でした」との感想が多く寄せられました。

追記:参観していた教員からは、「積水ハウスの分類で、もっと生徒の考えを引き出して議論させてもよかったのではないか」とのご意見がありました。そのような学習活動が推奨されていることは私も認識しています。一方で、企業の分類、産業の分類には定義があることなので、(自分の考えは一度置いておいて)定義に従う、ということも「学ぶ基礎」として重要かと思います。

板橋区立板橋第一中学校での授業実践(中2地理)ーその1

6月15日、板橋区立板橋第一中学校の2学年の社会科で、「教科書を読み解きながら期末テストに備える」授業をしました。

板橋第一中学校は、板橋区が推進する「義務教育9年間で子どもたちに、『読み解く力』を育成し、学力向上を図る」ことを目的として考案された「i-カリキュラム」の学びの重点校のひとつです。4年前から学校一丸となって「読み解く力」育成の授業改善に取り組んでいます。

その一環として、令和3年度から社会科の一部で、定期考査を「教科書持ち込み可」にするという試みが行われています。生徒は「教科書持ち込み可」を歓迎しますが、平均点を比較すると、実は教科書持ち込み可のテストの方が成績は奮いません。なぜでしょう。

定期テストの範囲は見開き10ページ以上あることがほとんどです。テストが始まってから、初めて教科書を読むようでは、時間内に問題を解き終えることはできません。事前に教科書を読み解き、どのページにどんなことが書いてあるか把握した上で、内容が腹落ちしていていないと、「読み解き、記述する」テストには対応できないのです。しかし、ひとりで事前に教科書を読み解ける生徒は少数です。

そこで、今回は、期末テストの準備として、期末テストの範囲から見開き2ページに絞り、どんな風に教科書を読み解き、問題を解けばよいか、その方法を伝授しました。今回、読み解く対象に指定したのは、教育出版の「中学社会 地理 地域に学ぶ」の168~169ページ、「日本の産業活動と立地」です。

写真1:貿易の自由化の参照表現について指導しているところ。指で指している箇所が「貿易の自由化」

授業の冒頭でワークシートを配布しました。板橋区1年生持ち込み可問題2022年.pdf

彼らが経験した中間テストのボリュームから考えると、問1~問3は15分で解きたいところ。該当箇所を開き、15分にタイマーを設定し、解き始めました。この記事では、クラスの大半に解いてほしい問1の指導法についてお伝えします。

*****

問1の1「貿易の自由化とは何か。25 字以上 30 字以内でかきなさい。」

これは、「教科書の構造を理解しているか」「検索できるか」という、学習基礎スキルを問う問題です。「貿易の自由化」というキーワードは教科書に太字で書かれています。但し、本文には定義は書かれておらず、「貿易の自由化」の言葉の右上にピンクで①と書いてあります。同じページの左下に同じくピンクの①があり、それが「参照先」で、次のように書かれています。

ものやサービスの輸出入には国境を越える時に関税(税)がかかることがほとんどです。この関税や輸入の制限などをやめて、自由な貿易を行うようにすることを貿易の自由化といいます。(教育出版「中学社会 地理 地域に学ぶ」168ページ註①より)

机間巡視すると、教科書の「参照表現」を知らないせいで第一問からつまずいている生徒が半数ほどいました。

「貿易の自由化の右肩にピンクの①と書いてあるよね。これ、なんのマークか知っている?」と聞くと、「知らない」とのこと。「ピンクの数字がついている言葉の説明が、同じピンクの数字の先に書いてあるよ。見てごらん」というと、「えー、そうなんだ」と驚いているようでした。大人にとっては、当たり前の「教科書の使い方」でも、児童生徒は教えてもらわないとわからないことがあるのです。

答え方も具体的に指導する必要があります。

「~とは何か」と問われたら「・・・・こと」と書きましょう。

「~とは何か」は定義を聞かれているので、「・・・・すること」「・・・・のこと」のように、最後が「こと」で終わるように書くとよいです。この「型」を覚えておくと、「・・・こと」と書かれた部分を探せるようになりますし、この型にはまらないようなものは答えではない、と排除することができるようになります。

問1の1の答えは参照先をそのまま引用すると、「関税や輸入の制限などをやめて自由な貿易を行うようにすること」(29字)です。

問1の2「貿易の自由化が日本の農業にとってなぜ打撃になったのか、そのわけを 15 字以上 20 字以内でかきなさい。」

全員、貿易の自由化の周辺に視線が向いています。そこには、以下のように書かれています。

貿易の自由化が進んで、国内より低価格の農産物が輸入されるようになると経営は厳しくなります。農業で働く人の減少や高齢化、後継者の不足も課題になっています。こうした状況もあって、農業で働く人は、東京や大阪などの大都市から離れた、地方に多いという特徴がみられます。(教育出版「中学社会 地理 地域に学ぶ」168ページ本文4行目~9行目)

ここで答えが大きく2つに分かれました。「国内より低価格の農産物が輸入されるようになるから」を選ぶ生徒と、「農業で働く人の減少や高齢化、後継者の不足」を選ぶ生徒です。前者が原因で、後者は結果です。「わけを書く」のように原因の記述を求められているのに、結果の方を書いてしまう生徒がいるのです。このようなときにも「型」の指導は有効です。

わけ(理由)を書くときは「・・・から」と書きましょう。

「国内より低価格の農産物が輸入されたから、経営に打撃を受けて、(その結果)農業で働く人の減少や高齢化、後継者の不足が起こった」ので、前者が選ぶべき箇所だということがわかります。RSTでは推論(INF)能力に該当する箇所です。

ただし、「国内より低価格の農産物が輸入されるようになるから」あるいは「海外から低価格の農産物が輸入されるようになるから」と書くと字数制限に収まりません。意味を変えずに言い換える能力(RSTでは同義文判定(PARA))が必要になります。縮約(約め方)の工夫を具体的に指導しました。

「されるようになるから」を「されるから」と約めると5文字減って、字数制限に収まります。他にも「低価格」を「安い」、「海外からの農産物」を「海外産農産物」にすることで、意味を変えずに字数を減らすことができます。

生徒たちに次のように問いかけてみました。

「問1は『頭がいい人』や『社会科が好きで得意な人』や『文章が巧い人』だけができるかな?」

そうではありません。教科書の使い方を知れば、そして、約め方のやり方を工夫すれば、誰でもできる、ということを生徒たちは実感できたようです。実際、下校する生徒たちに校長先生が授業の感想を聞いたところ、(「楽しかった!」という感想が多かったのは嬉しいことでしたが)「教科書の読み方がわかった」「答えの書き方がわかった」と言う子が多かったそうです。

この記事をお読みの教員の中には、「そういう指導はもちろんしている」と思う方も少なくないでしょう。教科書の使い方や読み方、答えの書き方は、一度や二度の指導ではなかなか身に着きません。何度も実践し、失敗しながら上達していく過程が必要なのです。

では、その2に続きます。

追記:

この記事をお読みになった方の中には、「紙の教科書だから参照表現を理解しなければならなくなる。デジタル教科書にハイパーリンクを埋め込んでおけば、ワンクリックで参照先に飛べる。だからデジタル教科書の方が良い」と思う方もおられるでしょう。しかし、ハイパーリンクは認知負荷が大きく、本文の理解を阻害するとの研究結果がこちらの論文を始めとし、いくつも出ており注意が必要です。

実際、デジタルコンテンツで学ぶ児童・生徒を見ていると、「詳しく知りたいからリンクをクリックする」というより、「目立っているからクリックする」「厭きたから(何らかの気分転換をしたくて)クリックする」ことの方が多く、「この画面の前に何を見ていた?」「何を調べようとしてクリックしたの?」と聞くと「わからない」と答えることが圧倒的に多いのが現状です。

追記2:

小中学校の授業で、「自分の言葉で書きましょう」「自分の意見を言いましょう」という指導が徹底されているためでしょうか。教科書から「抜き書き」するのはいけないことだ、と思う生徒が少なからずいます。「教科書を読み解いて自分のものになったら、抜き書きしても自分の言葉になるんだよ」というと安心した顔をするのが印象的でした。

追記3:

この記事をお読みになった複数の方から、「なぜ中学生になっても教科書の凡例がわからないのか。読書量が足りないからではないか」との疑問が寄せられました。私たち大人でも、Excelの滅多に使わない機能や、自分が契約している保険がどこまでをカバーしているか、等を知らずに生活していることは多いです。なぜでしょう。滅多に使わず、意識に上らないからではないでしょうか。

「本文だけでなくグラフや表、地図、コラムや実験の注意事項も含め、教科書を毎日使い倒して」いれば、どの子も教科書を使えるようになります。一方、プリントやワークシート学習を中心にしていれば教科書の使い方が身に着かないのは当然かと思います。

寒河江市教育委員会「令和4年度 寒河江市教育研究所 第1回課題研究部会」で講演を行いました(2)

6月1日(水)「令和4年度 寒河江市教育研究所 第1回課題研究部会」において、当研究所上席研究員の目黒朋子がオンラインで講演を行いました。

今回の講演は、5月20日の当研究所主席研究員の菅原真悟が行った講演(RSTの受検結果分析)に続いて行われたもので、RSTの分析結果をどのように授業づくりに結びつけるかについてお話いたしました。

まず、読解力(RS)を視点に授業づくりを行うためには、教育委員会と学校が「一枚岩」となって、組織的・系統的に取り組む体制づくりが重要です。RSTを受検しただけでは児童生徒の読解力は向上しません。

先進的な自治体の取り組みを参考にしながら、寒河江市の児童生徒の実態に即した「寒河江市授業づくりプラン」を構築するようアドバイスを行いました。

次に、教員が「解像度高く教科書を読む」ということはどういうことなのか、実際の教科書の文章を提示して、RSTの6分野7項目のどのスキルを使って読めばよいのかをお伝えしました。

また、分散が大きすぎると一斉授業での個別対応は難しいという現状を踏まえ、RS先進自治体である東京都板橋区や福島県で行われている、視写、音読、共書きなど、児童生徒の学びの基礎体力を耕していく取り組みについても紹介いたしました。

講演終了後、西根小学校の原田浩治校長より、「教育委員会と学校が一枚岩になって取り組むことが重要であること、まずはねらいを考えずに、子どもと同じ気持ちで文章に向き合ってみること、全ての教科で取り組んでいくことの重要性を感じた。」とのお言葉をいただきました。

寒河江市教育委員会の布川指導主事からは、「RST受検後にダウンロードできる、『ふりかえりプリント』をどのように有効活用するか、研究部会の先生方と考えていきたい。」とのお話もいただきました。

寒河江市教育委員会「令和4年度 寒河江市教育研究所全体研修会」で講演を行いました

5月20日(金)に寒河江市教育委員会で開催された「令和4年度 寒河江市教育研究所全体研修会」において、当研究所主席研究員の菅原真悟が講演を行いました。

当日の講演はzoomを用いたオンラインで実施され、寒河江市の教員およそ約250名の参加がありました。

講演では、まずRSTの開発の経緯と、AI・DX時代になぜ読解力が求められるのかを説明し、その上で、RSTで出題している6分野7項目について、それぞれの出題のねらいについて解説しました。

続いて、今回のRSTの受検結果(csvファイル)の分析方法について説明しました。まずマクロ的視点での受検団体全体の分析と、ミクロ的視点での個々の受検者の分析について、それぞれ分析結果を報告しました。

最後に、今回の受検結果をふまえた授業改善について、子どもたちの読解力育成のために、どのような点に注意して取り組めばよいのか、どのように教科書を読み込めばよいのか、など例を用いて解説を行いました。

講演後に、「読書量や読書好きとの関係はあるのか?」といった質問があり、以前行った調査で、「読書が好き」「本をよく読む」などのアンケート項目とRSTの結果に相関を調べたが相関は見られなかったと回答し、今回受検した学校でも、学校が持っているアンケート調査結果などのデータとRSTの結果との相関を見てほしいとお伝えしました。

参加者からは、「RSTについて理解が深まった」「教科書を解像度高く読むことの重要性が分かった」といった感想をいただきました。

和泉市教育委員会で講演を行いました

5月20日(金)、和泉市教育委員会の教職員研修会において、当研究所上席研究員の目黒朋子がオンラインで講演を行いました。

和泉市では今年度より中学生と先生方がRSTを受検し、その結果を分析・活用し、授業改善・学力向上を目指す取り組みを始めました。

ここ2年間の大学共通テストの問題を見てみると、全ての教科において「読解力」が求められていることは明確です。

さらに、学習指導要領の改訂や今年度の学力学習状況調査からも「知識中心型から課題解決型へ」学びを変えていこうというメッセージを読み取ることができます。

そして、「学びを変え、読解力を向上させる」第一歩は、子どもたちは教科書を読めていないことを前提とした授業改善ではないでしょうか。

これらのことを踏まえ、今回の講演では、目黒が主宰している「rst-laboふくしま(通称:F-Labo)」での様々な実践発表を例に、「リーディングスキルを活用した授業づくり」とは具体的にどういうことなのかをお伝えしました。

音読や黙読ができていても、意味が分かって理解できているとは限りません。「それ」や「この」なのどの指示詞が何を指しているかわかっているでしょうか? 省略されている主語を補って読めているでしょうか? 教員がまず解像度高く教科書を読み、教科書に出てくる言葉にこだわり(「ひっかかり」)、子どもたちの学びを阻害する言葉に気づくことが大切です。

そして、教員が教科書の文章やグラフや図をリーディングスキルの6分野7項目の視点で読むことは、「子どものつまずきや困難さを予測できる」⇒「教員の指示や発問が変わる」⇒「授業が変わる」という授業改善に結びつくことをお伝えしました。

RSTはあくまでも読解力の診断を目的として開発されたテストです。RSTの点数を上げることを目指すのではなく、教科・単元のねらいの達成のために、毎時間、教員がリーディングスキルを視点に授業を考え、実践していくことが重要であるとお伝えしました。

担当の五島指導主事からは、「中学生のRST受検結果は、小学校での指導にもつながる。講演内容を参考に、本市の進めている総合的な読解力(インプットーインテイクーアウトプット)の育成を目指した授業改善の取組みをさらに推進していきたい。」との感想をいただきました。

相馬市教育委員会「第2回公立学校研究指導員会」で指導助言を行いました

5月17日(火)に相馬市教育委員会で開催された「第2回公立学校研究指導員会」において、当研究所上席研究員の目黒朋子が指導助言を行いました。

相馬市教育委員会では、令和元年度よりすべての小学校6年生から中学校3年生までリーディングスキルテストを受検し(今年度より小学校5年生から)、本テストの実施を通じて子どもたちに必要とされる「読解力」の育成に力を入れ、子どもたち一人ひとりの学力定着・向上を目指しています。

読解力育成の方針は『心豊かに 力強く 生き抜く 読解力向上 「相馬プラン」』にまとめられており、先生方の研修もその「相馬プラン」を基にきめ細かく実施されています。

今年度相馬市では、東京都板橋区の取り組みを参考に、小中学校の教科書を読み込み、単元で重要な言葉や児童生徒にとって親和性の低い言葉を拾い出し、「授業お役立ちシート」にまとめ、データベース化する作業が行われています。

さらには、「授業づくりワークシート」(福島県教育庁義務教育課「リーディングスキル向上実践事例集」より)を使って、RSTの6分野7項目の視点から、教科書を解像度高く読み取り、授業に落とし込んでいく取り組みも行われています。

今回の指導員会では、小学校5年生の社会科教科書(東京書籍)「これからの食料生産とわたしたち」のP.116~P.117を読み、「授業づくりワークシート」に落とし込んでいくワークショップを実施しました。

目黒からは、折れ線グラフや円グラフを読み取るにはイメージ同定や推論、具体例同定のチカラが必要であること、本文の中に出てくる「その一方」の「その」や、食品ロスについて説明する文の「このうち」の「この」を読み取るには照応解決のチカラが必要であることなど、RSTの6項目の視点から教科書を読むと読みの解像度が高くなり、児童生徒のつまずきに気付けるようになることをお伝えしました。

参加した先生方からは、以下のような感想が寄せられました。

・講師のお話は、まさに「目からうろこ」でした。グラフの変化の読み取りも「~と比べて( )倍増えている」など、書き方の手本を示すと、子どものアウトプットする力もぐんと高まること、読み取りも深まることを学んだ。

・あっという間の時間で、もっとお話をお聞きしたいと思った。「教科書を使いたおす」ということを実感するとともに、具体的に6つの視点で読み解くとおもしろいことが分かった。校内の先生方にもすぐお伝えしたい。

・改めて教科書を読み切ることの難しさを痛感し、どれだけ今まで教科書を解像度低く読んでいたかを気付かされた。RSの視点で読もうとすることで、教科書の見え方が増えていく、視野が広がることを確信した。

・「児童目線で読んでいく」ことや、「児童がすると思われる質問」を考えていくことが、より深い学びや、教科書の写真やグラフを深く読み取っていくことにつながることを学んだ。また、一つの文章や語句をRSの視点で読んでいくと、あいまいなものが明確になっていくことも研修できた。

埼玉県杉戸町教育委員会で講演を行いました

5月10日(火)に埼玉県杉戸町教育委員会で開催された「令和4年度杉戸町教育研究会」において、当研究所上席研究員の目黒朋子が「リーディングスキルを活用した授業づくり」と題した講演を行いました。

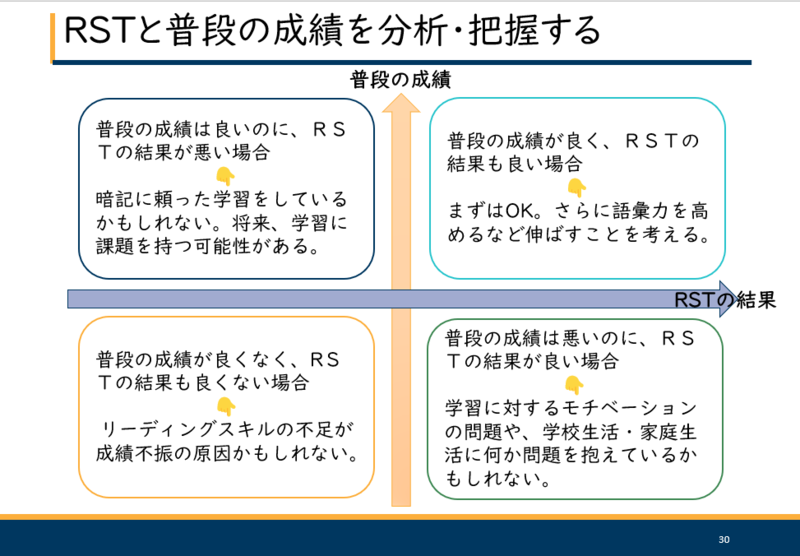

講演では、まず、RST受検後にRST事務局から送付される受検者の分析結果(csvファイル)を活用した分析方法について説明しました。「リーディングスキルを活用した授業づくり」をするためには、RSTの結果を科学的かつ客観的に分析・把握することが必要です。

一つは「マクロ」の視点で、学習集団内の読解の癖やばらつきを散布図や箱ひげ図により分析・把握します。

もう一つは「ミクロ」の視点で、読解に特徴ある個人や子ども一人ひとりの読解力の実態を分析・把握します。

そうすることにより、学習集団や個人の実態に応じた手立てや支援等を考え、授業実践することが可能になります。

次に、教員が「解像度高く教科書を読む」ということはどういうことなのか、実際の教科書の文章を提示して、RSTの6分野7項目のどのスキルを使って読めばよいのかをお伝えしました。

また、教科書は教科による独特な表現もあり、児童生徒によってそれが読解を困難にしている可能性があります。

例として、社会科の教科書でよく見る表現である「連用中止法」を示して、社会科をよく理解するにためは、連用中止法のうちで、どれが原因で、どれが並列かを、読み解く力が大切であることもお伝えしました。

最後に、板橋区教育委員会や福島県教育委員会で実践されている、授業実践事例について紹介し、RSTから授業を「逆算」して構築していくことの重要性についてお話しました。

参加者からは、「RSTの意義や、教科書を読むことの難しさと大切さを改めて感じた。」

「照応解決の「これ」「それ」等の指示語やゼロ照応などを確認しながら授業を進めたい。」等の感想をいただきました。

大阪市教育センター「言語能力育成研修」で講演をします。

大阪市は全市を挙げて読解力向上に取り組んでおり、その中でRSTを導入する学校が増えています。RSTを導入する学校が増えれば増えるほど、「(うちの学校の生徒の読解力が)低くて分散が大きいことはわかったけれど、指導要領の内容も教えきらないといけないし、コロナ対策もあるし、それでなくても多忙なのに、これ以上どうすればいいのだろう?」という気持ちになるのは自然なことだろうと思います。

大阪市教育センターでは、今年度、全小中学校1枠で教員がRSTを体験した上で「言語能力育成研修」を受講する、という「言語能力育成研修」を企画しました。その研修部分の講演を新井紀子が担当し、先日収録が終わりました。

講演では、実際に中学校の理科の教科書を提示しながら、それを正確に読解するには、RSTでいう6分野(係り受け解析、照応解決、同義文判定、推論、イメージ同定、具体例同定)が不可欠であることをまずお伝えしました。

RSTの観点は決して特殊なものではありません。テキストと、図表、グラフなどのRSTで言うところの『イメージ』で構成されている教科書の内容を児童・生徒が自ら進んで読み、理解する上で避けて通ることができないものです。リーディングスキル(RS)が低い児童・生徒は、教科書を読み解くことを諦め、プリント学習や暗記学習に流れてしまいます。そういう学習では、自ら学ぶ中で好奇心がかき立てられ、さらに学ぶという好ましいサイクルを望むことは難しいでしょう。

遠回りに思えても、発達段階に合わせてRSや語彙量を伸ばすことで、「読んで理解して興味を深める」ことにつながるのです。逆に言えば、RSがない状態では、一過性の興味をひく『おもしろい授業』や最適化したデジタルドリルだけでは、教員側が期待するような学びの持続は期待し難いといえるでしょう。

これまでのRSTのデータから、入試がない公立中学1年生に比べると、同じ地域の中高一貫の公立高校の中学1年生の方がRSが圧倒的に高いことがわかっています。また、ある県の3年間の調査から、県立高校の偏差値とその高校に入学した高校1年生のRSTの能力値の平均値との相関係数が0.85あることがわかりました。県立高校の入試では、学力テスト・内申書等を総合的に判断しますから、総じてRSが高い生徒ほど、普段から学びに対して積極的に取り組む生徒だといえるでしょう。

講演では、RS先進自治体である東京都板橋区や福島県のF-Laboなどの事例を紹介しつつ、「普段の授業の中で」RSを意識した授業を進めるコツをお話ししました。

今回の講演で、いくつか質問をいただきました。以下、FAQとしてみなさんと共有します。

Q:小学5年生の担任をしています。自分のクラスの児童がどんな問題を解くことになるか知りたいです。RSTを受検するとき、大人向けではなく、小学生向を受検したほうがよいでしょうか。

A:RSTではその学年までに得ているはずの知識などで出題範囲を絞るとともに、学年配当漢字以外にルビをふるなどの配慮をしています。また小学生向けには「やさしい言い回しの指示文」が表示されます。一方、RSTの問題の難易度を見ると、出典によって難易度が大きく変わることはありません。つまり、小学校の教科書出典の問題でも、高校の教科書出典の問題でも、そのことだけで難易度が変わるということはありません。RSTは受検者の能力に最適化した問題を出題しますから、自分のクラスの「RSに課題がある子」がどんな問題を解くかを体験することはできません。むしろ、先生方は、「大人向けRST」を受検し、「自分が受け持っている子供たちは、数年後にはこういう文章も読解できるようにならなければならないのだな」と思いながら、今日の授業の設計をしていただくのが良いのではないかと思います。

Q:「イメージ同定」の「イメージ」とはどんなものを指しますか?イラストや写真ですか?

A:「イメージ=非テキスト情報」と考えてください。教科書には、図・表・グラフのほか、数式・譜面など様々な非テキスト情報が登場します。文章題を読解し、立式するという行為は、テキスト(文章題)からイメージ(式)を導く推論、あるいは同義文判定活動と考えることができます。

Q:やはりRSTを伸ばすには読書を奨励することがいちばん大切ですか?

A:読書を奨励すること自体は良いことだと思います。一方で、読書が大好きなのに、算数・数学や理科が不得意という児童生徒は少なくありません。それは、読書だけではRSTが提唱する「汎用的読解力」は身に着かないことを示しています。思い切って、読書の対象に教科書を加えてみてはどうでしょう。その日学ぶ教科の該当箇所を見開き2ページ読んでおくだけで、いつもより授業がわかる、という体験をさせてみると、子どもたちの教科書を見る目が変わるかもしれません。

リーディングスキルフォーラム ふくしま2021 が開催されました

2022年2月27日(日)「リーディングスキルフォーラムふくしま2021」が開催されました。今回は、コロナ禍ということでオンライン配信にて実施されました。

当日は福島県内をはじめ全国から約130名方が参加され、盛況のうちに開催することができました。

まず、当研究所所長の新井紀子の挨拶があり、その後、rst-laboふくしま(通称:F-Labo)の会員である、福島県教育庁義務教育課の加藤政記指導主事から、F-Laboの活動内容についての報告がありました。

F-Laboは、「子どもたちの読解力に対する危機感」を持っている福島県内の小・中・高・大の先生方のRST勉強会であること、読解力向上を意識した授業の在り方を検討することを通して、教員の指導力向上を図り、子どもたちの読解力向上につなげていることなどの説明がありました。

ここ1年はコロナのためにオンラインで開催されることも多くなり、それに伴い県外の自治体からの参加も増えているとのことでした。

講演の部では、まず、『共書きそれは聴写視写 ~書かなければ先に進まない~』と題して、NPO法人授業高度化支援センター代表の鏑木良夫先生より、共書きの効果、共書きの手順、共書きの意義について、具体的な授業例も交えてご講演いただきました。

参加者からは、「実際に聴写を経験したことで、児童生徒が板書を写す時間は生徒にとって頭を使わないただの作業の時間だったということに気づかされた。言葉を意識化させるために今後授業に取り入れていきたい。」などの感想が寄せられました。

次に、『RSTの観点で教科書を読み授業改善に活かす ~係り受け解析・照応解決に着目して~』と題して、当研究所主席研究員の菅原真悟より、リーディングスキルテストの6分野7項目についての説明、記述式テストの結果から見える児童生徒の読解力の問題点、さらには「推論」と「推測」の違いや「イメージ同定」と「イマジネーション」の違いについての話がありました。

さらに、教師がRSTの観点で教科書を読みなおし、発問を工夫し授業づくりすることの大切さについて解説がありました。

参加者からは、「具体的な例が豊富でわかりやすかった。RSTの出題意図がよく分かり、RSTの理解が深まった。イメージ同定とイマジネーションの違いなど勉強になった。」などの感想が寄せられました。

最後に、東京学芸大学准教授の犬塚美輪先生より『教科の読解力育成を評価の観点から考える』と題した講演がありました。

「なにをなぜ評価したいのか明確化しよう」ということで、アメリカの教育心理学者Bloomの評価理論(診断的評価、形成的評価、総括的評価)にあてはめながら、多くの示唆に富んだご講演をいただきました。

最後、「Take Home Messages」として以下の4点が重要であるとまとめられました。

○測定・評価のためには明確な到達目標が必要

○RSTの意義は、主に診断的評価にある

○評価することは明示して教える。教えたことは評価する

○意識的に形成的評価を行う

参加者からは、「RSTのスコアを向上させることが目的だと思っていたが、今回診断的評価で有効であることがわかった。日々の授業でカリキュラムとつなげて評価を考えていきたい。」などの感想が寄せられました。

今後、F-Laboのような取り組みが全国に広まり、RSTを軸とした授業研究・授業実践が広まっていくことを期待したいと思います。

F-laboのロゴマーク。たちあおいの花言葉:「大望」「豊かな実り」。

茨木市教育委員会で講演を行いました

茨木市教育委員会は、「一人も見捨てへん教育」を実現するため令和2年度から6年度までの5か年計画で「茨木っ子ネクスト5.0」というプランを策定しました。そのプランの4本柱の一つに「確かな言語力を育む」が掲げられ、小学校のモデル校3校において昨年度からRSTを受検し、確かな言語力を育むための授業づくりが行われています。

今年度は、当研究所上席研究員の目黒朋子が依頼を受け、「令和3年度茨木市教育委員会学力担当者会」において2回オンラインで講演を行いました。

1回目は2021年6月30日に開催され、「RSTの受検結果分析と生かし方」と題し講演を行い、RSTの受検結果を正しく分析しどこに処方箋をあてていくのかを明確にすることが必要であること、教員自身が教科書を解像度高く読んで授業づくりをすることが重要であることをお伝えしました。

2回目は2022年1月28日に開催され、初めにモデル校の先生からは今年度の読解力向上のための取り組みについて、茨木市教育員会の岡田指導主事からは「昨年度より係り受け解析や照応において、全体的に能力値が向上し低位層の児童が減少している」こと、「全国学力・学習状況調査においても、国語の『読むこと』で結果が良好であった」ことなどの報告がありました。その後、上席研究員の目黒が「リーディングスキルを意識した授業づくりとは」と題した講演を行い、実際の小学校5年生社会科のリーディングスキルを意識した授業の紹介と、リーディングスキルの観点で教科書を読み授業にどのように落とし込んでいくのかについてお伝えしました。

茨木市教育委員会では、来年度はモデル校を中学校にも広げ、小中連携して読解力向上に向け更に取り組んでいくとのことです。

板橋区で令和3年度「読み解く力」発表会が開催されました

東京都板橋区では読み解く力の育成を目指して、独自に「板橋 i(あい)カリキュラム」の開発を行っています。12月15日(水)には、令和3年度「読み解く力」発表会が開催され、当研究所所長の新井紀子が講演を行いました。

詳細は以下の板橋区教育広報に掲載されています。

板橋区教育広報107号

戸田市立笹目小学校で講演を行いました

戸田市教育委員会は、将来の予測が困難な時代においても、主体的に判断・行動し、よりよく問題を解決する資質・能力を確実に育むことをねらいとして、平成28年度より、リーディングスキル(以下RS)育成を最重要課題の一つとして授業改善に取り組んでいます。

2021年12月8日(水)に、戸田市立笹目小学校において研究委嘱発表会が開催され、当研究所所長の新井紀子が「AIに負けない子どもを育てる~リーディングスキル育成を通じて~」と題して講演を行いました。

まず、当日の研究授業で扱った「日本の工業の特色」の帯グラフを読み取ることは、小学5年生にとって難しい内容であるが、ただ知識を伝達するのではなく、グラフの読み方を学習スキルとして学ぶ良い授業であったと講評しました。

毎日の授業で意識して児童生徒の学習スキルを高めていくことが大切であり、例えば「分かっているよね。」と問うのではなく、どのように学べばよいかを教える授業や学習スキルが身に着いているかどうかをチェックする授業が全国に広まり、授業の質を向上させていくことが重要であると指摘しました。

講演では、2011年の東ロボプロジェクトからRSTプロジェクトをスタートさせた経緯やRSTの狙いについて紹介し、さらに、他の教育委員会が公表しているRSTと全国・学力学習状況調査(学テ)との相関や研究チームの分析をもとに、読解力を義務教育段階で身に着けさせることの重要性についても指摘しました。

当日は、オンライン配信が行なわれ、北は北海道から南は九州まで全国の教育関係者の視聴があったそうです。

また、戸田市教育委員会のFacebookでも当日の様子が公開されています。

深谷市立南中学校で講演を行いました

深谷市立南中学校は、深谷市教育委員会から研究委嘱を受け、「RST(リーディングスキルテスト)を活用し、言語環境の整備と言語活動の充実を基にした学力向上の推進~学習の基盤となる資質・能力の育成を目指して~」を研究主題として、2年間の研究に取り組んできました。

2021年11月10日には「令和2・3年度深谷市教育委員会委嘱研究発表会」が開催され、研究授業の公開および2年間の研究成果が発表されました。当日は、当研究所主席研究員の菅原真悟が「RSTを活用した授業革新」と題した講演を行い、リーディングスキルの観点で教科書を読む方法や、実際の授業例の紹介をしました。

当日の様子は、深谷市教育委員会、深谷市立南中学校のHPにも掲載されています。

燕市の研修会で講演を行いました

10月7日(木)に開催された「RST分析研修会(研究主任会)」において、当研究所主席研究員の菅原真悟が「RSTのねらいと結果の活かし方:AI・DX時代に求められる読解力を育む」と題した講演を行いました。

新潟県燕市は、子どもたちが人工知能(AI)に負けない能力を身に付けるために、「読解力」育成プロジェクトを今夏より開始しています。文章を正しく読み解けるかを測るためにリーディングスキルテストを全市立小中学校で導入し、分析結果を基に授業改善を進めています。

8月2日には、当研究所所長の新井紀子が「AIに負けない子どもを育てる」と題して「読解力」育成の重要性、必要性について講演を行いました。また、9月7日には、筑波大学附属小学校副校長の夏坂哲志先生から「算数の授業と読解力」と題して小学校算数科における「読解力」育成についての研修(第4回教科指導プロフェッショナル研修)を実施しています。

これらの講演・研修を受け、10月7日のRST分析研修会では、まずRSTの6つの観点についてあらためて解説し、今年の受検結果の分析、各学校の傾向についての分析結果を報告しました。どの学校でも読めている児童生徒と読めていない児童生徒の分散が大きく、特に、読めていない児童生徒の読解力を育成することが公教育の課題であると指摘しました。

また、読解力を育成するために、日々の授業の中に読解力を育成する観点を入れて授業を行うことが大切だとお伝えしました。

コロナ禍のため当日の研修会はオンラインでの開催となりましたが、市内の小中学校の研究主任および管理職の先生方30名以上の参加があり、また、当日の講演内容は、燕市内小中学校教職員限定の共有ドライブでも限定公開されました。